電影《但願人長久》是由祝紫嫣自編、自導、自演的半自傳故事,其他演員還包含吳慷仁、袁澧林、謝咏欣及許恩怡。本片在第60屆金馬獎入圍最佳新演員與最佳改編劇本,最後抱回最佳新演員獎與會外賽的國際影評人費比西獎。

「你是哪裡人?」這個問題,對許多人來說,也許是個再尋常不過的話題,但對於某些有著身份認同困擾的人,這可是他們一輩子的大哉問。

生活在台灣的你我,在身份認同和國籍議題之間的想像,也許從來都不需猶豫,這是與生俱來的安定、一個習以為常的基本——但在世界的許多角落,卻有許多移民、難民、移工,天天必須為自己的身份所苦惱,那種難以融入當地的茫然、深怕被貼標籤的感慨,對於「家」的基本訴求,遠比想像中還遙遠。

而對於《但願人長久》導演祝紫嫣而言,這就是她一直在尋找的答案。

《但願人長久》為導演祝紫嫣半自傳的人生故事

《但願人長久》由祝紫嫣自編、自導、自演,這是她創作的半自傳故事,其他演員還包含吳慷仁、袁澧林、謝咏欣及許恩怡。本片在第60屆金馬獎入圍最佳新演員與最佳改編劇本,最後抱回最佳新演員獎與會外賽的國際影評人費比西獎。

《但願人長久》描述,一對湖南姊妹子圓與子缺的青春,住著一個不負責任的爸爸,小時候姊妹倆舉家移民到香港,母親在外兼職,父親也經常不回家,子圓便代母職照顧起年幼的妹妹,雖然克服了語言隔閡,新移民的身份卻始終在她們生命裡揮之不去。

後來,父親因吸毒被抓反覆入獄,姊妹倆學會自立自強,度過了與父疏離並亟欲反抗逃離的年少時期。原以為長大後能徹底擺脫父親的枷鎖,卻發現自己喜歡的人事物都帶有父親的影子。

驀然回首,父親已白髮蒼蒼,子圓和子缺是否能放下過往的芥蒂,重新修復父女關係?

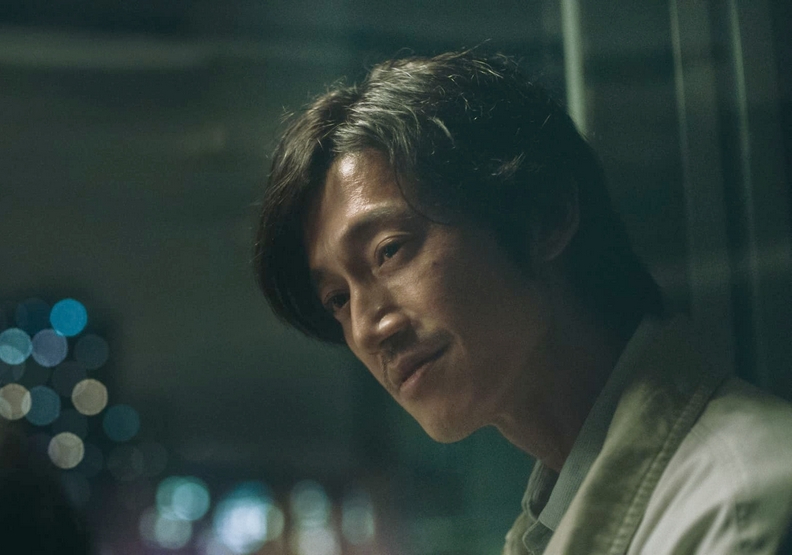

吳慷仁一看到劇本就愛上,挑戰生涯最老的演出

電影以1997年、2007年與2017年三段時序為主,穿插出子圓與子缺這對姊妹在不同年齡層橫跨的人生際遇,包含童年時期、學生時期與成年時期,並從香港回歸後的時間點,描述父女之間的溫情、衝突與疏離,令人動容。

對她們來說,從小父親若即若離,喜怒無常,又時常因坐牢突然消失,使兩姊妹長期處於不安。小時候她們還會討好父親,中學時期她們開始反抗、掙扎、逃離,變得更加叛逆。但長大後,本以為可以徹底掙脫父親,卻發現自己喜歡的所有人事,都與童年的某個回憶有關。

祝紫嫣分享,《但願人長久》因為是自己的第一部長篇作品,拍攝時沒有票房的壓力,所以演員一開始就想要全部都是素人,就連吳慷仁的角色,原本還想找自己的舅舅來演。

後來因為疫情關係,舅舅沒辦法從湖南過來香港,曾執導《濁水漂流》、也擔任本片監製的李駿碩,就建議這個角色可以由吳慷仁來詮釋。「我對慷仁的印象就是《我們與惡的距離》、《一把青》,當時還沒想到他能不能演到60歲這樣的狀態,但後來看各種訪問,發現他可以為角色犧牲很多。」

「像是《白蟻》、《斯卡羅》那種為戲瘦到極致的模樣,加上他沒有經紀人,代表可以很直接的跟他對話,我就知道找他一定沒問題了。」祝紫嫣說,很高興當時慷仁看完後,他就很喜歡這個劇本,就趕快約了線上見面。

吳慷仁拍完《富都青年》,馬上從馬來西亞飛香港拍《但願人長久》

事實上,《但願人長久》的拍攝,完全是接在《富都青年》之後,為了符合角色的狀態、還有各種事前的準備功課,吳慷仁決定連台灣都不回,而是提前一個月到香港生活,學習角色需要的湖南話與廣東話,並培養和演員的默契。

吳慷仁說,對比《富都青年》,《但願人長久》的角色對他來說其實是更困難,「因為這是我演過最老的角色,我對於這個年紀其實沒什麼概念,有很多的未知數,像是《富都青年》的手語,其實硬學是可以學會的,但《但願人長久》的一切,變數真的很高。」

他分享,雖然香港是個節奏很快的地方,但這次的拍攝經驗,卻可以讓他擁有一個月的時間準備,和導演、和監製溝通,所有新演員們配合度也很高,大家一起參與這部電影的凝聚力非常強大,感情也很深厚。

收到劇本時剛好安葬完爸爸,《但願人長久》讓他看見父親的影子

吳慷仁表示,一開始看到《但願人長久》劇本時,他就深深被故事所吸引了,特別是裡面的場景和角色生命力都很有力道,許多事件留下充滿想像的空間,讓觀眾感受人物之間很微妙的變化。

「其實我收到劇本的當天,剛好是我父親過世後,幫他安葬完的那天晚上,我們從小就離異,其實父子關係並不是太好,直到父親晚年生病,我們才慢慢和解和修復,收到劇本時間點的這個巧合,彷彿一切都是冥冥中注定的。」

「我真的覺得,我演的這個角色,或多或少都有我爸爸的影子,而且有許多和我生命裡雷同的故事,都出現在劇本當中。」

吳慷仁表示,對小孩子來說,當父母離異時,有時候對另一個親人的印象,可能就是他常常不見、距離自己很遙遠,而劇中角色的狀態,完全就是他孩提時代的記憶。

「像是在電影中,爸爸跟女兒的家庭關係,最終會得到一個和解,我也剛好經歷過和父親的低潮,所以感受很多。有時,你以為你就這樣長大了,但其實小時候的傷、還有記憶都會一直出現,當時看到劇本就非常喜歡,就決定一定要接。」

到香港追夢,卻可能因為際遇不同而自甘墮落

他直說,還好《但願人長久》是安排在《富都青年》之後,否則就可能沒辦法接了,這讓自己鬆了一口氣。吳慷仁還笑說,「在《富都青年》那段時間折磨下來,其實到了香港之後,感覺是滿好的,我每天都在街頭上閒晃、曬黑,讓膚色能夠再暗沉一些。」

吳慷仁所飾演的林覺民,是一個早年從湖南移民到香港的爸爸,他離鄉背井到大都市生活,為的就是追尋一個夢、一個可能飛黃騰達的機會,所以其實在故事三個階段中的第一個階段,他們家庭是相對完整、美滿幸福的。

然而,在他努力多時卻賺不到錢,確實可能逐漸自甘墮落,甚至因為走偏而染上毒癮,「我其實可以理解那樣的人,在香港所遇到身份認同的問題,就像異鄉人如何在香港自處,就算你努力學了廣東話,香港人一聽,還是會說你就是個『大陸仔』。」

在當年,特別是1997年,因為有太多大陸人到香港去討生活,所以他們的二代,也會有身份認同的問題,這就是《但願人長久》訴說的核心。

吳慷仁用揣摩自己兒時對父親的印象,全心全意映照在角色當中

吳慷仁分享,其實自己對於「老」要怎麼演,真的沒有經驗,所以就把人在衰老時的消瘦狀態,特別放大呈現。

不只如此,為了做《但願人長久》角色功課,他慎重其事進行為期一個月的前置作業時,整個酷暑,不是在戒毒所外面流連,觀察戒毒所的「道友」走路、吐痰的樣子,就是穿夾腳拖搭地鐵到深水埗公園看人下棋,學習老人家的神態,一坐便是整個下午。

「我們在拍攝時,剛好是從年輕拍到老,所以其實時間序的改變是有線性的,也有助於在幫角色的情緒醞釀。」

像是在孩子還小時,吳慷仁其實是一個和家人感情很好的爸爸,雖然沒辦法給家人過上最好的生活,但家庭基本上和樂;孩子中學時,因為父親的吸毒、落魄,也因為女兒懂事,家庭開始有著巨大的變革和爭執;直到衰老時,父女倆又開始面對一切的傷痕與和解,那故事的衝擊是非常巨大的。

吳慷仁說,在《但願人長久》三個階段中,其實就有三種不同的鏡頭語言,而因為導演很清楚知道自己要什麼,所以讓演員演起來不會很困惑,也不會說重複的鏡頭一拍再拍,讓演員們感受非常好。

這回,在《但願人長久》裡,吳慷仁為戲刻意減重,更苦練湖南話、廣東話,從40歲演到60歲跨度20年,用眼神及肢體語言展現多層次的內斂父愛,是觀眾絕對不能錯過的嶄新吳慷仁。