今年底,中央大學自主研發製造的「深太空輻射探測儀」(DSRP)玉兔號,將隨著日本HAKUTO-R Mission 2小艇登上月球。這代表台灣將成為全球登月俱樂部成員,開啟「月球經濟」時代。

2024年,台灣太空產業又將樹立一個新里程碑——即將在年底躋身全球登月俱樂部。

這次領軍的主角是中央大學。繼2023年成功發射立方衛星PEARL-1C、PEARL-1H兩顆低軌衛星後,預計在2024年底,日本登月公司ispace的HAKUTO-R Mission 2登月小艇,會將中央大學自主研發製造的「深太空輻射探測儀」(DSRP)玉兔號送上月球。

早在去年12月,玉兔號已在地面測試和驗證成功,並由中央大學校長周景揚親自帶隊,運往日本JAXA筑波太空中心。玉兔號成功登月後,台灣將開啟「深太空」世代的新篇章。

這次「登月」為何眾所矚目?歸納起來,對台灣太空產業有兩大意義。

進入深太空領域,難度極高

首先,這次中央大學的玉兔號,航程將達「深太空」等級。

過去台灣發射的衛星,不論是中央大學發射的立方衛星,還是國家太空中心TASA發射的福爾摩沙衛星一至五號,都不及深太空等級。所謂的深太空,是指距離地球2000公里以上太空環境,而立方衛星的位置距離地球520公里,福爾摩沙衛星五號軌道高度則是720公里,相形之下,仍有一段差距。

其次,登月困難度向來頗高。根據ispace資訊,2023年五個登月計畫中,只有兩個登陸器成功登上月球。以俄羅斯航太局Roscosmos發射的月球25號登陸器為例,因為進入錯誤的軌道,而撞上月球表面;美國企業Astrobotic的Peregrine登陸器,也因推進劑洩漏而功敗垂成。

中央大學太空科學與工程學系特聘教授兼系主任張起維解釋,深太空中游離輻射環境充滿嚴苛挑戰,對深太空飛行的電子與生物深具影響,需要測量該環境的輻射劑量,以利太空載具與航電設計,還有相關的任務規劃。

儘管如此,這仍然是難得的機會。張起維指出,提供衛星發射顧問服務的陽翼先進科技,是這次登月的幕後推手之一,也仰賴JAXA旗下提供太空工業化服務的Space BD引介,才得以參加ispace HAKUTO-R Mission 2繞月與登月任務。

張起維認為,除了順利整合及完成任務的科學酬載(指火箭攜帶乘載的物體)充滿難度,HAKUTO-R登月小艇要成功登陸,更須面對太空的太陽照射與輻射冷卻熱控挑戰。此外,還有自主運作須克服。成功與否,只有到了登月的最後一刻,才能確定。

儘管玉兔號是高度精密的儀器,只要耗電不到1W就能運作,就算持續運作四個月後,仍然能耗極低。但月球距地球有33萬公里,是低軌衛星距離的550倍;加上外在環境惡劣,必須先在地面上做好準備,才能上太空見真章。

偵測幅射,為前進太空準備

「深太空輻射探測儀」顧名思義,與幅射偵測有關。張起維表示,玉兔號最主要的任務有二:第一,測量地球至月球,以及月球環境吸收的游離輻射劑量,還有任務各階段輻射劑量累積的速度。第二,運用衛星航電常用的快閃記憶體,計算因宇宙射線撞擊產生的資料變質與錯誤數量,在任務各階段累積的數量。

簡單來說,這樣的探測,能更深入了解宇宙中的輻射環境,對研究太陽系、星系、宇宙的起源與演化,以及其他天體現象來說,至關重要。而了解深太空幅射,對太空人長時間太空飛行的健康和安全有重要影響,有助於開發更好的防護措施,以保護他們免受輻射危害。

長遠來看,將有助於確定適合人類居住的星球,並制定相應的防護策略。

台灣邁入太空時代,最早要從1999年發射的福爾摩沙衛星一號(簡稱福衛一號)開始說起。福衛一號搭載了海洋水色照相機(OCI)、電離層電漿電動效應儀(IPEI)、通訊實驗酬載(ECP),主要功能就是科學實驗衛星;設定任務壽命是兩年、設計壽命是四年,最後實際運轉了五年半。除役19年後,最後在2023年5月返回地球時,已在大氣層燃燒殆盡。

自此,台灣也開始建立起台灣自己的衛星整測廠房、衛星地面系統與培植國產元件。在福衛一號後,台灣又陸續發射福衛二號、福衛三號、福衛五號、福衛七號及獵風者衛星,主要功能著眼在科學觀測、全球氣象、光學遙測、通訊、導航、太空電場、磁場觀測等。

各國布局,搶攻「月球經濟」

事實上,近幾年,世界各國也積極展開「重返月球」的任務,包括美國Artemis計畫、中俄國際月球科研站等政府機構,也有營利導向的民間產業,諸如Google Lunar X Prize新創、NASA Commercial Lunar Payload Services(CLPS)、ispace、Astrobotic等。

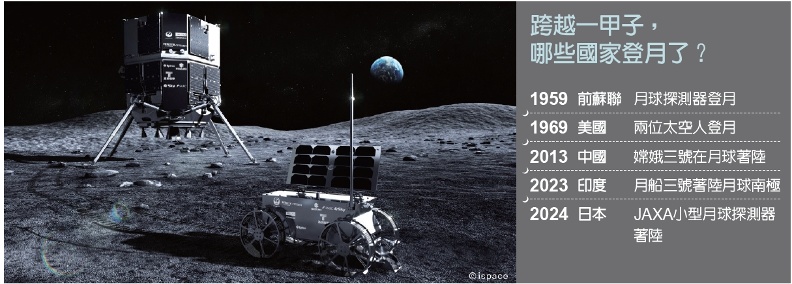

到目前為止,計有美國、前蘇聯、中國、日本、歐盟、印度及盧森堡等七個政治體,完成登月或繞月飛行的任務。未來,計畫登月的有俄羅斯、日本、德國、法國、以色列、義大利、南韓、阿聯酋等。

張起維分析,因為人類長期進駐月球,導致月球運輸、基礎通訊、導航、能源建設的需求大幅增加,促使各國重新重視「月球經濟」。因此,不論是征服月球,還是在月球上插旗,都刻不容緩。

這股月球經濟風潮也吹進台灣,張起維直言,月球通訊網路有多處呼應台灣電子、通訊廠商在物聯網的技術與產品。資誠聯合會計師事務所(PwC)也預估,到了2040年,月球經濟規模將超過4.8兆元。

玉兔號深太空探測儀將成為台灣第一個探索太空的科學酬載,象徵從此走進深太空領域。另一方面,世界各國重啟登月計畫,發展月球基礎建設、推展月球經濟之際,太空科技已是全球顯學,台灣登月之後,如何培育人才、壯大太空產業,將是重中之重的議題。