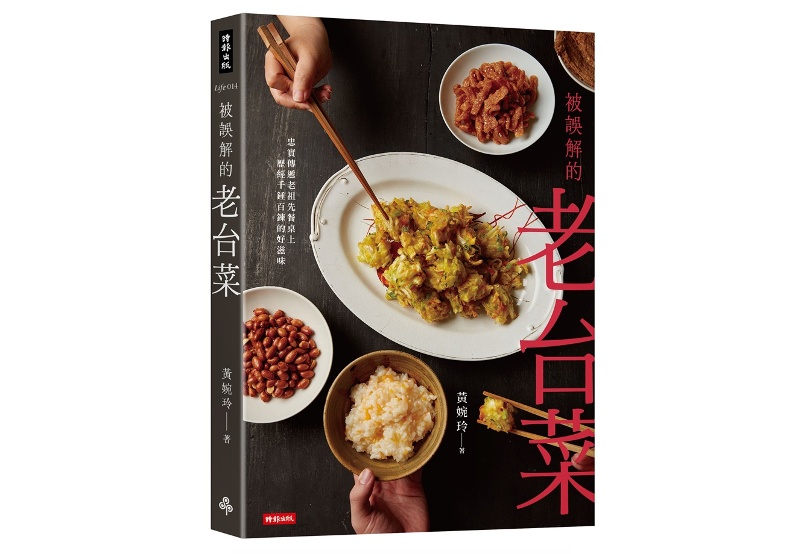

「油飯」在台灣人的飲食文化中扮演重要角色,從出生後的彌月油飯開始,油飯就如影隨形般伴隨著人們成長,隨著時代演進,除了習俗中用得上油飯,就連日常生活也少不了它。(本文節錄自《被誤解的老台菜》一書,作者:黃婉玲,時報出版,以下為摘文。)

油飯米糕大不同

有些人分不清楚油飯和台南米糕的差別。油飯是在糯米蒸熟後,用大量的紅蔥頭油和滷汁拌勻後食用,使用的油量比米糕多;米糕則是糯米蒸熟後,待客人上門盛一碗,再淋上肉臊醬汁,米糕裡頭的油脂來自醬汁的肥油丁。

兩者製作方式有異,使用的油量不同,口感也有差別,是完全不同的食物。唯一相同之處是都用糯米蒸熟而成。

正統米糕攤位供消費者外帶的竹葉米糕現點現包,是從一桶蒸好的糯米飯中舀出,拌好醬汁,以竹葉包裹,灑上一些魚脯後,直接包起來。

正統做法需要一些技巧,經營米糕店的老闆都知道,要用竹葉包一碗米糕,沒有技術還包不起來,不信的話到米糕攤要求現包的竹葉米糕,說不定還會被拒絕。

那麼,「紅蟳米糕」明明紅蟳下面鋪的是油飯,為什麼稱呼卻是紅蟳米糕?「米糕捲」明明包的是油飯,卻又為什麼稱為米糕捲呢?

看到這裡似乎會有些迷糊,別擔心,我自己也經常對這些名稱感到困惑,但若懂得兩者製作上的差別,就能夠清楚區分了。

當然,有時候不免會有約定成俗的口語錯誤。就像小時候中秋節家裡會開始進補,其中一道菜是先將糯米以麻油炒過,不加水而加米酒,再放上兩隻生紅蟳後就直接下鍋蒸。

當時我們稱之為「紅蟳糯米飯」,也沒特別稱為「紅蟳油飯」,所以第一次聽到「紅蟳米糕」時,我的困惑可想而知。

我認為只在文字上著墨而不注重口味,爭了半天也沒有意義,懂得這道菜是什麼,傳得出去才重要。

台灣的飲食背後蘊含著諸多文化意義,所以我喜歡用飲食談文化,在此我仍用油飯這個稱呼來取代米糕,但你也可以稱為米糕,我不介意,重要的是先把口味傳出去。

傳統習俗中的不可或缺

台南人的成長過程中,油飯必不可少。嬰兒出生後的「彌月」需要油飯,「度晬」(周歲)也會送油飯給至親報喜。

孩童夜啼總是讓父母親心煩意亂、不知所措,長輩會教導為人父母者帶孩子到專門保佑小孩的三奶媽廟拜拜,祈求神明保佑孩子不要受驚嚇,這時也用得上油飯。

另一個風俗是在傍晚時分,盛一碗油飯,煎個麻油蛋,擺在嬰兒床前「拜床母」(也有人稱為「鳥母」),祈求床母幫忙照顧嬰兒,減少夜啼,乖乖的順利平安長大。如此看來,傳統習俗中,單是幼兒時期就與油飯關係緊扣。

台南人成年禮習俗「做16歲」

小孩成長到16歲時,台南人有「做16歲」的成年禮習俗。早年習俗認為,做16歲這個儀式有對外宣告「家中孩子已經長大成年」之意,從此之後孩子到外面做工也可以領到和成人一樣的薪水,不再是「童工」只能領「囝仔工錢」,因此長輩會在小孩做成年禮時,帶孩子到七娘媽廟拜拜,也會準備油飯分贈親友,宣告吾家有兒(女)初長成。

很多家中有幼童的人家,也會趁著七娘媽壽誕,在家裡孩童睡覺之處拜油飯,所以每年農曆7月7日這一天,市場賣油飯的業者都會準備較多的量,提供消費者所需,但若太晚到市場還是會買不到。

時至今日,做16歲的習俗仍在,但早已和孩子是否為「童工」或是否領全薪無關,而是賦予孩子成年禮之後的自我期許與努力的目標。

歸寧鹹、甜油飯背後象徵意義

油飯在傳統習俗中出現的時機不只如此。等女兒長大結婚要歸寧時,得準備一大盤鹹、甜油飯與一小碟甜油飯;大盤的鹹、甜油飯是祭祖用,也祈願讓全家人「吃平安」,比例上鹹滋味佔7分、甜滋味佔3分,如果家中人口眾多難以分食,會乾脆把甜油飯煮成米糕粥,如此分量就變多,大家都可以分享女兒帶回來的福氣。

至於小碟的甜油飯可就異常珍貴、異常特別,不可分給外人食用,只能供新人獨享,象徵在未來的婚姻世界裡,只有夫妻兩人互相扶持、相互依靠,不能有第三者介入。

改運原來也要吃油飯

甜口味的油飯還有另一個出現時機。傳統的宗教信仰有改運的儀式,現代人想改運,就去買份金紙帶到廟裡請專人幫忙做個儀式改運,早期的人比較講究,會帶著一碗盛得高聳飽滿的甜油飯到廟裡拜拜,然後將甜油飯煮成粥或直接吃掉,認為如此就能獲得好運。

至此已不難發現,老祖先巧妙地透過飲食文化制定了很多規範,也藉著甜油飯傳遞許多甜蜜訊息,展現出舊時代的細膩思維,令人驚嘆於老祖先用食物傳遞訊息與體制的睿智。