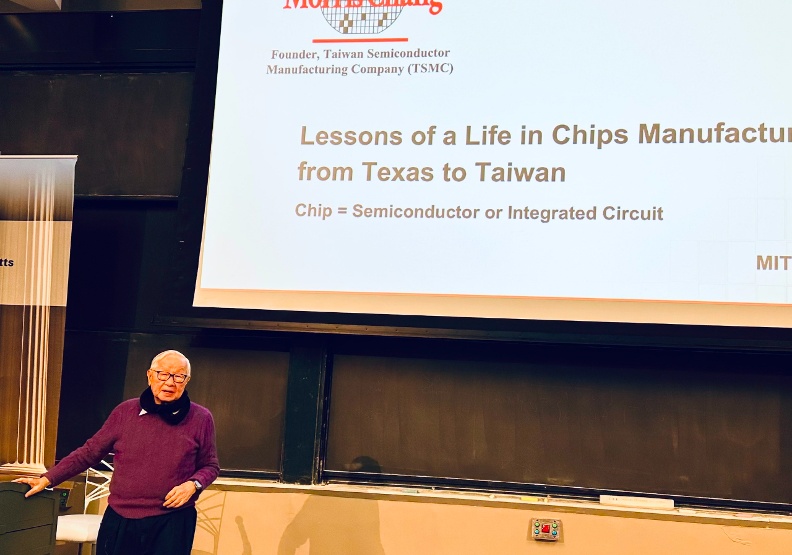

上週(10/25)張忠謀穿著厚毛衣與圍巾,回到母校麻省理工學院演講。在10月隆冬下他仍精神奕奕,但對著台下學生表情顯得嚴肅。張忠謀歸納台灣半導體業的優勢,與技職教育和學習曲線理論有關;他談起現今地緣政治下對生產晶片的擔憂,在美重申「別戰爭」。

張忠謀在1952年拿到MIT學士學位、1953年則是碩士學位,他以校友和台積電創辦者的身份,受邀回到MIT分享。這場演講以「從德州到台灣:我在半導體生產人生中學到的事」為題,張忠謀介紹半導體產業的發展簡史、回顧台積電為何成功的原因,以及他對於未來半導體生產地點可能轉移的預測。

張忠謀指成功要素:人才吃苦耐勞與學習曲線

張忠謀認為,台灣在晶片製造(chips manufacturing)能夠取得成功,有四個因素能夠概括:高品質且大量供應的人才、低流動率、地理集中、學習曲線理論。

就人才來說,張忠謀重申他多年來一貫的論調,也就是台灣教育的養成,帶來一批敬業且素質優良的工程師、技師、作業員,願意投身於製造業,這批人努力付出,渴望過上好日子。而人才供應源源不絕,撐起台灣的晶圓製造業。張忠謀認為台灣從職業學校(trade school)得到很多人才,劉德音則認為高等教育挹注人才給業界,讓台積電取得成功。

與人才相輔相成的是流動率,雖然工作辛苦,但流動率仍低,這點和其他市場的勞動環境恰為對比。張忠謀上個月出席活動時,就曾指出,台積電員工每年離職大約5%左右,美國則在10%以上,因為訓練需要時間,同時也是成本,這是台灣的優勢之一。

至於地理上的集中,則是指產業聚落密集,相關廠商都在附近,自然能帶來好成績,這又與張忠謀獨家的學習曲線理論(learning curve theory)相輔相成,也就是靠著累積生產經驗,隨著產量增加,逐漸降低生產成本,再加上生產集中在共同地點,因此能夠學習、傳遞經驗。張忠謀利用這個理論,砸下大筆資金投入研發,讓競爭者無法追近。

台灣國家經濟轉型,半導體產業搭上列車

張忠謀補充,台灣的晶片製造能取得成績,和國家處於何種經濟發展階段,可能也有關係。舉例來說,張忠謀表示,1950、1960年代,美國的半導體產業也曾擁有優勢,就像今日的台灣一樣。

對照張忠謀口中的「國家發展」,回顧台灣經濟發展歷史,他指的應該是美國在60年代中期,決定外包封裝與測試業開始,台灣正巧也在發展工業,推行加工出口。70年代則是時任經濟部部長孫運璿引進晶片製造,在工研院成立電子所,再往後就是80年代,李國鼎邀請已經離開德州儀器、加入通用儀器的張忠謀回台那段時光。

因為國家經濟發展階段的變革,帶動產業發展,再接著投入資本、引入人才,讓台灣能夠在晶片製造取得優勢。如果是在同樣的脈絡底下觀察,張忠謀認為,接下來幾十年,也許在印度、越南或者印尼,會有更多半導體廠商涉足。

當然,今日人們關注中美貿易戰,以及更根源的脫鉤(decoupling)與去風險(derisking)問題,張忠謀同樣帶到地緣政治與晶片製造的議題。在張忠謀眼裡,避免對抗,是他關注的首要之務。「沒有國家安全,我們將失去珍視的一切。」曾在戰亂中成長的他,如今極度希望能夠避免戰爭,即便是中美冷戰,他也希望能夠避免。