2018至2022年,未來一定會被載入史冊。在美中關係從交往轉為對抗、肆虐全球的百年大疫推升各國保護主義的背景下,中共解放軍頻以「切香腸」方式測試台灣,軍機擾台數量及次數一年比一年多,逼得台灣不得不對鬆弛多年的後備制度進一步思考。

新制教召在3月初正式上路,役期從5~7天翻倍成14天,對現在只要當4個月的軍事訓練役,改變訓練內容,並恢復下部隊,成為此次改革重點。台灣在後備制度開始改革的同時,遠在歐洲的另一端,同樣居於地緣政治熱點的烏克蘭,遭強鄰俄羅斯入侵,台灣隨之響起戰爭的警鐘,所有人都在問,我們做的這些改變,是否能真的幫助台灣生存下去?

談起俄烏戰爭,前國防部全民防衛動員綜合作業室主任、國防院中共政軍所研究員韓岡明,接受《遠見》專訪時強調,台灣國土面積只有烏克蘭1∕17,東西僅縱深144公里,若算上中央山脈,縱深連80公里都不到,一旦第一道防線出現破口,「千萬不要以為台灣打不到城鎮戰」,必須做好準備,否則一旦到打仗時,想打也打不了。

役期、組織、編組漏洞待補

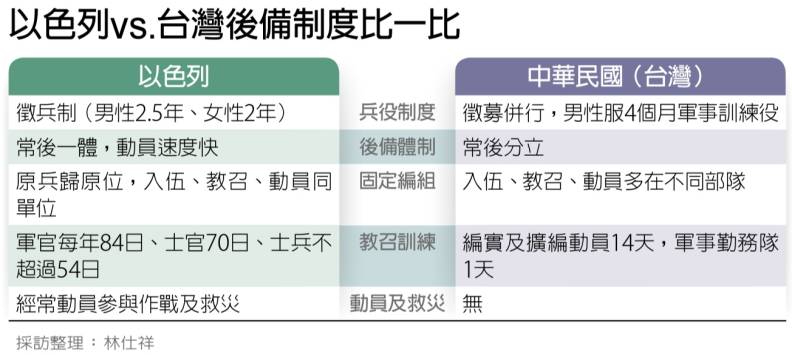

目前,全世界的後備制度大致可分成兩類,第一類是美國為首的國民兵後備制度,第二類就是以色列為首的後備制度。這兩者的區別,前者國民兵為半自願入營,又稱「假日戰士」,屬「常後分立」,利用一個月2天、一年14天去部隊訓練;後者則是服完兵役後,納入編管,以滿足後備部隊的選充需求,具強制性質,制度為「常後一體」,作戰時主要戰力為後備部隊。

歸納起來,台灣的後備制度跟以色列較為相似。一來是國情使然,台灣沒有實施美國制度的條件,二來是以色列自「第一次以阿戰爭」停戰後至今,歷經多達13次以上軍事衝突,國家依然屹立不搖,因此,其制度廣受許多小國取經,這裡面就包括台灣與新加坡。

總統蔡英文拋出的後備改革三箭:常後一體、後備動員合一、跨部會合作,其中第一箭,就與以色列的建軍目標一致。

不過,若把台以雙方目前的後備制度拿來做對比,台灣在幾個方面仍缺幾塊拼圖尚未補上。韓岡明指出,首先在兵役制度上,以色列男性必須服役2.5年、女性2年,但台灣只有四個月的軍事訓練役,這些軍事訓練役之於常備部隊,浪費訓練能量,之於後備部隊,也沒辦法培養出基層軍、士官。

二是後備體制,以色列為常後一體,所有部隊歸於一個統一軍令系統下做管理,動員速度快。台灣雖然在2022年成立全民防衛動員署,卻又保留後備指揮部,所以,從實際的組織架構來看,台灣仍保存「常後分立」,常備部隊由軍令系統負責,後備部隊由全動署負責,與官方目標有差距。

三是固定編組,以色列為原兵歸原位,入伍、教召、動員都在同一個地方,以一個旅下轄五個營為例,以色列的後備部隊,通常只有一個營是常備部隊,另外四個營都是後備部隊動員來的,由於部隊平常就在使用這些武器,也解決保養上的問題。

相對於台灣,新訓一個部隊、教召一個部隊、動員又是另一個部隊,每次阿兵哥都要重新適應、摸索武器,這也會讓武器的維保出現問題。

製表:林仕祥

役期回歸一年有法源

這些拼圖如何補上?韓岡明說,如果是延長兵役至一年,《兵役法》其實就有規定,若因國防需求需要延長役期,只要在一年前報行政院,之後再報立法院即可,延長一年相對簡單。

但若要延長到一年以上,因為涉及修法,相對困難。只要兵役延長到一年,或是一年以上,後備部隊的軍官、士官來源就能解決,且部隊可接受更專業的訓練,熟悉諸如城鄉守備、縱深戰鬥等任務。

再來,將後備指揮部裁撤掉,不但對後備戰力沒有影響,反而因為後備部隊全部移到軍令系統,讓軍令系統可同時指揮常備部隊和後備部隊,讓整體運作更順暢。

韓岡明建議,後備制度改革,除了眼前的戰鬥、戰術方面,更需要中、長期規劃,政府也可考慮實施類似漢光演習的全民防衛動員演習,全民國防教育推動已逾10~20年,是時候轉為全民防衛了。

若以點線面來比喻,台灣的三道防線,點,是灘岸決戰;線,是城鄉守備與縱深戰鬥;面,就是全民防衛。面絕對比點、線來得強,烏克蘭面對俄羅斯的侵略,就是用面在打這場戰爭,將軍力遠比自己強上許多的俄軍拖入泥淖。小國對上大國不必然是雞蛋碰石頭,只要台灣有決心且步伐正確,在和大國博弈的過程中,仍能找到自己的安身立命之道。