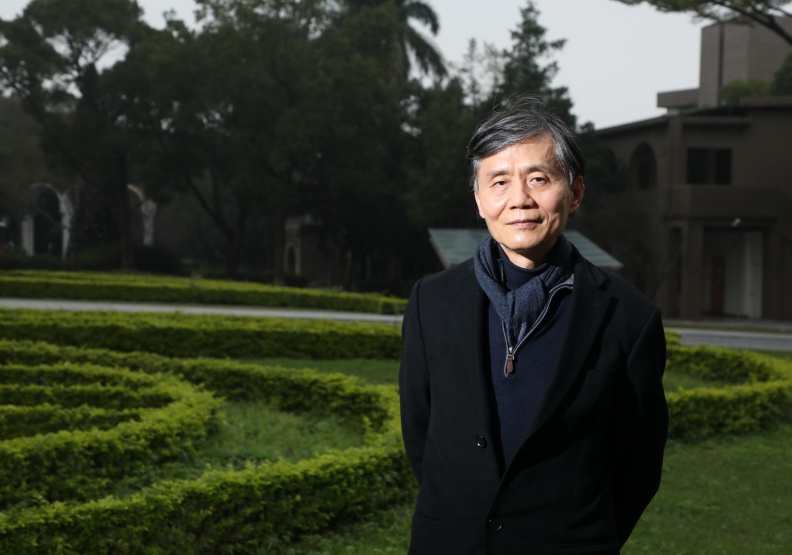

中原大學新任校長李英明出身法學博士,專長國際事務,他認為,未來人才需要跨域,但不只是多專長,更要懂得人性,大學必須培育博雅素養的理工人才,或是AI素養的人文學生。

每年學生選擇科系與學校時,都會出現「理工」「人文」之爭,然而,大學現有學院或科系的分類,都是延續過去知識的劃分,現在,知識應用與產業發展早已突破過去的壁壘,形成一種「不可劃分的跨域有機體」。

以前,不同學校或科系會強調專業、權威,但現在,不管是老師或學生都必須走向「專中有博」,在本門專業之外,也要理解其他領域、人性倫理和社會趨勢。

因為學生將來會活在多元又數位的世界裡,知識應用不只是現有科系的單向度專業,而會走向人文與理工混合的模式。未來,大學將跳脫科系專才,培育「博雅素養的理工人才」,以及「AI素養的人文學生」。

人文科系必備知識:AI與程式素養

未來世界會在人工智慧與程式設計的大勢下發展,具有AI與程式素養,是人文科系師生的必備知識。

例如,最近熱門的「元宇宙」,許多人都在討論,在元宇宙的世界中,生活將有哪些不同。在這些想像中,不管是數位、VR,都是在探討日常生活應用的虛實整合。但怎麼把現有的生活內容,轉化成為元宇宙的新應用?就需要對數位和AI有基本理解。

很多人覺得,理工人才已先取得進入未來世界的優勢,但我認為,在良好的技術專業外,博雅素養更不可或缺。

很多人都在爭論,未來AI科技將取代現有哪些工作,甚至會不會取代人類?

但我認為,真正需要擔心的是人類會不會變成像電腦一樣,只專注於成果,拋棄了道德感、同情心、人文關懷,變得為達目的不擇手段,那時,AI才會成為人類的災難。

這幾年,FB演算法帶來許多爭議,甚至被質疑企業運用AI,帶來了自身極大的利益,卻破壞了整體社會的和諧運作。真正好的科技必須關懷人性,如果科技發展沒有緊扣「人文思惟」,科技終會反噬;人們努力發展科技,最後反而可能變成科技的奴隸。

這正是我所說的「跨域的有機體」,也是「專中有博」的意義,當人文應用具備數位的可能,理工發展抱持對人的尊重,在本門專業之外,因為理解其他領域,才會有更多尊重與包容。當知道自己的專業,可以在其他領域專業下如何更進化;也知道自己的專業,可能會影響其他領域的人事物,才能在對的方向上前進。

三大策略,推動學生跨域學習

然而,怎麼帶領學生走到這種「統合性知識的跨域」?重點是讓學生從既有科系框架中解放出來,提供他們理解其他領域知識的機會。因此,中原採行三大方法:

第一,適性轉系2.0,讓學生依照修課的內容,從鑽研最多的科系畢業。

過去中原就推動適性轉系,不是依據成績,而是依照性向去轉系。在2.0的階段,中原進一步允許學生依照他們的興趣去修課,學生可依據修課比例最高的學系畢業。例如,一位學生進入中原電子工程系,但在大學四年間,他發現自己對數位應用更有興趣,在資管系修了很多課,畢業時就可取得資管系的文憑。

第二,自主學習2.0,學生可以自選導師,找到真正能帶領他發現性向與志趣的導師。

大學雖設有導師制度,但多半都是指派的,往往流為形式。中原推動讓學生自選導師,學生可能上了某位老師幾堂課後,發現對這位老師的專長領域有興趣,就可主動去找這位老師擔任導師。老師也能針對自身專業,提供學生對未來方向的建議,或是幫學生評估怎麼做出更好的選擇。

第三,自主多元修課路徑,搭配上述兩種模式,學生可以系進院出、系進校出,或是反過來院進系出,不再局限於某一專門領域,而是透過理解其他領域後,找到自己最終的選擇。

當然,這不會一步到位,但這是一個未來人才改變的進程,學校得先把大門打開,讓學生有機會去做選擇,真正回到知識與學習的原點。