大甲鎮瀾宮媽祖遶境原訂國曆3月19日舉辦,因疫情延宕,直到6月11日才重啟,「三月瘋媽祖」變成「六月瘋媽祖」。沒有往日暴力搶轎、人潮推擠混亂場面,媽祖起駕鑾轎2分鐘就走出廟埕,創下史上最快,而今年的「神展開」還在持續寫歷史。

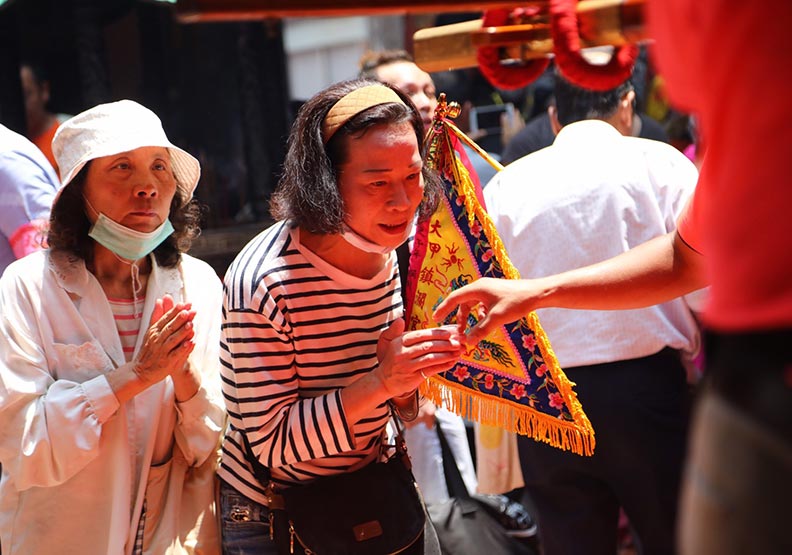

再過14天就是端午,即使是近子時的晚間,依然透著燥熱,更何況在群聚3萬信眾的大甲鎮瀾宮,口罩下的臉蒸氣漫漫,汗無聲地滴下,夜格外地安靜。大甲媽起駕的當晚,黑壓壓一片,沒有往昔躦腳底、摸轎和爭搶轎金人潮推擠場面,反而是全部跪成一片,虔誠地合掌。

「大甲媽祖起駕是最靈驗的,但今年疫情關係,我們用跪的跟祂講就好了,戴上口罩、雙手合十,不要比媽祖高喔!」主持人再三叮嚀,起駕前的10分鐘,首度要求信徒依循古禮,一律下跪恭迎鑾轎,形成難得的畫面。

直到鑾轎通過廟埕一半,信眾才陸續起身,也因此鑾轎花2分鐘就走出廟埕,史上最暢行無阻的一次,過去往往要花上一小時。

而因為人潮不若以往,媽祖遶境隊伍也成了「急行軍」,像是過去半夜啟程後,在第二天大約晚上7點過後才能抵達西螺,但今年卻提早至下午2點就到,寫下紀錄。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境原訂國曆3月19日舉辦,因疫情延宕,直到指揮中心宣布解封,廟方於6月8日擲筊,媽祖指示6月11日子時起轎,「三月瘋媽祖」變成「六月瘋媽祖」,短短三天就決定今年9天8夜的遶境啟程日,且又是禮拜四,令想跟著繞境的信徒因要上班,或來不及請假,參與進香人數據估計少了七~八成。

「媽祖遶境」三天前宣布,遶境人數控制在800~1000人

這也是廟方的希望,防疫解封後,中央流行疫情副指揮官陳宗彥表示,遶境活動在1000人以下規模可舉辦,廟方說造冊參與人員將控制在800人。也就是,跟隨媽祖神轎的信徒僅限800名,且須實名制記。

實際上當天還是超過。「拜託各位趕快出去,不要停留在廟前,可以到大甲溪橋那邊,我們好不容易爭取可以繞境,希望大家配合。」主持人苦口婆心勸導信眾離場,但沒人想錯過媽祖起駕神聖瞬間。

不過,就算迎轎人數超過,總數卻比以往銳減,過去從鎮瀾宮起駕參拜約有15萬人規模,今年粗估才3萬人,堪稱近20年來最冷清的一次。第二次參加遶境的張小姐說,去年是擠到動彈不得,今年還有空間下跪。

媽祖鑾轎往水尾橋方向開始繞境,鎮瀾宮周邊人潮瞬間散去,夜市裡,王先生悠哉地吃著豆花冰,「我現在還能在這吃豆花,以前是完全擠不進來。」他打算先吃飽喝足再啟程,預計隔天徒步到西螺福興宮。

雖然有王先生的捧場,攤販仍表示今年生意差很多,三天前得知消息就趕緊準備卡位,卻也不敢備貨太多。根據台中市府官方版推算,每年至少創造30億元商機,這還不含動輒數千萬元的香油錢收入,今年卻無法如此吸金,也因此,攤商想像往年在繞境時多賺個二~五成,似乎難以辦到。

所以當時2月疫情愈趨嚴重,鎮瀾宮董事長顏清標卻仍想照常舉行,說因遶境活動是百年的傳承從未間斷過,實情是若取消遶境,牽連甚廣,除了信徒無法參拜,還可能犧牲沿線攤商生意。鎮瀾宮陷入天人交戰,才忍痛延期。

今年延期非特例,媽祖遶境在歷史上多次取消或延遲

其實,媽祖遶境就算延期或取消,也不是先例。1923年就有因日本腦炎延期2個月。師大《歷史教育》期刊第三期,由陳秀蓉所進行的「日據時期台灣民間信仰的發展」研究還指出,早年基隆城隍遶境,萬華發生「虎列拉」(霍亂),總督府基於衛生考量,採取硬處理,無限延期。

總督府一直視迎神為陋習,因為在日據之前,民眾對迎神驅疫的功能仍深信不疑 ,台灣的民間信仰裡一直就有迎神除疫的習俗。民眾皆希望以神明的力量來消弭災禍 ,故常有迎奉各種「保健」性質的神明的活動如保生大帝、媽袓,甚至城隍等迎神遶境活動,但總督府始終擔心迎神活動因眾集人潮,容易導致傳染情況加重。

1901年關渡媽祖遶境3日,還真的曾出現疫情加重。當年爆發稻江鼠疫,《台灣日日新報》記載關渡媽祖遶境「一連恭迎三天,自以為必護神佑矣 。」反而造成疫情擴散。

1945年二次大戰時期,媽祖遶境也因美軍對台北大空襲期間而停辦;1947年二二八事件,中華民國政府禁止集會遊行等而停辦。最近一次的停辦,則是1975年前總統蔣介石病逝,全台停止娛樂、宴會、慶祝等而停辦。

今年的特殊情況,想必也將在歷史上被記上一筆。