陽明山仰德大道的祕境花園裡,隱藏著一幢精緻又典雅的禮拜堂,它散發出優雅脫俗、「東西合璧」的特質,彷彿是蘇州庭園裡穿著時尚設計品牌服飾的東方美女。它的舉手投足無不羨煞旁人,所有路徑都吸引著眾人的目光,讓人想走近它,細細品味一番。這種場景彷彿把人們拉進民國初年的文青林徽因與徐志摩所在的時空背景。當筆者二人從山坡下的神學院大門,攜手沿著參天的椰林大道左轉上階,一路拾級而上,心中猶如虔誠的朝聖者舉目向山,唱著讚美詩歌,一心準備與上帝的殿堂相遇。回想二十餘年前,這座教堂曾是我們結婚時在神面前立下誓約的禮堂。

建堂背景

這座祕境中的禮拜堂其實大有來頭,它是臺灣神學院裡最核心的精神指標。自從長老教會的宣教師、臺灣神學院創校馬偕牧師(George Leslie Mackay,或稱偕叡理宣教牧師)於1882 年建校時,臺灣神學院已開創北臺灣現代化教育的第一所私人高等學府。這座臺神禮拜堂是由留學日本早稻田大學的建築師林慶豐和淡江中學美術老師陳敬輝共同設計,由胡明德建築師監造,於1958 年完工。

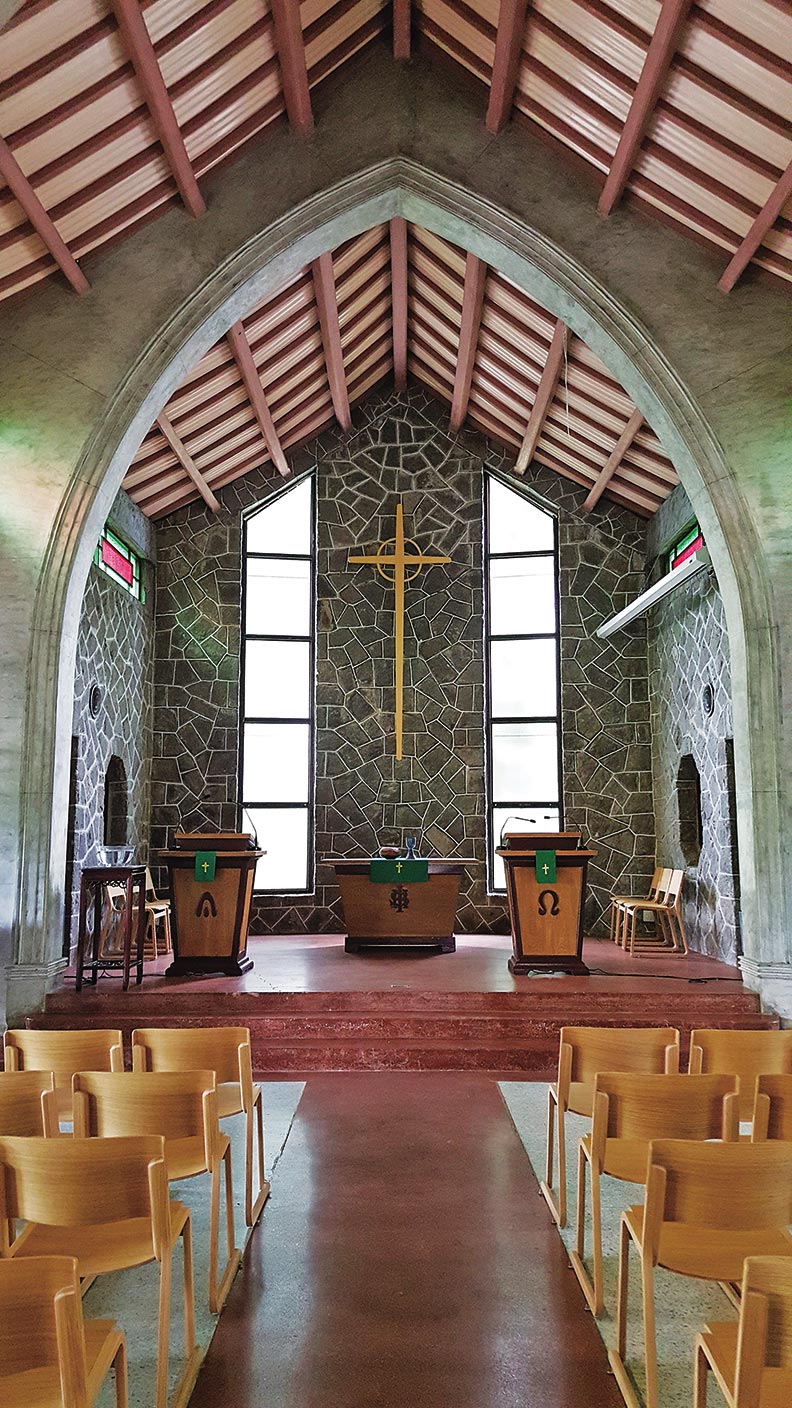

圖/祭壇空間及兩側之八角窗

圖/祭壇空間及兩側之八角窗

回顧二次世界大戰後的臺灣,脫離日本五十年的殖民統治,當時大量的建設幾乎都朝向簡潔的歐美現代主義風格,全然跳脫日據時期日本建築師使用的歐洲布雜藝術(Beaux-Arts)的新古典主義語彙(總統府、公賣局、監察院等歐式建築)。臺灣神學院禮拜堂在設計之初,就面臨著這股排山倒海的現代主義浪潮,但是設計建築師卻出乎意料地企圖塑造一幢具有東方風格的教堂。代表這股獨特建築走向的建築師除了有林慶豐和陳敬輝外,還包括設計國父紀念館的王大閎建築師,這是一組志同道合的建築人。他們「兄弟登山,各自努力」,追尋具有東方風味的新建築。

圖/祭壇十字架及兩側採光長窗

圖/祭壇十字架及兩側採光長窗

圖/二樓管風琴位於入口正上方

圖/二樓管風琴位於入口正上方

臺灣早期的教堂應始於荷西時期,但是現今皆無存留。從十九世紀末開始,通商開放,外國傳教士登陸臺灣,當時長老教會和天主教的建築慢慢在臺灣建立。從現存最早的屏東萬金天主堂、北部馬偕博士所建築的淡水基督長老教會,以及南部馬雅各醫師所建築的旗後基督長老教會來看,西洋宣教師確實有心將臺灣的本土特色融入教會建築藝術之中,並反映出臺灣與西洋合璧的新建築形式。1895 年,臺灣被割讓給日本,日本建築師開始設計臺灣的教堂和公共建築物,他們參考西洋建築原型,並採用臺灣當地的紅磚和洗石子,在臺灣形成另一種新型態的教會建築,例如臺北的濟南基督長老教會,就是做工精緻的紅磚搭配洗石子的新古典風格。

臺神禮拜堂本色化的建築嘗試

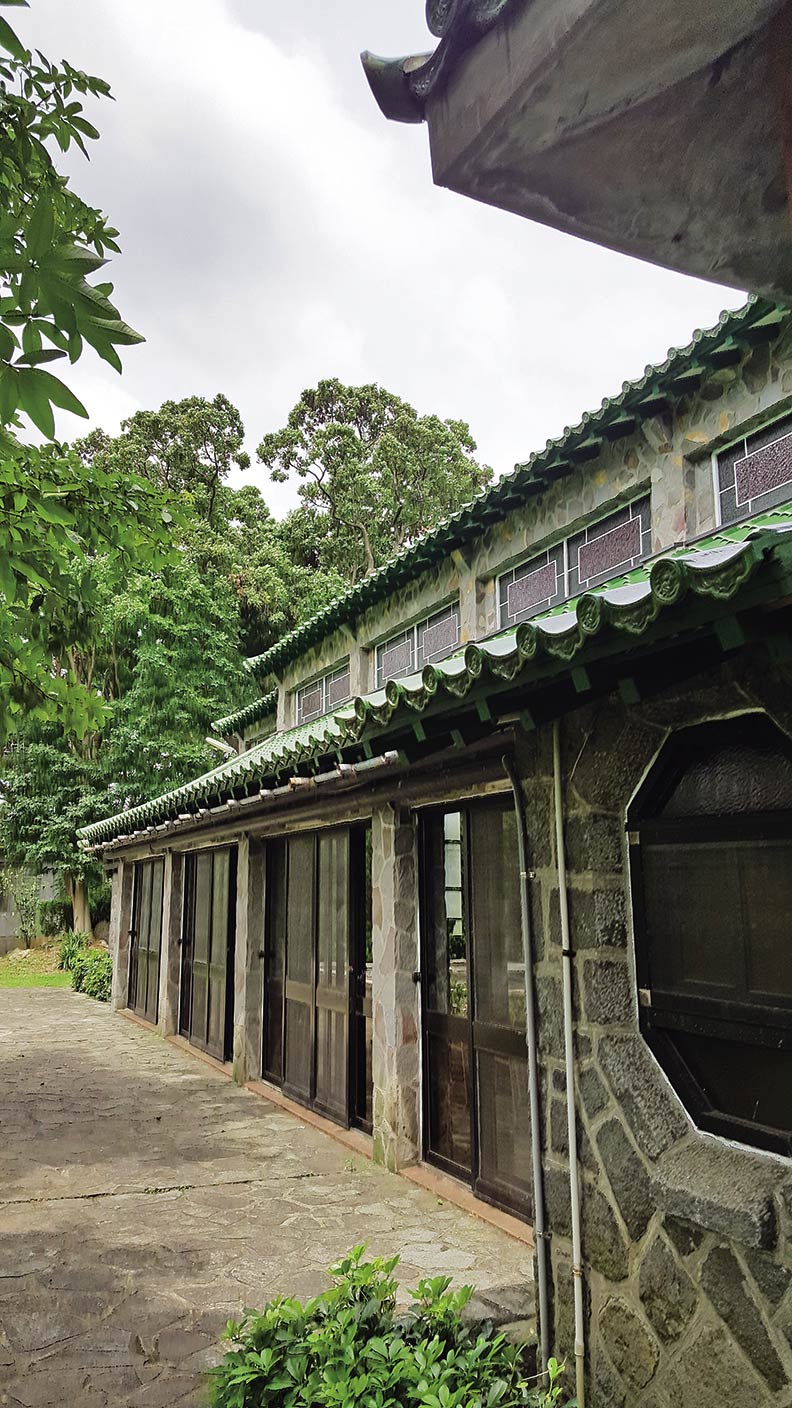

一、巴西利卡式教堂,屋頂覆以東方傳統的綠釉琉璃瓦及瓦當

臺神禮拜堂運用初代教會盛行的巴西利卡式(長方形崇拜空間形制,但是在屋頂材料的處理上,設計建築師反映出內部空間的高低二種區劃,將教堂中殿(Nave)主軸空間和左右側殿(Aisle)空間,覆以重簷的綠釉琉璃瓦,並在底部簷口以瓦當作收頭處理。由此可見,引進綠釉琉璃瓦強調了建築物身分的崇高性,設計師不願逾越分際地使用皇室專用的金黃色琉璃瓦。這樣的建築表達,分際拿捏恰到好處,同時達成教堂該有的精神層面需求,又能連結當地信徒內心對聖殿的期許,設計詮釋有十足功力。

細看簷口瓦當的圖騰時會發現,它不是皇室龍紋,也不是鎮邪虎獅,而是流線形水波紋活水意象,設計師在建築細節上不忘跳脫傳統,充分展現基督乃活水泉源的意涵。

圖/流線型水波紋瓦當。

圖/流線型水波紋瓦當。

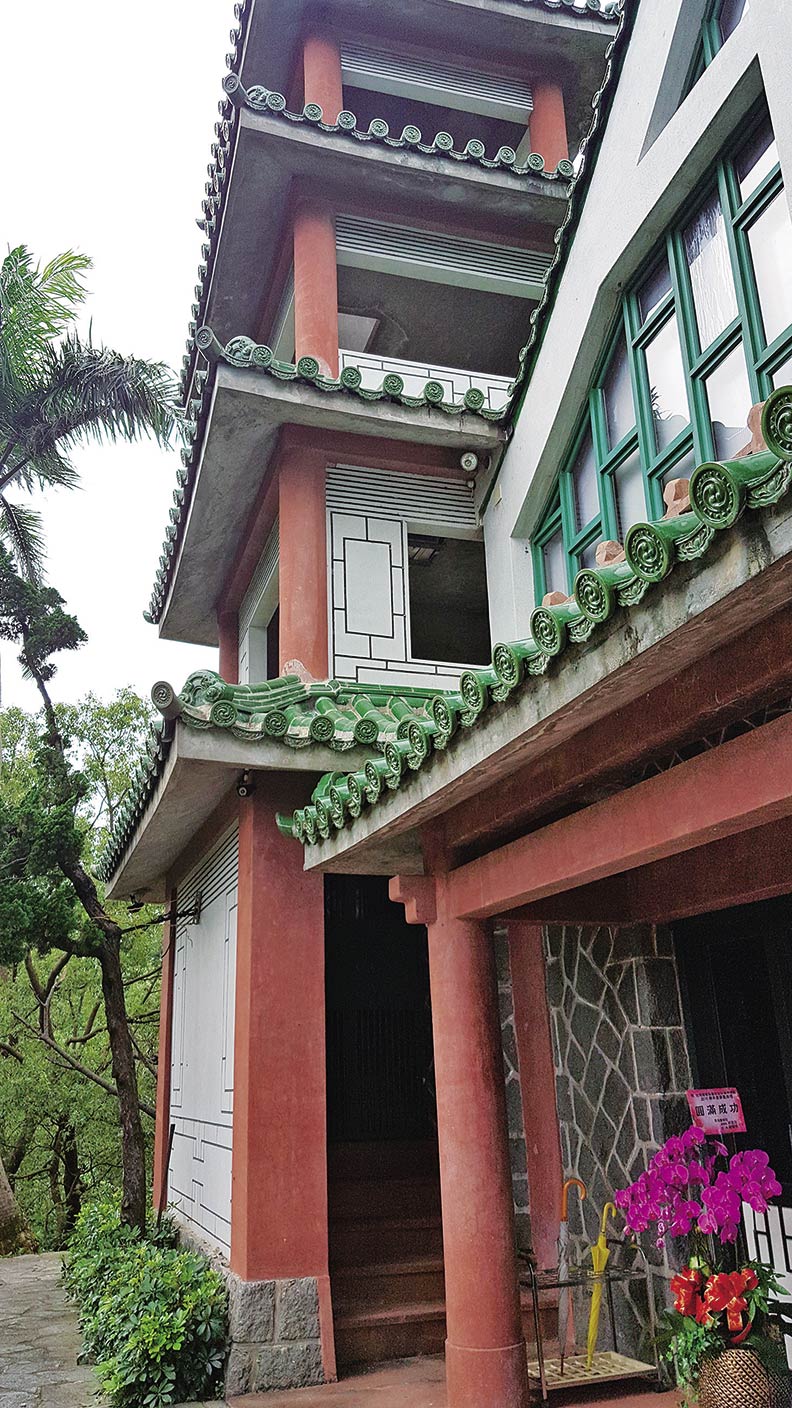

二、教堂鐘樓為東方傳統的重簷塔樓形式

在教堂鐘樓的塑造上,東方特有的重簷塔樓,往上層層向內退縮,在高聳地標性的表達上,用意明顯強烈;紅色圓柱搭配多層綠釉琉璃瓦的重複出現,在色彩學上,企圖連結人們心中對東方風味的想像與期待。我們更發現,鐘樓基座的白粉牆也細緻地畫出亭臺樓閣中常用的木隔扇線條,均顯示出設計師想挑戰鐘樓的形制,不願蕭規曹隨地使用沉穩、厚重的崗石基座,而是運用輕巧的白粉牆。

圖/重簷塔樓

圖/重簷塔樓

圖/木隔扇線條白粉牆。(王赭先生提供)

圖/木隔扇線條白粉牆。(王赭先生提供)

三、主入口為東方長軸比例的成排隔扇落地窗

二千多年前的初代教會因承重構造方式的影響,教堂入口普遍都不大,但藉著現代柱梁結構系統的幫助,寬闊明亮的大面積落地玻璃窗因應而生。臺神禮拜堂主入口出現東方長軸比例的成排隔扇窗大門,一方面強調入口的開闊性,一方面也企圖融入東方風格的隔扇比例。此種建築手法在王大閎建築師設計的國父紀念館、教育部、外交部大樓等,都出現類似的長軸入口隔扇窗設計。

圖/東方長軸比例的隔扇窗大門。

圖/東方長軸比例的隔扇窗大門。

四、輕巧開窗及大型十字架框架圖騰的側面山牆

建築物山牆面的構造多為承重的立面,通常不會有太大的開口,但是臺神禮拜堂反而將厚重山牆面,變成輕巧開窗和大型十字架框架的圖騰,並將主入口安排在山牆下方,合理地反映出長軸出入口設於此處;另外,十字架位於中央的柱梁框架分法,與下方雙柱分立在正入口門楣兩側,皆明顯跳脫歐洲古典形制的立面處理手法。

圖/十字架形山牆入口主牆面。

圖/十字架形山牆入口主牆面。

圖/側牆重簷綠釉玻璃瓦。

圖/側牆重簷綠釉玻璃瓦。

五、彩繪玻璃以改良式的東方隔扇窗來詮釋

教堂內部的傳統彩繪玻璃,轉化成改良式的紅黑色系東方隔扇窗,並且巧妙運用中殿的主要空間與側殿的高度差,引進太陽光,造就明亮清爽的崇拜空間,也使桁架屋頂天花板頓時輕巧許多。

圖/中殿與側殿的高度差,引入天光。(王赭先生提供)

圖/中殿與側殿的高度差,引入天光。(王赭先生提供)

圖/紅黑色系東方隔扇窗。

圖/紅黑色系東方隔扇窗。

六、中殿形制與管風琴的崇拜空間定調

就崇拜空間形制而言,臺神禮拜堂是十足的巴西利卡式長方形崇拜空間,中殿也清楚、明確地配置在長軸的主空間上;二樓的管風琴位置也延續此一軸線,直通另一端點的祭壇十字架,共同為基督教堂中軸空間定調。這座管風琴是由美國密蘇里州的Kilgen & Son 公司在1895 年製造,原為美國孟菲斯第一長老教會所有,經由美國長老教會宣教師施麥哲(Rev. Smathers)引介,於1977 年運來臺灣,1978 年於臺灣神學院校慶時正式啟用,在當時幾乎是首屈一指的教會樂器10。形式上原屬木構造的東方建築,因混凝土構造的使用,讓壁頂無斜支撐更顯得空曠。管風琴可以毫無遮掩地架座在挑空的第二層,音樂便能在這個空間中悠揚回響。

圖/祭壇十字架。(王赭先生提供)

圖/祭壇十字架。(王赭先生提供)

圖/中殿壁頂弧形樑。(王赭先生提供)

圖/中殿壁頂弧形樑。(王赭先生提供)

建築規模

教堂長度約25 公尺、中殿寬度約14 公尺、側廊道約2 公尺寬,總長度加上祭壇約30 公尺,總寬度約18 公尺。標準巴西利卡 教堂的長方形平面配置。特色是採用本地灰色崗石、綠釉琉璃瓦和紅色圓柱,企圖將傳統建築的色彩和材料,運用在教堂神聖空間的塑造上。

林慶豐建築師

生於1913 年,是一位虔誠的基督徒,非常熱衷於教會建造的工作,所以教會的作品特別多,例如:臺南神學院頌音堂、花蓮玉山神學院、臺北基督教青年會館、雙連教會大樓等。二十四歲時,林慶豐前往日本早稻田大學工學部攻讀建築學,1988 年榮獲日本建築學會贈予名譽會員。(參考臺灣神學院官方網站)

陳敬輝老師

陳敬輝老師原本姓郭,從小過繼給基督教家庭,養母為英國傳教士馬偕博士之女。自幼稚園就寄讀在日本京都,進入京都美術工藝學校和京都市立繪畫專門學校;1930 年返回故鄉淡水,參與建築設計和壁畫創作。1966 年落成的淡江中學大禮堂外觀設計和禮堂內的兩幅壁畫,皆為老師之遺作。陳敬輝老師在臺灣神學院禮堂興建時擔任藝術指導,專司美學等裝置藝術。(參考臺灣神學院官方網站)

臺灣神學院禮拜堂基本資料

位置:臺北市陽明山仰德大道二段2 巷20 號/嶺頭站

座標:25°06′04.6〃N,121°32′26.2〃E

建築師:林慶豐、陳敬輝、胡明德

所屬教派:臺灣長老會 本文節錄自:《遇見亞洲12座教堂:建築師帶你閱讀神聖空間》一書,王裕華、蔡清徽著,時報出版。

本文節錄自:《遇見亞洲12座教堂:建築師帶你閱讀神聖空間》一書,王裕華、蔡清徽著,時報出版。