略知日本歷史的人都知道,日本的天皇是「「萬代一系」,血統一脈相傳到現在,也就是說,日本是一個沒有經過改朝換代的國家。正因為沒有經過革命與翻覆,很多風俗習慣、文化技藝,都被完整的保存下來,這一集我就要向大家介紹,每年二月初,京都有趣的「節分」習俗。

節分是什麼?陰曆中把四季開始的那天分別稱為立春、立夏、立秋、立冬,而承襲中國曆法的日本,將立春、立夏、立秋、立冬的前一天稱為節分,顧名思義就是區分開四季的日子,所以節分在一年中共有四次。

其中日本最重視的是立春前一天的節分,通常提到節分,指的就是這一天,當天會舉行一些傳統的儀式,尤其在京都,節分的氣氛特別濃烈。

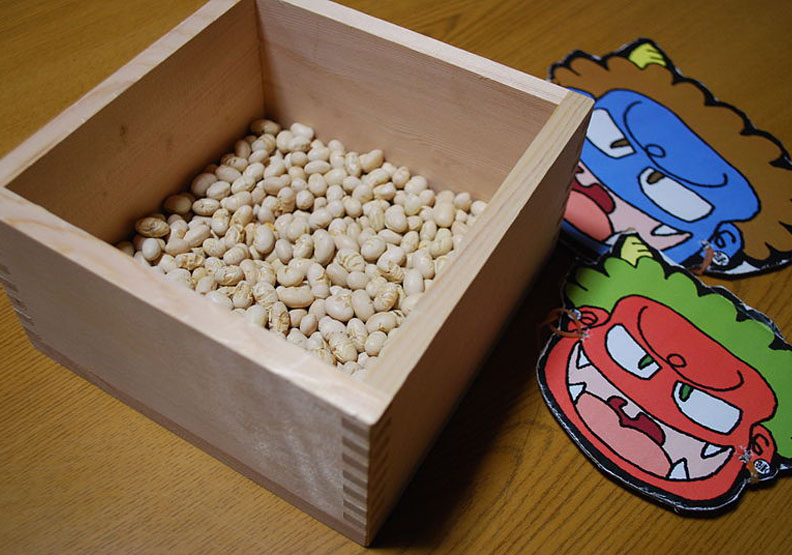

自古相傳,季節變換的時候會生邪氣,要特別防範以免生病。京都只要快到2月立春的節分前,路上就可以看到有人賣「福豆」,京都人幾乎都會幫全家老少帶上幾包。你問我滋味如何?坦白說這種炒過的大豆,只有聞起來有種炒過的豆子香,但沒有調味,吃起來沒什麼味道,因為這不只是拿來吃的,還要拿來撒。

節分這天,傳統上是用炒豆驅鬼的日子,家家戶戶要拿著這種豆子從屋裡向外撒,一邊撒還要一邊口中念念有詞地說:「鬼在外、福在內(おにはそと ふくはうち)」,據說這項習俗最早是從唐朝傳入日本的。

在這裡特別要說明白,日文裡的「鬼」,說的不是人死後的靈魂,而是為禍人間的妖怪,或是人因為恨意造成人格扭曲成為鬼。所以鬼是活著的怪物,像童話故事中的桃太郎,就是跟狗、猴子、雉雞組隊去打鬼。至於人死之後,日文是叫做「幽靈」。

那麼為什麼要用豆子呢?因為豆子是種子,種子因為要傳宗接代、發芽成長,所以裡面蘊含了強大的能量。再來豆子在日文念做MAME(まめ),MA的發音跟魔鬼的魔相同、ME的發音跟消滅的滅相同,也就是「魔滅」、滅掉魔物。

不過我相信西元706年,文武天皇第一次在皇宮中仿效大唐用豆子驅魔,舉行這項儀式的時候,應該是因為豆子代表了正能量,而不是諧音的緣故。

這天特別是家裡有小孩子的京都人家,幾乎都要來一場熱熱鬧鬧的撒豆驅鬼儀式,所以過節前京都街上很容易買到鬼的面具,讓一位成人戴著面具扮演鬼,小家庭這角色就讓爸爸來演,小朋友向鬼拋撒豆子,然後鬼落荒而逃。

之前我說過,這豆子也是要吃的。是的,習俗上你今年幾歲,吃下同樣顆數的豆子,就可以延年益壽、百病不侵。也有一說要多吃一顆,算的是舊曆歲數。

其實這項撒豆驅鬼儀式,不只是在家裡舉行,京都最有趣的是,很多神社寺廟在節分當天舉行的「節分祭」或是「節分會」。像是京都東區的八坂神社、須賀神社、聖護院、吉田神社、地主神社、平安神宮、六波羅蜜寺、法住寺、日向大神宮、智積院;京都中區的壬生寺、北野天滿宮、千本釋迦堂、廬山寺、誓願寺、護王神社、下鴨神社、引接寺;京都西區的松尾大社、天龍寺、平岡八幡宮;京都南區的伏見稻荷大社、藤森神社,石清水八幡宮;京都北區的鞍馬寺、狸谷山不動院,都會舉行,只是形式與大小規模各不不同,有些神社寺院可以看到裝扮很考究的鬼,特別有趣。

有興趣的人,我推薦這天到廬山寺看熱鬧。廬山寺的開山法師元三大師良源,是平安時代的高僧,也是中興比叡山的宗主、第18代天台座主。傳說他是觀音菩薩轉世,有特異功能,降魔的事跡頗多,讓他得到角大師,或是豆大師的稱號。這豆大師就是剛才解釋過,日文發音有魔滅的意思,讚譽他法力高強。

廬山寺得到他的真傳,在節分時舉行的節分會追儺(ㄋㄨㄛˊ)、鬼法樂,在京都享有盛名,當天特別將他使用過的降魔法器放在會場,也公開平時見不到的密佛。

廬山寺的節分會是京都人的重要活動,儀式在下午舉行,中午過後寺院就開始湧入人潮。被稱為「鬼舞」的正式儀式在下午3點開始,開始前約一小時,寺裡先坐著一隻膚色的鬼王,為前來排隊朝拜的民眾加持除厄。

等到下午三點儀式開始,寺內走出拿著寶劍和火把的赤鬼、拿著大斧頭的綠鬼、拿著大鎚子的黑鬼,分別代表毒害人心的貪嗔癡三種欲望。三鬼在本殿前架起的舞台上舞蹈,隨後穿著平安時代服裝的追儺師,會依照元三大師傳下的密法,向東西南北中五方拉弓射出破魔矢,然後捧出放在方形木盤上的廬山寺特製豆子來撒。

這種特製的豆子,是用炒過的黃豆外裹上糖,直徑約一公分,外型像放大的京平糖,有紅色的和白色的,名字叫做「蓬萊豆」。

撒豆驅鬼是整個活動的高潮,站在寺廟和舞台下的群眾都有經驗,這時很多人都拿著帽子或抖開包袱巾,來接寺方撒出的蓬萊豆。據說這廬山寺的蓬萊豆比起一般街上賣的豆子,法力不知道強了多少倍,吃了可以去邪氣、順利平安。

如果人擠人你接不到,當天廬山寺也賣一包包裝好的蓬萊豆,可以買回家吃了保平安。

廬山寺也是京都33觀音巡禮中的第32位觀音菩薩,我曾在《京都33祝福》這本書中介紹過,這裡也是寫出全世界第一部長篇小說的平安時代才女紫式部的故居。

節分當天除了撒豆驅鬼,有些住在老房子,重視傳統的京都人家,會在門框掛著一節帶葉子的樹枝,樹枝上插著一個魚頭,這種組合叫做(ひいらぎいわし)。

其中的樹叫做ひいらぎ,漢字寫做木字旁加上冬天的冬,魚頭的魚叫做いわし,漢字是魚字旁加上弱小的弱,這兩個字中文都沒有,就有邊念邊叫做柊鰯吧!這是從平安時代傳下的驅魔方式,因為這種樹有刺,這種魚非常臭,有刺又臭,讓鬼很怕,就不會到家裡來了。

節分這天還有個習俗,要面向著當年的吉方吃惠方卷(えほうまき)。我在京都念書的時候,大學裡的便利超商每逢一月就貼出海報,告訴大家今年的吉方是哪個方位,開放預訂惠方卷。這件事引起我的興趣後,發現不只在便利超商,京都的壽司店都可以預訂。

惠方卷是長條圓柱形的壽司,裡面包了象徵7福神的七種餡料,外面用紫菜捲起來。至於捲在裡面的7種餡料,則是看料理這惠方卷的是高檔餐廳還是便利超商而有高下。便宜的就用醃葫蘆瓜條、黃瓜條、玉子燒、蝦、蟹肉棒等普通食材;高貴的我吃過放鮭魚卵、螃蟹肉、鮪魚肚或是穴子這類高檔食材的。

圖/惠方卷。(圖片來源:維基百科)

圖/惠方卷。(圖片來源:維基百科)

在節分當天吃惠方卷,並非古時傳下的習俗,據說是近代的大阪商人,穿鑿附會了江戶時代花街柳巷的逸聞,搭上了平安時代就有的出門要向著吉方,才能帶來好運的說法,開始推廣立春的節分要對著當年的吉方吃惠方卷,可以讓這年開運的新習俗,現在在關西地區已經成為每年不可少的習慣了。

這一集介紹的節分有趣嗎?有興趣來一探究竟的人,請先上網查詢每年節分的陽曆日期,通常是2月3日,但還是先確認比較保險。

首圖來源:Wikimedia Commons