如果要你畫出旅行的形狀,你會怎麼畫?來回的直線?曲折離奇的扭曲線?還是四四方方的軌跡?

真正帶動生命力量的旅行,應該要是一個圓形:旅人從「家」的起點出發,經歷一連串遠離自我的旅程,與異域相遇、與他者相遇,然後再次回到「家」。但這個原點早已不是原來的原點,它因旅行而產生差異,岔出新的線條,反而變成下一場旅行的起點。

長期研究旅行文學的政大英語系教授胡錦媛說,旅行是一個無止境的漩渦狀。回歸點與出發點因為旅行產生的差異,可以說就是旅行的本質與真義所在。如果回歸點與出發點完全相同,那就是一場空虛的旅行。

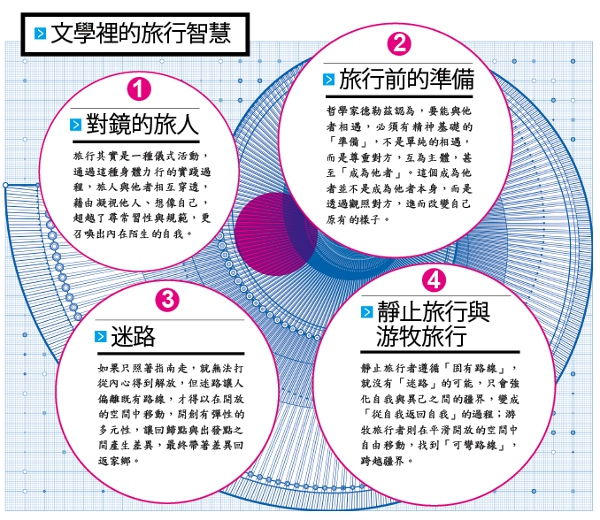

就像作家們總是看出日常瑣事的意義一樣,在文學作品中也產生了不同於一般意義的旅行,它不但不是想像中的「觀光」,也不是單純的「出走」,胡錦媛曾下過一個美好的解釋,就是「迷路」:

如果只照著指南走,預期著固定的行程,就無法打從內心得到解放,「迷路」卻能偏離既有路線;「迷路」讓人得以在開放的空間中移動,開創有彈性的「可彎路線」;「迷路」才能使回歸點與出發點之間產生「差異」,最終帶著「差異」回返家鄉。

胡錦媛認為「遠足出發、離開自己、迷路回家」是一個最佳的旅行方式,先要能離開自己,才可能探險,之後,帶著差異回家。只是「我」已不全然是原來的「我」;「家」也不必然是原初的「家」。

文學中的旅行,除了單純描寫旅行景色、異國風情,更多的是在不斷被詢問「你是誰?你從哪裡來?」中、在各種意想不到的相遇、在差異中看見真正的自己。胡錦媛用拉岡的「鏡像理論」解釋:所有嬰兒都是透過看見他人,才得以確立自己的存在,他者其實就是自我的一部分;如果旅行時能以這樣的心態看待相遇的陌生人,那麼我們就有機會再次認識自己、獲得前所未知的自我。

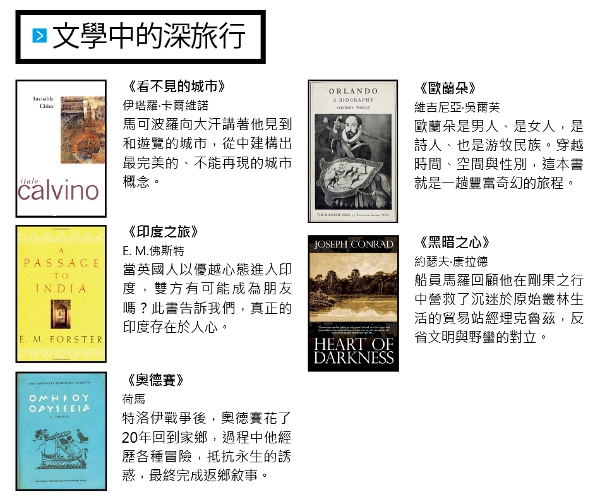

這也是為什麼康拉德的《黑暗之心》中,敘事者馬羅以一個文明人的身分前往黑暗的非洲大陸。但剛果之行的故事並不結束於主角克爾茲的死亡,而是寫馬羅回到家鄉後,反芻旅程中的體驗,做出對「文明與野蠻、理性與瘋狂、語言與沉默」的反省,成為一個「更具認知」的人,也是「家鄉─剛果」差異的總結。

佛斯特的《印度之旅》中,印度籍的阿濟斯醫生及英國籍的費爾汀先生必須在完成馬落巴洞穴之旅後,各自返鄉再重逢,才能評估洞穴之旅帶來的改變;又如吳爾芙的《歐蘭朵:一本傳記》,男性的英國人歐蘭朵在土耳其變性成女人,又隨吉普賽人流放多年,最後回到英國時,她成為了一個全新的人,並且完成了身為男性時未能完成的詩作〈橡樹:一首詩〉。

旅行帶來的改變究竟是什麼?我們要如何能創造屬於自己的「迷路」?又該如何才能真正的與他者相遇、進而從陌生的一切中找到自己的拼圖?

讓我們從《印度之旅》、《歐蘭朵:一本傳記》兩部經典作品來分析:

《印度之旅》

與他人相遇

剛抵達印度的英國女性阿黛拉一再宣稱她厭倦了觀光行程,她要看「真正的印度」。

我們常認為,要認識一個地方無非是透過旅行,用雙眼去記錄當地人事物,但《印度之旅》點出另一個可能,是我們必須透過與當地人的交流,才有可能看見真正的印度。也就是說,認識他者、與他者相遇,是認識異國文化的不二法門。

這部作品中,阿黛拉與未婚夫、婆婆同遊印度,她一心想認識當地生活。

在朋友介紹下,他們認識了一名善良的醫生阿濟斯,邀請他們深入未知的地區,然而就在這場馬落巴洞穴遊覽的旅程中,阿黛拉因洞穴回音受到驚嚇,而被誤以為遭到侵犯,英國殖民政府一口咬定是阿濟斯犯下的。醫生發現自己在英國政權底下百口莫辯,最後雖無罪釋放,卻也決定再也不跟英國人做朋友。

這是一個失敗的旅行,阿黛拉說的「想看真正的印度」,其實是一種殖民者的誤解,以為有一個本質性的印度可以給她觀看,但她卻打從心裡不願意喜歡印度人,這種抗拒心態導致整個旅行的失敗。

相反的,她的婆婆摩爾夫人卻真正的打開了「印度視野」,她成功的原因在於她願意放棄過去價值體系的羈絆,自在的在新時間、新空間中不斷與他者相遇,追尋生命新境界。

「旅行的準備很重要,這個準備不只是行李的準備,更是長期累積而來的心理準備,」胡錦媛說,旅行要不感到空虛,必須要放棄過往習慣的消費性旅遊,隨時準備好任何迎面而來的價值衝擊,就能在一次次的相遇、一次次的迷路中轉化。

《歐蘭朵:一本傳記》打破所有「定義」

歐蘭朵吾愛,你的名字叫做旅行!

吳爾芙在1928年創作的作品,內容以旅行為隱喻敘述歐蘭朵跨越時空、由男變女的過程。吳爾芙安排歐蘭朵「變成女人」的旅程,可以用3種不同的移動路線「固著路線、可彎路線、馳騁路線」來分析,並反映我們慣有的欲望、經驗、認知與思想,都可以藉由旅行完成轉化更新。

「固著路線」強調對立、區別,旅行前的歐蘭朵是個標準英國男性,他效法祖先揮劍、遠征殖民國,在性別與國家的機制裡,他無法移往外地、也無法與他者相遇;「可彎路線」則更加彈性、去除界線,當歐蘭朵遇見了神祕的俄羅斯公主莎夏時,發現了性別二元對立中的模糊地帶,他發現語言的失效、發現自己無法定義莎夏的任何特質。

到了「馳騁路線」時,則代表了自由無拘、突破二元對立的流變。這也是為什麼最後歐蘭朵變成女人,在家鄉英國重新了解了男性的自大、文明的固執;接著她發現自己變成語言口吃:「當他對她說餅乾的供應已經停止了,她回答說,黑種女人很誘人,不是嗎?」打破了我們慣有的語言使用方式。

歐蘭朵的流變不是從一個語言到另一種語言,從一個身分認同到另一個身分認同,而是由個別的「獨特性」所組成的「多樣性」,也象徵了不同的他者要能真正的互相理解,其實必須先打破固有路線的限制,奔馳在可彎路線與馳騁路線。