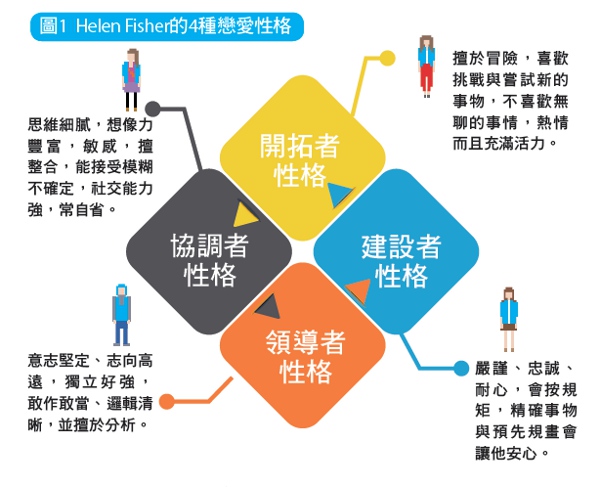

自從9月在雜誌上分享了Helen Fisher的戀愛類型性格測試(可以看圖1複習一下)之後,不少人寄信來問我:我是領導者,適合跟建設者在一起嗎?我發現我和另外一半都是開拓者,會不會很快就分手了?

單身者,你是哪一型?

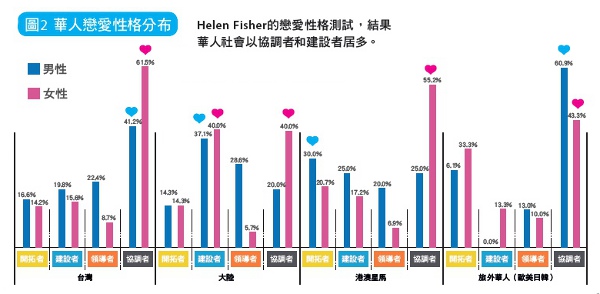

以前我都會按照理論,很快的回覆他們統計上的答案,不過由於Helen Fisher的資料主要是來自西方的國家,所以我在華人社群又再做了一次統計。除了《30》與我粉絲團的讀者、也和對岸的《談性說愛中文網》合作。我們蒐集了海峽兩岸的華人資料(包括旅居海外華人,如圖2),結果發現:

隨著歲月,我們漸漸變得「封閉」了:一般來說,年紀愈大的人,建設者特質(追求穩定、計畫、按部就班)愈高。雖然大多數人比較偏協調者(細膩、敏感、善解人意、容易感動),但是年紀愈大,這個特質會稍稍少些。這或許意味著,我們都走過了一段人生路,會開始希望不可控制的變化少一點,也比較不容易被打動。其實,大人並不是變得「麻痺」了,而是「只選擇對自己生活中重要的人」付出情感。畢竟看盡人情冷暖後你會發現,有時候其實不需要為一些「不會走進你生命深處」的人落淚或生氣。

大部分都有「核心」性格,兩岸三地的性格不同:有些人做完測驗會發現自己兩到三個性格分數都差不多高,但1457人中,僅8.4%同時有2~4個性格同分(如果你是這種情形,可能要看Fisher書中解釋)。

如果先暫時看那9成「單一性格」的人,你會發現不論是住在哪裡的華人,協調者幾乎都是最多的。此外,與國外研究一致,兩岸三地都是男性領導者居多,女性協調者居多。當然,不同地區的華人也有一些差異,例如大陸追求穩定的建設者也不少,旅居歐美日韓的華人則有敢追求冒險、創新的開拓者性格,協調者的分布也和其他地區有些不同。

我們會和誰在一起?

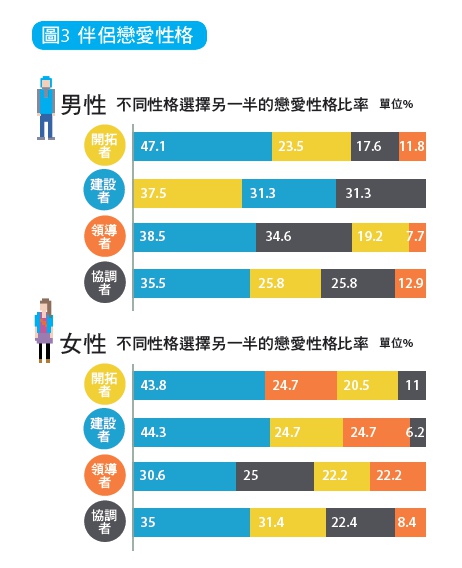

回到一開始的問題,哪一種人最受歡迎?又到底跟哪一種人在一起比較幸福呢?在另一項研究中,我們同樣從兩岸三地找了628位目前有穩定交往對象的參與者,請他們評估自己與伴侶的性格,並分析了其中84%的「單一性格」組合。

結果發現,不論男女、不論是否已婚,建設者永遠是最多人的選擇(圖3)。雖然在這筆資料當中,建設者是最受歡迎的,不過不同類型的人,往往也會吸引到不同的人:

1 開拓者與建設者:一般來說,開拓者與建設者通常會找和自己同一種性格的人在一起。

如果你的另外一半是開拓者,你的生活一定多采多姿,新鮮有趣,但有時候有可能會跟不上他喜新厭舊的步調。比較特別的是,Helen Fisher 原先的研究發現,開拓者通常會找開拓者在一起,但華人開拓者(至少在這筆資料中),有將近一半會找相對穩定的建設者,而且這樣的現象在婚姻關係當中更為明顯。或許在我們的世界裡,求新求變固然重要,但如果自己是一個捉摸不定的人,還是希望伴侶能夠「穩」一點。

建設者雖然讓人家有穩定、可靠的感覺,但有些時候因為喜歡規畫、不喜歡意外驚喜,也會讓「最後一秒鐘」類型的開拓者感到壓力。

和Helen Fisher 研究類似,有3~4 成建設者會找和自己戀愛性格相同的伴侶,1/3 左右的男性建設者會找協調者,但只有6.2%的女性建設者會這樣做。

2 領導者與協調者:國外的研究雖然發現,領導者與協調者的組合是一種常態,一個人喜歡主導,另一個順從協調,也就是大家想像中的那種「互補」。在我們的社會裡「男領導,女協調」是常見的組合,大約每3個男性領導者,就有一個的伴侶是協調者──但這樣的互補並不能保證任何幸福。

還有一個很有趣的現象是,你會發現不論是哪一種類型的男性,選擇女性領導者當伴侶的比率都是最低的。或許這也是為什麼,在華人的世界裡面「有想法的女強人」往往會終生單身。

整體來說,我們雖然很難從幾筆資料當中去窺見華人世界感情與婚姻究竟發生了什麼問題,但如果光從安穩顧家的建設者總是相對來說受歡迎、運籌帷幄的女性領導者總是相對少受青睞、婚後較少人選擇刺激新鮮冒險的開拓者等等結果來看,不難想像相較於西方人,我們對婚姻,可能有一些更不同的要求。

台灣人戀愛觀,要快樂也要「安」

「當你在這塊土地上多進行了一些研究、蒐集不同的資料之後,你會發現相對於西方人,我們對於快樂的定義除了『爽』之外,還多一個『安』。這個安,有時候是很微妙的,可能是穩定的關係、感受上的不虧欠、甚至是心境上的平靜。或許也是因為這樣,我們的婚姻雖然經常吵吵鬧鬧,卻還是有一種無法離開的羈絆。而其中的恩情往返、與原生家庭之間的關係,更難只用一個理論去說明完整。」

我記得有次參加研討會的時候,一位學者的這段話打入我心裡。不論是愛情婚姻,還沒踏進去的人總是抱持著許多的想像,但真的踏進去之後,才發現一段關係的好壞,很難在一開始就看出端倪,只能透過不斷的溝通和體諒,才能走出一段感情真正的滋味和模樣。

相愛容易、相處難?

我們可以從這將近4萬人的樣本中,窺見一些自然問題是,你可能常常在許多的文章或書籍當中看到溝通的方法,卻在衝突真正發生時,發現自己根本使用不出來,為什麼呢?

從弗洛伊德以後的許多心理學家都指出一件重要的事情:你小時候和父母相處的關係、你成長過程當中被忽視、被冷落、沒有被好好接住的情緒,會在往後你的人際關係當中,重複類似的劇本。如果你有一個支配欲望很強的父親(可能是個領導者),你可能也會找一個和父親個性很雷同的人,然後嘗試去證明自己可以不再受到強烈支配欲望的人的影響;如果小時候你在學校受了委屈,回到家裡面爸媽不但沒有安慰你,還會責怪你,當你和伴侶發生爭吵的時候,你也可能學會「先責怪,不安慰」的伎倆。而且,這些行為常常是在不知不覺當中被執行出來,也由於積習已久,要修改常要花很長的時間。

如果你發現,自己之所以一直以來都沒有辦法好好談一場戀愛,每次遇到衝突就有重複以往與父母相處的模式,那該怎麼辦?

測一測,你的情緒回應方式

萬事起頭難,不過從過往劇本中走出來的第一步,就是看見自己原生家庭的情緒哲學。試想一下,如果以下情境發生在你小時候,你的父母會怎麼回應你(如果父母回應方式不同,請選一個雙親中影響你最多的人)?

大舅因為車禍住院,你爸媽載你去醫院,發現並沒有大礙。你心想跟大舅又不熟,更沒辦法和朋友一起去聽五月天演唱會,所以非常生氣,氣到想要砸東西,結果你爸媽說......

A 你這麼生氣我不怪你,也許可以在演唱會結束之後打給朋友,問問看他們今天好玩嗎?

B 真的很可惜,我知道你很想要去那場演唱會。

C 只不過是一場演唱會嘛,有時候本來就會遇到其他不可抗力的事情。

D 你看看你說的是什麼話!如果你大舅知道你把一場演唱會看得比他還重要,他會怎麼想?

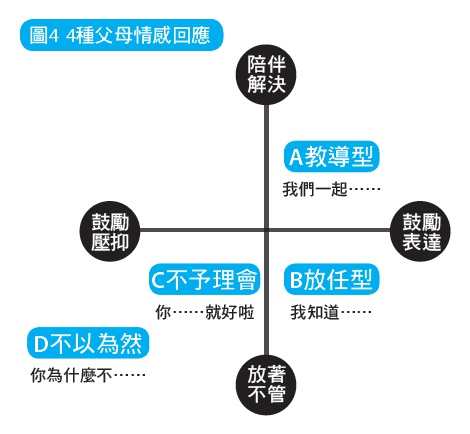

根據婚姻心理學家John Gottman的研究,父母對你情緒需求的回應,依照「鼓勵表達與否」與「是否陪伴解決」等可分為4種風格(圖4),你可以看看上面情境中你爸媽的回應為何,並依序對照你父母的應對方式,找到他們的情緒回應風格(因篇幅限制,這裡僅整理其中一題代表,有興趣可以參閱著作《關係療癒:建立良好家庭,友誼,情感五步驟》)。

4種情緒回應風格

A 教導型:當你遇到困難時,爸媽通常會讓你表達自己的情緒,並會說:「我們一起......」、「要不要來想想看......」陪你一起經歷情緒、解決問題。

B 放任型:小時候你爸媽對你的情緒反應通常是「那種感覺我也有過啦!」、「我知道你很氣......」等等,遇到一些事情自己搞不定、很難過的時候,你爸媽雖然會讓你表達自己的感覺、失落或憤怒,但不會陪你解決或面對。

C 不予理會型:「你就不要管他就好啦!」、「就說不要跟這種人玩嘛......」這是你爸媽常說的話,當你說出自己在學校、同學間遇到的事情講出來時,他不但不鼓勵你把感受說出來,也不願意和你一起解決。

D 不以為然型:「為什麼你不去做功課呢?整天想這些會考好嗎?」、「真不知道怎麼會生出你這麼愛哭的小孩!」這類型的父母比「不予理會」型的人更負面,在忽視之外還會貶低、責罵你。

一般來說,在教導型家庭中長大的孩子,也比較能溫暖、體貼地回應伴侶的情緒需求;但如果你是在放任型的家庭中長大,當伴侶難過或生氣的時候,你可能在成長過程中從未被「教會」過如何陪伴,所以你常常會「不知所措」;如果你的父母是不予理會型,當伴侶說出自己的難過時,你可能會想要他「不要再說了」,因為你既不想他表達,也無法幫他處理;最後,如果你童年充滿被責怪的經驗,爸媽是不以為然型,你也可能將他們對待你的方式,拿去對待你的另一半。

找一個能成長和改變的人

我們往往在不知不覺中,重複地拿自己習慣的方式(而且經常是和父母相處時的方式)去和伴侶相處。覺察自己的「強迫性重複」(Repetition Compulsion)並不是一件容易的事,但卻是對你、也是對伴侶來說最重要的事。

因此,不論你發現自己是哪一種戀愛性格,我想最重要的並不是去找一個「最適合你」的人,而是找一個能不斷覺察自己、覺察關係的人。當你們終於能停下來,在每一次的情緒和衝突中看見自己是如何將過往對父母的憤怒、失落投射在對方身上的時候,你也可以看見這段關係更多,前所未見的動力與契機。