在大都市討生活,年輕人都有這樣的煩惱:薪水那麼少,房租那麼高,租來的房子卻那麼小。每天,困在3坪、5坪的小空間裡,房子只是過夜的地方,早已沒有一點「家」的感覺。

試試這種新型態的未來住宅?只要200平方公尺,床鋪、餐桌、座椅,全都能收進神奇的櫥櫃裡。

這房雖小,卻五臟俱全,臥房、客廳和餐廳一應俱全,想睡覺時,床從天而降;想洗澡,變換一下浴室就出現,甚至晚上想開party,收起天花板床,調整櫥櫃燈光,馬上開起派對。

這是MIT 「Changing Places」團隊為全球年輕人設計的「CityHome」,他們把200平方公尺的房間變成3倍大,讓蝸居族有獨立的棲身之地,卻有完整家的功能。

現代化讓全球更城市化,目前全球都市人口占總人數的50%,卻消耗掉75%的能源、製造80%的二氧化碳。城市變得又熱、又擠、又匱乏。

中國、印度、巴西……愈來愈多國家,產生一、二、三級城市,繁榮、便利,充滿工作機會的都市,吸引了無數年輕人移居。以中國為例,2030年以前,全中國有3億人口將會從鄉村轉移到都會。

不過,城市的基礎建設趕不上人口擴張的速度,汙染、疾病、交通壅塞、糧食和居住空間不足等問題,都因為人潮湧入而逐一浮現。

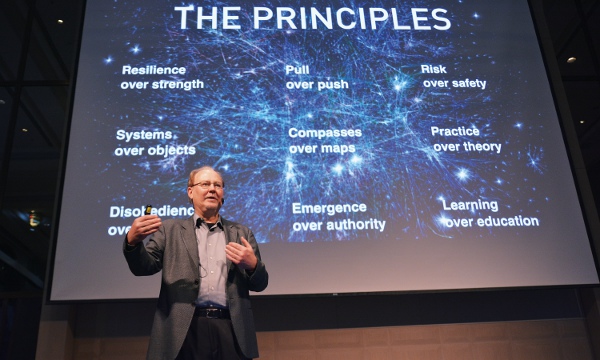

美國MIT媒體實驗室教授肯.勞森(Kent Larson)在《30》舉辦的「30青年創新實驗室」上帶來了好消息:無殼蟻居讓許多全球青年在都會區無立身之地,不確定性很容易挫傷志氣,因此MIT組成了「Changing Places」團隊,設計出快樂現代的小鳥居「CityHome」,並用高科技解決都市問題的智慧裝置。他們要從糧食、居住和交通下手,改善城市之惡,讓都市生活變得更美好。

智慧型家具,小坪數也能過大日子

台灣有「無殼蝸牛」,中國有「蟻族」和「蝸居族」。不管是蝸牛或螞蟻,指的都是在寸土寸金的城市裡買不起房、只能棲身在狹小的租屋處,生活品質極度低落的年輕人們。在經濟高度發達,青貧現象卻日益嚴重的香港,甚至出現了床位在廁所之上的「?房」,和外觀如同鐵籠的「籠屋」。

Larson和他的研究團隊設計出極大化空間綜效的未來住宅「CityHome」,把200平方公尺的房間變成3倍大。

在「Changing Places」團隊的想像中,未來城市的單身住宅是這樣的:房間裡只要有一間浴

室、一張沙發和一個結合流理台、瓦斯爐和多個夾層的智慧型櫥櫃。早上起床,把床鋪收進櫥櫃裡,拉出長桌吃早餐。晚上朋友來訪,櫥櫃的夾層可以拿來當靠背椅。如果想來點派對氣氛,就下載燈光調整App,櫥櫃上的燈管會瞬間散發出七彩的霓虹光芒。

換個場景,如果是一家三口的小家庭,只要善用「機器牆」,就能在小坪數的空間裡創造不同功能的隔間。機器牆結合了收納和移動的功能,原本的空間配置如果是一房一廳,只要移動一下機器牆隔間,把桌子都收進牆裡,餐廳和書房就能立刻變成寬敞的運動空間。晚間有客人留宿,就把機器牆移到房間中央,從牆上拖曳出床鋪,就變成一間主臥和一間有好幾張床的客房。

當然,為了安全考量,所有機器牆上都裝有小電池閥以及感應器,確保它們可以自動移動到指定位置,但不會撞到人或其他物品而發生意外。機器牆神奇的收納功能,讓屋主可以在不擴建房屋的前提下,創造至少2倍大的空間。

Larson強調,解決城市居住問題的並不是智慧型住宅,而是在既有的一般住宅內,增加多功能的智慧型家具,讓使用者可以根據自己的需求調整利用。如此一來,「小空間也能過大生活」。

摺疊式汽車,都市交通不堵塞

通勤時間的塞車和找不到停車位,大概是每個上班族都有過的噩夢。交通堵塞問題在新興都市尤其嚴重,例如在孟加拉的首都達卡,早上的塞車可以長達數個小時。

針對這個問題,「Changing Places」團隊所提出的解方是:把車子摺起來。

這款可摺疊的2人座小型車名為「Hiriko」,摺疊後的體積為傳統汽車的1/3。從外觀上來看,Hiriko沒有引擎、排檔等配備,只有簡單的車體和輪胎。至於驅動馬達、駕駛馬達和煞車等汽車必備的裝置,則全數安裝在名為「機器輪」的輪胎上。

到達停車場後,安裝了自動化程式的Hiriko會駛向指定地點,把車身摺疊起來後停車、充電。

和機器牆一樣,Hiriko也裝有感應器,偵測到來車或行人時會停止並自動播音,避免發生交通事故。

目前Hiriko的概念車已在歐盟總部正式發表,MIT媒體實驗室正在研擬可行的商業模式,期望能將Hiriko推上市場,成為都市人代步的交通工具。

農業實驗室,餵飽所有人

人口增長過快,糧食危機自然隨之而來。未來15年內,全球都市人口每10個就有6個可能無法獲得充分的食物。為了填飽都市人的肚子,Larson和他的團隊成員捨棄傳統農業,發展高生產效率的都市農場。

在都市農場的實驗室裡,我們可以看見蔬菜不是長在土裡,而是一株株的在塑膠杯裡扎根,在玻璃罩下生長。實驗室的人員用LED燈取代陽光,以「水耕」或「氣耕」的方式栽培作物。

藉由控制光線、溫度、濕度,以及營養液中的二氧化碳和酸鹼值等參數條件,實驗人員得以精確掌握作物的生長狀況和營養組成。據統計資料顯示,這種新型態的農業可以省下60%的肥料和90%的水,達到耗能極小化,但營養價值極大化的效果。

為了讓更多城市可以採用這套農作栽培法,「Changing Places」團隊也架設了OpenAG開放資料系統,公布實驗室的農作栽培數據,讓各地的使用者都能自行調整、升級,設定獨一無二的「氣候食譜」,種出自己喜歡的農產味道。

擴增實境模擬,城市規畫好容易

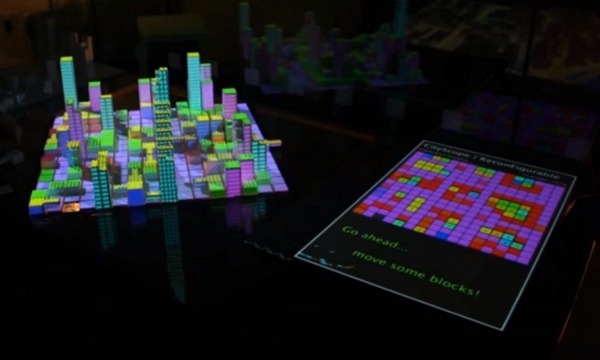

走進Larson的實驗室,你可以看到學生們在一塊白色的板子上,隨手移動不同顏色的小房子積木。藍色積木代表住宅,紅色積木代表工作場所。

他們可不是在玩樂高,而是在操作一套名為「CityScope」的都市模擬系統,結合了樂高積木和MIT所研發的擴增實境技術,可以在實驗室裡再現真實都市的運作狀況。

CityScope的操作方式非常簡單,卻可以準確模擬真實城市的運作狀況。每放下一塊代表住宅或工作場所的積木,系統就會根據現實數據算出這座城市的人口、工作機會、勞動力,以及人們從居住地移動到工作地點可步行的路徑數、需轉乘交通工具的次數等。

藉由這套系統,主事者可以測試不同規畫對城市所造成的潛在影響。例如改變公車的通行路線,會不會影響到人們的通勤動線?或者,增加一項新的大眾運輸,可以為其他地區的人創造多少就業機會?

除了交通動線以外,CityScope的擴增實境技術還可以顯示日照、風力強度、能源消耗量等環境資料。即使是不具專業背景的一般人,也可以用這套系統做社區規畫,就像玩樂高一樣,有趣又簡單。

科技始終來自人性。從最個人層次的飲食和居住問題,到宏觀的都市計畫,Kent Larson和MIT「Changing Places」的團隊向我們展示的不只是當代科技的無限可能,更是改寫都市未來的雄心壯志。