你看《控制》了嗎?這部最近正夯的電影,表面上描述老公找尋失蹤老婆的故事,其實深入講述親密關係的黑暗面,讓不少人出了電影院開始反省自己的另一半,甚至還有人說千萬別跟最愛的他/她一起去看。

朋友Candy 在看完《控制》之後,想起了前男友:「離開之前,丟下一句『最好搞清楚自己在想什麼』就消失了。我一開始很難過,一直在想自己是不是做錯了什麼?後來才猛然想起來,這只是他慣用的招數和陷阱,當他感覺到一些不安的時候,就會把恐懼與憤怒丟出來,讓我來承擔。可是,我再也不想這樣下去了。」

和Candy一起走回去的路上,我們一直在想兩個問題:電影中的女主角愛咪,為什麼可以這麼冷血地陷害丈夫?如果伴侶是恐怖情人,有沒有可能早一步先知道?

愛咪相當可能是邊緣型、自戀型與戲劇型三種人格違常(Personality disorders)的組合。

心理師毛毛兔說。片中愛咪用巧妙而高超的設計、安排與布局,讓丈夫步入百口莫辯、眾矢之的與進退維谷的困境之中。在作品發表會當中,愛咪極度需要鎂光燈聚焦與伴侶的崇拜,為達目的不擇手段,並缺乏同理心(自戀型),用自殺、性、或身體魅力來蠱惑操控伴侶(戲劇化型),以及伴隨多疑、情緒不穩非常怕被遺棄(邊緣性),這些都相當符合戲劇情感型的特徵。為什麼他們可以不擇手段?或許她的控制傾向背後,藏著幾個祕密。

自戀,其實來自於巨大的自卑

愛咪的老公尼克和她一起在發表會上走過作品長廊,書中的小女孩「神奇的愛咪」所做的事情(養寵物、參加球隊等等),其實都是愛咪的「未竟之事」。在這個浮誇的作家外殼下,其實她也有其他困境,但她都以「光鮮亮麗」來掩蓋暗濤洶湧。

為什麼她要這麼做?心理學家認為,自戀型的人之所以極度需要他人的關注,是因為他們從小被對待得「太好或太壞」。

一種情況是,自幼被家人與同儕排斥,他們必須要不斷證明自己是有價值的、不需要親密關係也可以好好活下去的,並且用「誇大的自我」取代「現實的自我」,透過自我膨脹,獲得支配和控制感。

暴怒與崩潰的背後,其實是怕被拋棄

婚姻的不順遂、尼克的出軌,讓愛咪漸漸發現,這段關係並沒有想像中的那麼完美,可是自戀的她怎麼能接受自己無缺的婚姻有坎坷?於是,她開始一連串報復行動。

「我為了你殺了我自己,我還不夠愛你嗎?」愛咪說,但不久前她才用美工刀殺了前男友。事實上,邊緣型的人真正的目的並不是傷害自己或別人,而是透過這些方式來「留住」對方,因為「遺棄」在他們心目中比死亡還可怕,他們擔心無止境的空虛、寂寞會攫住他們。

心理學家Paul T. Mason與Randi Kreger指出,與邊緣型的人相處最困難的地方是,他們常常前一天覺得你超棒、超愛你,但隔天又恨你入骨、想殺掉你。當他們想要的東西沒有獲得滿足,就會立刻變天,可是事後又會很懊悔、軟化、乞求,試圖與你重建連結,經常在愛恨之間擺盪不定。

依賴,其實只是想索回關愛

愛咪上演失蹤記、在測謊器前唱作俱佳,聲淚俱下地博得探員同情,讓他們幾乎忘了這個案子還有許多不合理的地方,而用同情、悲憫的語氣要她好好休息。後來愛咪接受電視採訪時,她也試圖塑造出「雖然很艱難,但我們總算一步一步攜手走過來。」的假象,尼克也只能和她一起逢場作戲。從寫書、失蹤到上節目,愛咪一直需要「觀眾」。

戲劇化型的人如其名,但這些依賴與做作,其實都只是一種索愛的手段。過去被忽略或被雙親嚴格管控的經驗,使他們學習到一件事情:如果要獲得關愛,就是把自己弄得楚楚可憐,並且表現出無法照顧自己的樣子。這樣,大家就會關心自己,一直陪伴不會離開。

3種毒性關係

這些人格違常雖然可怕,在日常生活中並不多見,拿最常被診斷出來的邊緣性人格(或反社會人格)來說,大約25~30個人當中才會有1個。所以,我們真正該覺察的不是這些人,而是自己是否處於一段「毒性關係」(toxic relationship)之中。有些情人雖然未達上述三種人格違常的症狀,不過在關係中的依賴和控制所造成的壓力,卻不亞於他們。

1. 相互依存的關係

「 他說,我的出現完整了他的生命,但這句話像是詛咒。我們的戀愛是24小時的,他的不安幾乎占據了我們所有呼吸的空氣。但不知道為什麼,我就是離不開他。或許是他很迷人的身材,也或許,我就是一個『需要被人需要』的人吧。」

當一個人存在的意義完全仰賴對方的在乎與鼓勵時,關係就像懸崖上的馬匹,命在旦夕。如果他老是得靠你肯定才能看見自己的價值,如果你老是被對方的情緒勒索(Emotional Blackmail),他一句「我不管,你手機給我看」或「如果你信任我,為什麼不直接把皮包給我」,你就變得唯唯諾諾,不敢不從,那麼你很可能就被對方給勒索了。

2. 過度理想的謊言關係

「她說我變了,變得不再像以前一樣溫柔體貼。我一直都在扮演她的『100分男友』,撐得很辛苦,她總是質問我為什麼不能像她愛我一樣愛她?其實,我很想告訴她,那不是愛,是窒息。」

過度僵化的情人總是對愛情有一種「不切實際的期待」,他們的另一半也因為恐懼期待落空之後的暴怒與爭吵,常常就「隱而不說」,久而久之,關係中處處是「禁忌話題」(taboo topic)與地雷,然後用「我沒有說謊,我只是沒有跟他說而已」來飲鴆止渴。

3. 不斷翻舊帳的敵意關係

有些情侶在吵架的時候會習慣翻舊帳,藉由「證明自己和以前不同」或「自己比較理智對方比較情緒化」等等來歸咎爭執的責任,每次不但不能解決問題,反而使戰火節節高升。婚姻心理學家Markman與Stanley點出一個關鍵是,其實我們的記憶會隨時間扭曲,並記得「對自己有利的部分」──這也就是為什麼,每次你翻舊帳都很難找到共識。

覺察關係,踩穩界線

我最常用的方式,是用「不代表」來跟自己說話。「她在你面前大吼、甩門離開,並不代表你有『義務』立刻去追她回來,然後耗上一整晚。你愛她,但不代表她可以老是用這種方式操控你的生活。」或是「他現在想要你去陪他,而且無法等待,因為他可能下一分鐘就會說自己在橋邊吹風。你擔心他,但不代表你要立刻滿足他的需求,因為下一次他就學會用這種方式召喚你」等等。

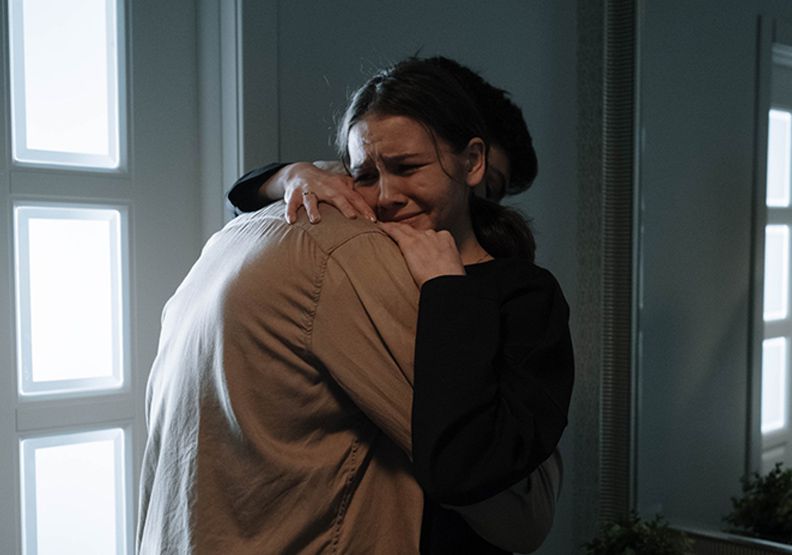

所有糟糕的關係,都會讓你受傷。但學會在一段受盡折磨的『毒性關係』裡放手,不是一種失去,而是一種獲得和解脫。

作家Marc Cherno曾在他的文章中這樣說。如果你用盡其極,卻還是感到無力,別忘了尋求心理師協助,甚至「放下」也是一種選擇。因為你永遠值得過──不害怕的生活。