人生是一連串的嘗試、覺悟、修正,然後認清自己的優勢與缺點,決定方向再出發。30歲左右的年輕人正在經歷這一階段:有掙扎、有歡笑。一個有助於樹立人生正確方向的經驗是:辨清「價格」與「價值」。

對的位置與高的層次

四十年來,我之所以投入傳播進步觀念,即是初到美國做研究生時,接觸到前所不懂的西方思潮與觀念,好像茅塞頓開,百般興奮。我就決心要把這些觀念,推廣到一個正在力爭上游的台灣社會。因此我不斷地說:思潮與觀念可以改變人生,可以改變國家的走向,可以改變歷史的軌跡。這些觀念大如市場經濟與共產主義之間的拔河,小如財富與捐獻之間的取捨。

每次回到威州我執教了三十多年的學校,總能聽到退休教授與校友捐獻給學校的故事。一位我認識二十多年的英語系教授剛去世,遺囑中他把節省下來的所有財產全部捐獻給學校,指定要「提倡英語寫作,使下一代的年輕人不要在網路時代忘卻能寫出graceful English。」他就是一位具有「價值之人」(Man of Value)。

我們社會中的一個病態是:太多的人,對價格太計較,對價值太忽視;另有一些清高的人,對價格漠視,對價值重視。這兩種極端的人,前者是走向庸俗,後者則變得憤世嫉俗。現代人從年輕時代開始,就要學習在兩個極端中取得平衡──要把「價格」放在「對」的位置,更要把「價值」放在「高」的層次。

在市場經濟中,價格(price)通常由供給與需要決定;價值(value)則反映主觀的判斷、社會的流行、個人的文化素養與教養。對我這個消費者來說,從不買名牌,因為價格太高;但從不敢忽視「知識」與「學習」,因為充滿了價值。

終身學習的價值

觀察當前台灣社會百態,就不免令人擔心。試看首長宴請民意代表,企業界宴請首長時,花費動輒數萬,毫不吝嗇。但是要動用一些款項為同仁買書,則百般猶豫。為了個人私利,再昂貴的價格也變得有價值;為同仁福利,再合理的價格也缺少價值。我們常聽到首長們勤於打高爾夫,但很少聽到哪位首長或哪位企業領袖能以身作則,勤於學習,也勤於讀書。

對一般力求上進的人來說──尤其年輕人,透過終身學習來追求知識,是一條最可靠的路──不需關說,不需求情。

每次與年輕朋友談到做學問的道理時,我最喜歡強調的就是:不能急功近利。坊間有速食麵、隨身包,但做學問是沒有捷徑的。做學問,要打好根基,要靜得下心,要耐得住氣,要走長的路,也要耐得住孤單。

現在的社會有太多的聲色娛樂在與「讀書」競爭,即使愛讀書的人,也在求快,求簡。因此,才會有書以「一分鐘」的管理與「一句話」的啟示來號召。對真正想讀書做學問的人,要記得:讀書是不能打折扣的。

可惜的是:年輕人在手機、娛樂、服裝等方面的花費,常常不太計較價格,但在購買知識時,則對價格的高低特別在意。名牌店似乎不常打折扣,卻常常供不應求;書店要賣書,則非打折扣不可;即使打折扣,也難見人潮。對不該計較的價格計較,正暴露出自己的淺薄;對不該輕視的價值不輕視,才會顯示自己的成熟。文明社會的病態就是淺薄者太多,成熟者太少。

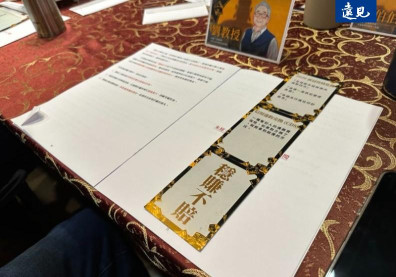

在一個競爭劇烈的多元化社會,面對貪婪與混濁的世風,我們要保持讀書人的骨氣。讀書人所要全力追求的是帶動社會進步的知識。我們寧可做高「價值」的囚犯,也不做高「價格」的奴隸;我們會發狂似地去學習,但不會發狂似地想發財。我多麼嚮往有一天台灣社會中大多數人兼有經濟人的理念、社會人的胸懷、文化人的氣質與科技人的創新。

幾年前在北京,那邊文化界的朋友慨嘆做出版人的淒涼。一位主編說:「這邊流行這麼一句話來形容暴發戶──『我窮得只剩下錢』。」

也許有一天,當「價格」不再主宰一切時,當「價值」得到應有的尊敬時,我們會聽到另一種聲音:「我忙得在學習!」