對於體質不健全,法治觀念尚未成熟的台灣社會,「亂世用重典」的特效藥──鞭刑、去勢等,究竟是真能殺死病原,抑或反撲原本就孱弱的病體……

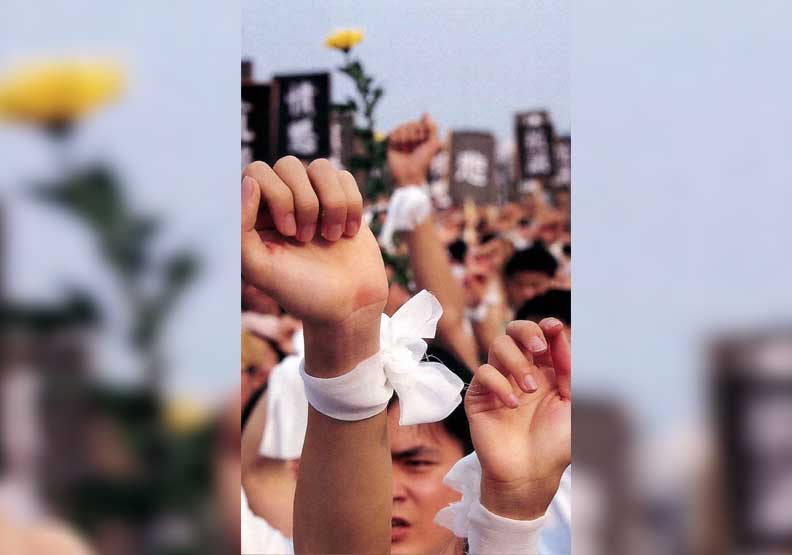

一樁白曉燕命案,引爆出積壓許久的民眾怒氣,接連的五0四、五一八大遊行,不分老少的遊行隊伍中一雙雙緊握的拳頭、高舉著「認錯」、「請下台」標語,宣洩的是人民對政府無能保護己身的憤怒及對正義的渴求。

諷刺的是,民眾卻同時看到另一種「保護太過」的示範;嘉義縣議長蕭登標因「治平專案」遭通緝,但是因為「民意代表除現行犯外,在開議期間不得逕行逮捕」的規定,在警方動員兩萬人次警力從嘉義到台北貼身式的跟監四十九天之後,在議會休會前夕,這位通緝犯議長在重重警力包圍下「憑空」從自宅消失。

白曉燕與蕭登標案,兩個情況不同、看似毫不相干的案件,也許正如政府首長所言「都是個案」,但是在短短的時間內相繼發生,無形中卻讓民眾對於法律的感覺認知,亦即所謂的「法感」,產生錯亂──法律對於無辜者(不論是被害人、被害人家屬及受害人家屬)無能保護,對真正的有罪咎者(包括撕票案的匪徒或是通緝犯議長)卻又束手無策。

活該誅九族?

民眾眼睜睜地看到具有議長身分的蕭登標,在雷厲風行的掃黑行動下,依舊宛如「大衛魔術」般來去自如,狠狠地嘲諷法律對有權勢者的無能為力。而對白案的憤怒,因為抓不到犯人怨氣找不到出口,只能「遷怒」涉案者的親友與家人。涉案者年邁雙親在警方「陪同」下,顫顫巍巍地在電視上一次又一次呼籲兒子投案,年幼子女則在「居家錄影帶」中毫無遮掩地曝光。甚至發生被害人家屬公然揭露年僅14歲的加害者家屬曾被強暴,使得這位小女生意圖尋死的插曲。

一位吳姓法官指出,在電視上說出和白曉燕案情根本無關的私事,純粹是「報復性的情緒發洩」,已經牽涉到公然毀謗,「可是整個司法體系、輿論和民眾竟然默許。」他寒心地表示,已經不能理解社會對公義法感的標準何在;「一個年紀比白曉燕還小,和白曉燕同樣無辜、同樣受到不當性侵犯傷害的國中女生到底做錯了什麼?是不是也要被凌虐致死,才是受害、才叫不幸?難道只因為她和嫌犯有姻親關係,所以14歲的小女生被強暴就是活該、就不值得同情?」

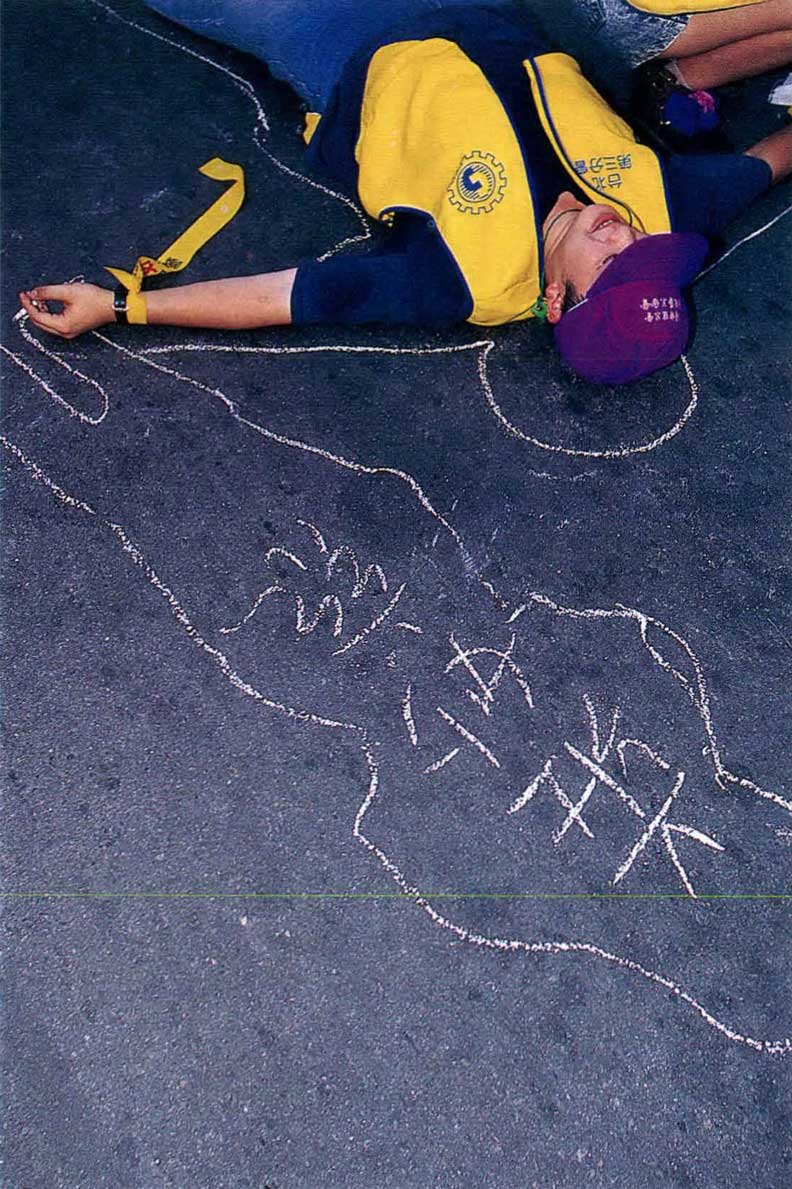

圖/民眾對正義的渴求不能及時得到滿足,對政府的失望與不信任感將會加深。黃明偉攝

圖/民眾對正義的渴求不能及時得到滿足,對政府的失望與不信任感將會加深。黃明偉攝

如果對照前一陣子日本學童遭砍頭事件偵破,查出涉案者是年僅14歲中學生,日本有兩家週刊不顧禁令刊出涉案少年照片,引發便利商店、書報攤拒絕陳列販賣的情況,更是令人感嘆。當時日本社會及法務省一致強烈譴責,這種違法行為不僅傷害到未成年之嫌疑人,「更牽連同屬無辜的加害者家屬。」

台大法律系教授陳志龍表示,中古時代法律是報復團體的法律,演變至今,慢慢建立了人並不是有血緣關係、家族關係就必須負起連帶責任。現代法律講究「個人責任」,整個法治社會是人類邁向理性化的結果。

因此,將個人行為責任獨立視之,是觀察一個國家法治化程度是否成熟的重要指標之一。可是台灣從小學教育就開始存在著「一人犯錯,全班受過」的經驗,一直延續到軍隊。「連坐法」、「誅九族」的原始觀念,在即將邁人21世紀的台灣社會依然盛行。

當白曉燕案表現出社會極度寬容(對受害者及家屬)與極度不寬容(對同樣無辜的加害者家屬)兩種極端矛盾的情緒,同時反映在一個事件上時,陳志龍認為這其實是一個警訊民眾的感覺還處在「原始」的情境下。民眾的「原始感」沒有經過適當的疏導釐清,可能會由恐懼感引發出報復心態。對法律的要求,可能會退化到「報復團體的法律」,甚至尋求「自力救濟」的途徑。

強凌弱的社會叢林

另一方面,執法機關對蕭登標的無能為力、則反映出法律實際的「遊戲規則」──法律之前並不是真正的人人平等;其他黑道「大哥」之所以會被關在綠島,不是因其罪行嚴重,只是因為他們「沒辦法」。這類對法律看似荒謬的想法,在現實上卻很容易被印證。每逢選舉許多官司纏身的候選人都會打出「當選沒事、落選被關」的訴求,而事後似乎也確是如此。

這種情形一再地發生只會讓民眾認為,法律考量的重點不是「法、理、情」,而是「權、術、錢」。蕭登標或白案的綁匪能逍遙法外,不是因為無辜,而是由於其權勢或「盜術」較高;而其他人的權益遭到侵害,也並不是因為其於法理有虧,而是因為本身的弱勢使然。

理當保護弱者的法律,在台灣的現實杜會中淪為強凌弱的叢林法則。人民的法感扭曲失衡,同情心變得有限而狹隘;認為如果對加害者無辜家屬的人權有所保障或同情,就會剝奪對受害者的保障。

這樣的心態,其實是源自對真正「厲害」的犯罪者的束手無策,以及在追求公理正義的過程產生挫敗所導致,才會發生同情心可以傷害14歲小女孩到意圖尋死的地步。職司獄政教化的法務部長甚至公開表示,不反對採用「鞭刑」。在一切講究「民氣可用」的台灣社會,開始尋求「特效藥」來改善治安,但是卻忽略了任何特效藥在殺死病原的同時,都不免會損及原本就屢弱的病體,抑或日後產生抗藥性的後遺症。

「人民對正義的渴求不能及時得到饜足,不僅對政府的失望感會加深,更嚴重的是,人性中不寬容的一面會在此時彰顯,會要求不計一切代價、程序恢復秩序。但是如果我們為了一時的便利與快意,屈從這樣的做法,最後傷害的將是我們亟欲維護的正義本身。」在民眾「亂世望治」的急切下,30年前美國一位大法官的這句警語,也許更值得台灣社會深思。