阿嬌姨的年紀大了,再兩年就可以退休,或者嚴格說起來,她其實已經可以退休了,只是沒到六十五歲,她還不想成為孩子的負擔,想靠自己的雙手多賺一點錢。

她的故事要從上一個工作講起。那時,她每天六點就從家裡出發,在家裡吃兩片吐司,再用塑膠袋包兩片,中間夾一些魚鬆,到署立醫院裡面開始工作。她的吐司中餐放在廁所裡面的掃具間,以一個鐵釘勾著,上面擺著一雙紅白色橡膠手套。鐵釘的正下方是漂白水和水桶。食物有一點淡淡的清潔藥水味。

這是她的空間,她負責一整棟樓的清潔和消毒。

每年,阿嬌姨會簽下自願離職的證明,接著去做身體檢查,那是她少數出現在署立醫院時不用工作的日子。

她在醫院的工作是週休一日,休的是週六或週日,而另一天則會有第二個「她」出現。偶爾她要請假的話,另一個「她」也會出現來撐起更多的工作量,起得更早,做得更累,所以請假的人要自掏腰包五百元給另一人,這是說好的條件。

這份工作的情況特殊,除了過年時可以選擇除夕或初一多休一天外,只有在簽下自願離職的隔天,她可以休一天假。阿嬌姨會在那一天抽血、驗尿,並且早早回家,煮一整桌的飯菜給兒子、媳婦和孫子吃。

她做了四年,即使這樣,她依舊失業了。

醫院每年都會重新發包。她一天工作十二個小時,從早上七點到晚上七點,每個月兩萬五千元。新得標的廠商看她年紀大了,要她退休,拿了自願離職單給她簽,然後要她:「等一下公司規定。」

在等待的時候,她依舊工作。有個針劑的瓶子破裂了,隔天她上班時還自掏腰包買了一支好的拖把,可以把地上的藥品清理得更乾淨。公司回報她的卻是要她接受一個月兩萬三千元,或者離開──阿嬌姨選擇了兩萬三。公司的人愣了一下後,要她再等等,沒幾分鐘後又打電話來告訴她:「我們已經請到人了。」

那天,她坐在醫院的椅子上哭。她再五天就滿六十歲了。

後來,阿嬌姨到了一所大學,負責整棟校舍的整理,待遇是兩萬三。清潔用的水管是她從家旁邊的五金行買來的,另外還有大小不同的垃圾袋也是她買的。這裡和醫院的差別是她將午餐改為掛在樓梯下的儲物間。而且,她跟兒子最近的工作地點很接近,校內的商學院大樓在做工程,她的兒子就在那個工地工作。

每年到了學期末,阿嬌姨會多一樣工作項目,就是將筆記本和書籍整理好,拿去回收,這些屬於多的收入,但也賺不到幾個錢。

這一年,公司一樣要她簽下自願離職書,做體檢後等待通知。這不是我第一次聽,也不是她第一次知道。這回她拒絕了,但是公司讓另一個員工代簽,阿嬌姨又失業了。公司表示:「一切合法。」

我知道再怎麼打抱不平也沒有用。即使勞資調解,即使有律師,能拿回來的大概也微不足道。等待勞資協商以及花在出席的時間,不如去幫忙打雜,即使工作再怎麼微不足道,也好過再被羞辱,或是去害到被迫代替簽名的那位同事。

阿嬌姨叫我不要在意,回家也不要再多想,她這點事不值得浪費我的時間。她說:「現在我已經不會因為這樣而失落了。」

我想著這句話:順應壓迫會是基層勞動者活下來最適合的方式?

看著她的照片,我隨手敲下鍵盤,發現自己連文字都理所當然地冷漠了起來。

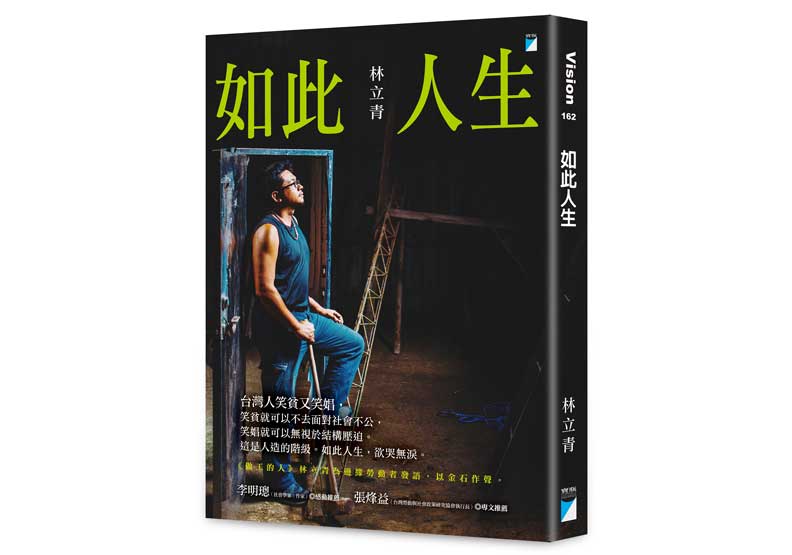

本文節錄自:《如此人生》一書,林立青、賴小路著,寶瓶文化出版。