出社會後,「錢」一直是我們很多人會關注的難題,不是因為市儈,反而是因為知道工作不容易,也因此更加務實。

在企業內訓時,也總是會有學生反應存不到錢,存不到錢是個事實,只是抱怨存不到錢無法解決問題,而是要找出存不到錢的原因,並且拆解出可以用自己的方法存到錢的步驟。

台塑集團創辦人,也被稱為台灣經營之神的王永慶先生曾經說過一句名言:「你賺的一塊錢不是你的一塊錢,你存的一塊錢才是你的一塊錢。」

但是如果希望儲蓄更多金錢,不只是開源跟節流,而是在理財觀念上要有根本的顛覆。

╱收入—儲蓄 = 支出

過去我們儲蓄的經驗可能是「收入—支出 = 儲蓄」,看起來沒問題,但是過往我們設定的儲蓄計畫,就常常因為這個觀念導致半 途而廢!為什麼呢?

我們如果用「收入—支出 = 儲蓄」這樣的公式來看,看似可以存下錢,但實際執行時,往往會發現突發性的支出太多,結果每個月儲蓄金額不固定,到最後儲蓄計畫不了了之,每個月依然是月光 族,我自己過往也有這樣的經歷。

這時候,需要一個觀念的翻轉,後來我調整成「收入—儲蓄=支出」這樣的觀念,發現對我自己來說收穫很大。

通常薪資收入會在月初領到,這時候請先透過自動轉帳,立刻把儲蓄金額轉帳到自己儲蓄帳戶當中,每個月先儲蓄一萬,一年累積起來就是十二萬。五年就是六十萬元。會發現離五年存款兩百萬元已經達成30%。

所以每個月先強迫自己儲蓄是非常重要的關鍵。這時候,有些人就會有以下抱怨:

「我薪水很低,每個月付完基本開銷就不太夠了,哪還有可能儲蓄?」

「這個社會沒有希望,幹嘛要存錢?每天過得開心比較重要!」。

我只是想談一個觀念:那就是人會老,年紀大時體力一定不如年輕人。如果現在不儲蓄,一直仰賴自己身強體壯,總有一天會發現, 自己無法再做年輕時工作的強度,因而收入會減少,就必須動用年 輕時打拼下來的儲蓄過生活,有儲蓄的,相對生活不會受到太多的影響。而且回顧檢視自己過去的生活,其實會發現少花費那些錢存 起來,其實我們的日常生活也沒有變得比較差。所以,請先強迫自己儲蓄吧!

╱拆解出儲蓄目標

而當強迫自己儲蓄之後,就會馬上發現一個事實:那就是可以支配的金額瞬間變少了!

因為可以支配的金額瞬間變少,但又希望能夠維持類似過往的生活,就只能透過拆解,從兩個面向著手:開源與節流,以下將就這 兩個面向,提出相關的解決方案。

很多人把開源當作增加首要之務,其實節流才是當務之急。

節流並不等於不花錢,總是要照顧到自己的基礎生活起居,這些都是需要花費的。節流是要我們把有限的錢,花在真正需要用錢的 地方,像是花在對自身的投資,或是為將來的開源做準備。

所以,我的建議是先做好節流,之後再在開源上下功夫。

那要怎麼開始呢?先從記帳開始,把自己的花費都記錄下來為先,起碼要先知道自己的錢都花到哪裡去了,之後才有辦法節省下來。

當你把所有的花費都記錄下來之後,就要問問自己一個問題:我這些花費是滿足我的生活需要,還是滿足我的想要呢?通常在這一 關先把需要的列出來,想要的都先剔除掉。

只是你可能會發現一件事,那就是這些需要只滿足了最基本的生活支出,有些人會形容這樣的開支是苦行僧式的省錢法,所以這樣 做也無法持久。要省錢,但也不能省過頭,我就有看過學生為了存錢買遊戲,每天中午只吃麵包配白開水半年,這樣吃身體早就壞掉了,仍要均衡飲食為佳。

要能夠在節流上持久,也不能讓自己過苦行僧的苦哈哈日子,所以當中拿捏就很關鍵。所以原則是滿足基本的生活所需,其他的能免則免。

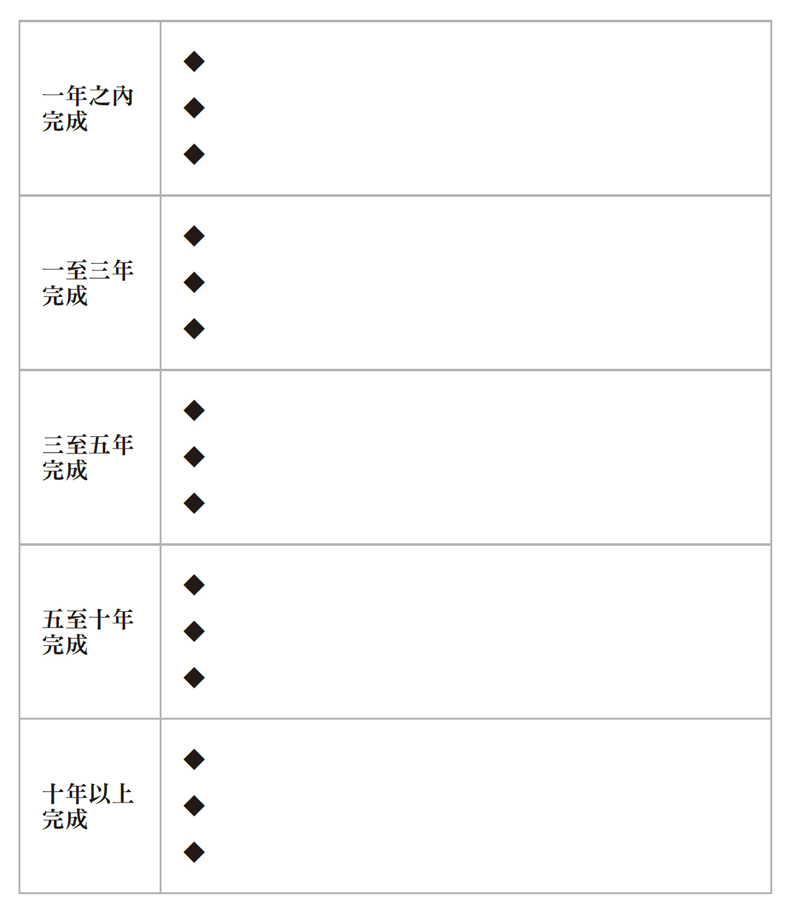

這時候,還記得前一篇提到的拆解目標圖表嗎?我們也可以利用它來拆解自己的儲蓄目標。

舉例來說,若我們寫五年希望買一棟總價一千五百萬新台幣的房子,總計坪數30坪,室內坪數20坪,貸款七成。我就要思考五年內如何存款達到四百五十萬,依照目前現有存款是兩百五十萬元來看,等於我還有兩百萬的差距,平均來說一年要存款四十萬元,這是一筆負擔不小的數字。如果目標已經確認不變動,接下來就要思考是我們要如何透過小目標的達成來累積大目標的完成。

先把具體的儲蓄目標確定,然後我們才能拆解可以實際執行的步驟。

本文節錄自:《拆解問題的技術》一書,趙胤丞著,創意市集出版。