民國十八年,上海,一個從政法大學畢業的大學生,在機關當小職員,畢業後好多年,一直買不起房子。他和師範大學畢業的妻子、孩子,只租了半間房子:他們住前半間,後半間住著一個自由撰稿人。換句話說,他們連一整間房子都租不起,還得和人合租。與他們相比,我幸福多了,起碼當年租屋時,可以單獨租一整間,而且房裡還有廚房和衛浴呢。

民國二十五年,還是上海,一對新婚夫婦,男的正在讀大學,女的大學肄業,從寧波來上海定居,在德華里的一座石庫門租客廳(石庫門的其他房間如臥室、閣樓、亭子間、灶披間,都租給別的房客了),而且只租了客廳的前半間,準確地說,是客廳前面三分之二的地方。他們沒有衛浴,想上洗手間只能用塞在床底下的便桶代替。他們也沒有廚房,做飯的地方有兩個,一是樓下灶披間前面的空地,一是樓頂的天臺。

以上兩個例子沒名沒姓,再舉個有名有姓的例子吧。

大約民國十二年,女作家丁玲那時還沒成名,在北京奮力打拚。她一個小姑娘,獨自在一棟名叫「通豐公寓」的筒子樓裡租雅房。那雅房的布置是這樣的:「床是硬木板子的床,地是溼溼的、發黴發臭的地,牆上有許多破破爛爛的報紙,窗紙上畫了許多人頭。」與丁玲比,我擁有了優越感:同樣是租住筒子樓,丁玲的地板發黴,我的地板不發黴。

一年後,丁玲和男朋友胡也頻同居,仍在北京租房。他們收入很低,入不敷出,好一點的房子租不起,又總是夢想著能租到既便宜又舒服的房子,所以常常搬家。他們在西山租過農舍,環境優美,貼近自然,聽得到蟲聲、鳥鳴、駝鈴和母雞下蛋時的咯咯聲,房租也不貴(每月九塊大洋,按購買力折合為三千多塊新臺幣),就是謀生不方便(那時候郵政不發達,想投稿就得去市區)。後來又搬到市區,回到筒子樓裡租屋。再後來又覺得筒子樓不接地氣,又搬到大雜院裡去……為了租到合適的房子,這對小情侶跑遍了整個北京城,見到街邊的租屋廣告就「常常走到那些地方去參觀」,看過之後只能歎氣:好房子多的是,可咱們租不起啊!

民國十七年,丁玲和胡也頻轉戰上海,上海的發展機會比北京多得多,可是房租也比北京高得多,為了省錢,他們和好朋友沈從文在法租界善鐘路合租一間房,沈從文睡床,丁玲和胡也頻睡地板。後來丁玲在文壇一舉成名,有些髒心爛肺的傢伙揭她隱私,說她生活不檢點,既和胡也頻好,同時又和沈從文好,起因就是因為他們曾經一起合租房子。大學畢業那年,我也曾和人合租,對方與丁玲和胡也頻一樣是情侶,但是並沒有人說我們閒話,我想除了因為我不是名人,不值得讓人揭隱私之外,更重要的原因是我們合租的是公寓,我住一間房,情侶住另一間房,井水不犯河水,不像丁玲他們只能住在同一間屋裡。這樣比過之後,我又找到了優越感。

後來丁玲和胡也頻搬了出去,在上海永裕里十三號樓的三樓租屋,仍然是雅房,沒有廚房,那間房既是臥室,又當廚房。「煤油桶、米袋、打汽爐子以及大小碗盞,平時完全擱在床底下,需用時方從床底拉出,不需用時又復趕快塞進床底。」房間裡也沒有水龍頭,「為了吃飯,兩個人每天大約下樓提水六次。」甚至連一塊切菜的砧板都沒有,「用照相框的反面作為砧板。」

必須說明,丁玲年輕時的租屋生活在民國初年絕非個案,沈從文說過:「有許多年輕人是那麼過下來,且如我們自己,也還得過許多年,且在一九三一年的今日以後,仍然還得在那種極類似的情形裡過日子。」我想改一下沈從文的後半句:「且在二○一八年的今日以後,仍然還得在那種極類似的情形裡過日子。」我的意思是說,現在的年輕人和將來的年輕人在「成功」之前,照樣得經歷一段租屋生活。雖然整體經濟比當年繁榮了,生產力比當時發達了,我們租的房子比民初強些,但租房畢竟是租房。

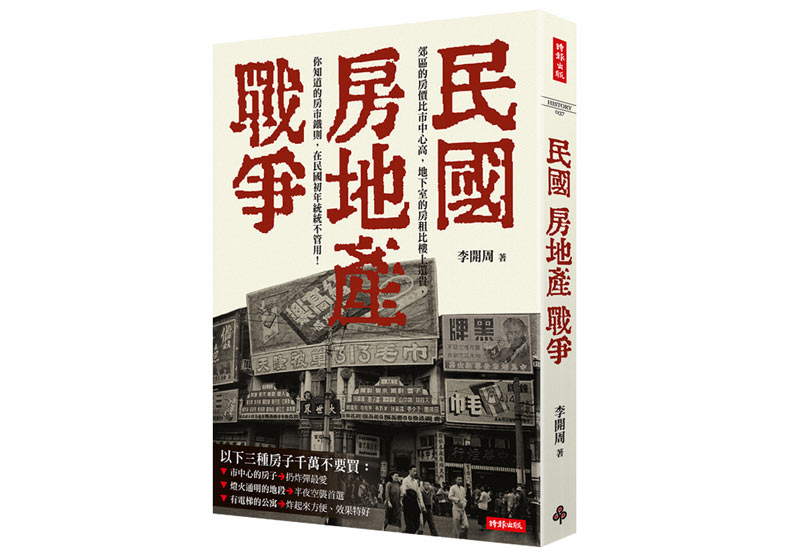

本文節錄自:《民國房地產戰爭》一書,李開周著,時報出版。

圖片來源:pixabay