我有一位藝術家朋友,他的觀點有時候我實在難以茍同。他會拈起一朵花說︰「看這花多美!」我表示同意。但接著他又會說︰「我是藝術家,看得出花的美;你們科學家,卻會想著這花是由哪些部分組成,一切便索然無味了。」我認為他有點神經病。

不說別的,他看得見的美,別人也看得見——當然包括我。我的審美眼光也許不如他,但一朵花的美我總是能欣賞的。另一方面,我在一朵花中所見到的,卻遠比他多得多。我可以想像出花裡的細胞是什麼樣子,而細胞也自有其美。美並不僅存在於肉眼可見之處;微渺的世界裡同樣可尋。

細胞的活動複雜,相關的作用也引人深思。例如花綻放出絢麗色彩,是為了吸引昆蟲為它傳播花粉。這就帶出了一個問題︰低等動物是不是也和我們一樣,有審美能力?具備一點科學知識,會引發各種各樣的有趣問題,這只會讓我們在賞花時增添興奮、神祕與敬畏之感,絕不會減損分毫的情趣。

我一向鍾情科學,自年輕時起便全力鑽研。那時我既無時間也無耐心去修習所謂人文課程。大學裡是有些必修的人文課程,我總是能避就避。一直到我年歲漸長,工作比較輕鬆了,我才把觸角伸出一點,開始學畫,讀一些閒書。可是我仍是一個相當片面的人,對人世所知不多。我的智力有限,全投注在一個特定的方向。

我出生前,父親便告訴母親︰「如果是男孩,讓他做科學家。」( 這裡說得好像只指望男生當科學家,但事實上,費曼的妹妹瓊安有物理學的博士學位。)我還坐在高腳椅上的年齡,父親便搬回人家剩下不要的各種顏色浴室小瓷片。我們一起玩,父親在我的高腳椅上排列瓷片,像骨牌般列出陣式,我從末端一推,它們全倒了。

然後,我幫忙重排陣式。不久我們便改採較複雜的排列法︰兩塊白的一塊藍的,兩塊白的一塊藍的,這樣排下去。母親看到了就說︰「別整這孩子了,他要擺藍的就擺藍的嘛!」

父親卻說︰「不!我要讓他知道什麼叫規律,規律是很有趣的,這是初階數學。」就這樣,他很早即開始向我解說這世界,指出其中的趣味。

家裡有《大英百科全書》。我還很小的時候,他便讓我坐在他腿上,讀《大英百科全書》給我聽。唸到關於恐龍的部分,比方書上講到「暴龍」(Tyrannosaurus rex),就會有類似描述:「這種恐龍高二十五英尺,頭寬六英尺。」

父親便會停下來,說︰「我們想想這是什麼意思。這是說,牠若站在我們的前院裡,頭可以伸到我們二樓的窗戶那麼高。不過,牠的頭可能太大,擠不進我們的窗囗。」不管唸的是什麼,他都會盡量轉換成實際可以了解的東西。

想到世上曾經有這樣高的動物,實在讓人既興奮,又著迷——何況牠們全滅絕了,滅絕的確實原因還沒有人知道!我並沒有因此而擔心會有恐龍出現在我的窗前,卻從父親那兒學會了轉換︰以後我讀到任何東西,都會設法「翻譯」成實際的例子,了解它真正的意義。

那時候紐約人都喜歡到卡茨基爾山區(Catskill Mountains)去度夏,我們也常去。做父親的只有週末在那兒,週一到週五則都回紐約巿上班。我父親週末會帶我到樹林裡散步,講解樹林裡的生態妙趣給我聽。別家做母親的看到了,認為值得仿效,便鼓動自己的丈夫也這麼做,他們不太樂意,轉而央求我父親索性把各家孩子都帶上一起去。我父親不肯,他說他只跟我有特殊關係。結果是下個週末,別家的父親也都帶著孩子去散步了。

到了星期一,做父親的都回城上班了,我們小孩則聚在一起玩。有個孩子問我︰「看到那隻鳥沒有?那是什麼鳥?」

我說︰「我不知道那是什麼鳥。」

那孩子說︰「那是棕頸畫眉。看來你老爸什麼也沒教你!」

其實正好相反。老爸教過我︰「看到那隻鳥沒有?那是一隻會唱歌的鳥(我曉得他不知其名)。在義大利文、葡萄牙文、中文、日文裡,牠各有不同的名字,就算你弄清楚了牠在全世界的稱呼,你對牠仍一無所知。我們不如來看看這隻鳥在做什麼——這比較重要。」所以我很小就知道,記誦事物的名稱並不是真正的知識。

父親說︰「你看,那鳥不時要啄啄牠的羽毛。看到沒有?牠一面走來走去,一面啄毛?」

「看到了。」

「你想鳥為什麼要啄羽毛?」

「嗯,也許牠們飛行時把羽毛弄亂了,所以要啄理一下。」

「好,」父親說︰「若是這樣,牠們剛飛過之後應該會啄得勤些,而停留在地面一段時間後便不太啄了——你聽懂我的意思嗎?」

「懂。」

「我們來看看牠們剛落地時是不是啄得勤些。」

事實不難看出︰並沒有這樣的區別。於是我說︰「我認輸。鳥為什麼要啄羽毛?」

「因為有蝨子在咬牠。」他說︰「鳥的羽毛會分泌蛋白質,蝨子吃這種蛋白質的薄片維生。」

他進一步解釋︰「蝨子的足部有一種蠟質的東西,一種更小的蝨子就吃這個,牠們吃下去後消化不完全,排出一種糖類物質,細菌就靠這個滋長。」

最後他說︰「所以你知道啦,哪裡有食物來源,哪裡就有某種形態的生物賴之維生。」

我長大以後,得知寄生在鳥羽毛裡的,不見得是蝨子;父親講述的故事,細節不見得完全正確,但是他告訴我的,原則上都對。

另一次,那時我已經比較大些了,他從樹上摘下一片葉子來。葉片上有斑點,一條棕色的細線,從葉片的中央地帶彎曲延伸到邊緣,形成C字形。

「看看這條棕線,」父親說︰「在開始的地方比較細,愈向末端愈寬。這是一種蠅,黃眼睛綠翅膀的藍蠅,牠飛到這片葉子上,產下卵,卵孵化成幼蟲,這毛毛蟲樣的幼蟲一輩子就在吃這片葉子——這是牠的食物來源。牠吃過的地方,留下了棕色斑痕。幼蟲愈長愈大,斑痕愈變愈寬。吃到葉緣,牠已長成成蟲——黃眼睛綠翅膀的藍蠅,飛走了,又到別的葉片上去產卵。」

同樣的,我後來知道他所述的細節不盡確實︰產卵的也許是甲蟲,但他努力向我說明的正是生命中最引人的部分——生命的歷程一再重演。不管過程多麼複雜,重點就是再來一遍!

我那時沒有體認出父親的偉大。他怎會知道這麼深刻的科學原理,了解科學中蘊含的愛、科學背後的意義,以及科學的價值?我從沒認真問過他,因為我以為做父親的本就該知道這些。畢竟我沒和別家父親相處的經驗。

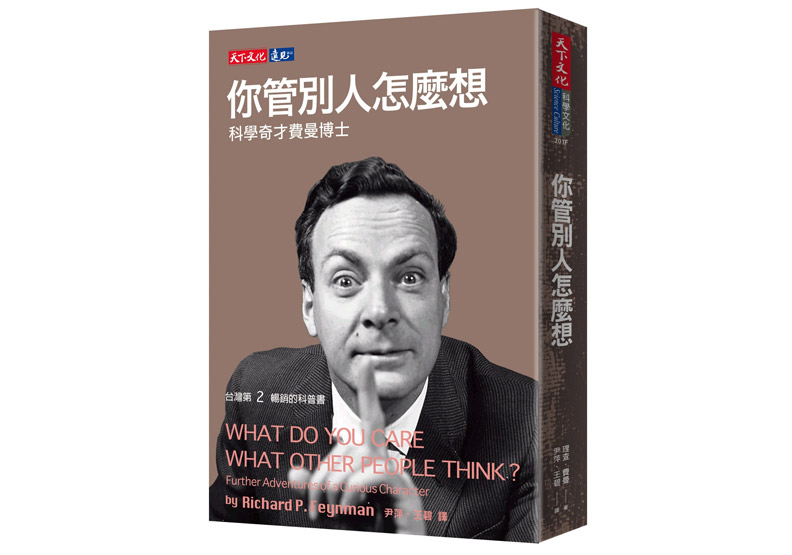

本文節錄自:《你管別人怎麼想》一書,理查.費曼著,天下文化出版。

圖片來源:pixabay