台灣詐騙集團名聲傳遍海內外,台灣人除了會騙人外,也很容易受騙,但你知道那些人最常被詐騙嗎?

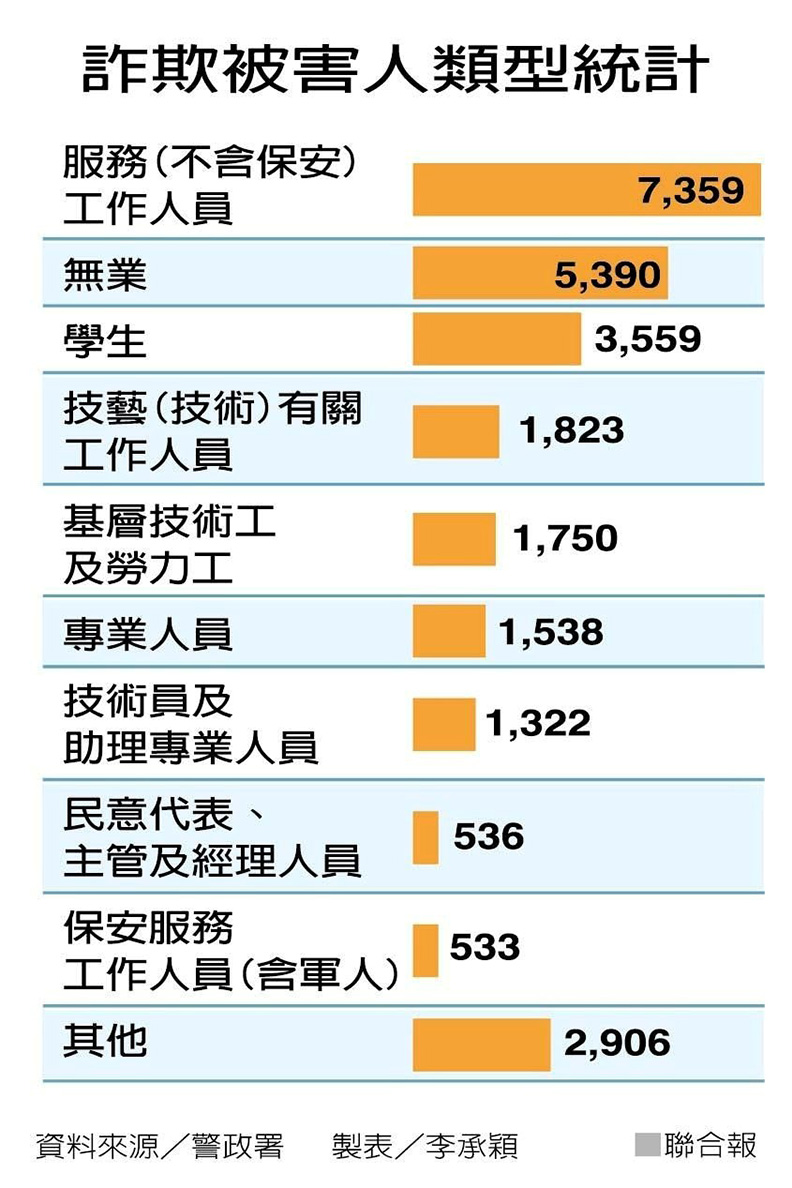

警政署最新統計指出,名列「最好騙」榜首的是服務業,其次是閒閒無業者,排名第三易受騙族群則是「學生」,年齡多落在30到39歲上下,顛覆外界認為都是高齡者的族群。

「看她一樣是大學生…」

「看她一樣是大學生很可憐,自己也想試一下(性交易)」,在台北求學的21歲林姓男大生收到漂亮女生傳來的訊息,「安安,哥哥喜歡喝茶嗎?」便開始和手機通訊軟體那頭的正妹聊天。一、兩天後,她說父母親生病、自己兼職賺學費,2小時3千元,「缺學費可不可以幫忙?」

男大生想跟漂亮女大生發生關係,又在內心說服自己,此舉還可以幫都是大學生的可憐正妹,便依照指令去超商買3千元的遊戲點數,拍下序號回傳。女生卻說看不清楚,進一步說要買5千元的遊戲點數;2張序號都回傳後,人就消失不見,訊息再也不回,「打工一個月的伙食費就沒了,心在淌血…」。

「iPhone只要1萬元 」

桃園羅姓男子從事服務業,本月1日看到朋友臉書貼出通訊行開幕特惠訊息,全新iPhone7手機只要1萬元,依貼文上的通訊行LINE ID下單訂購,不料對方收款後就不聞不問。羅請發文的朋友協助聯絡,才知朋友臉書帳號被人盜用,趕忙報案;一年剛開始就被騙,直呼很倒楣。

詐騙話術 老梗還是成功

北巿林姓老婦在大安區開牛肉麵店,40年來省吃儉用存了1600萬元,去年遭詐騙集團以帳戶涉犯洗錢案老梗,騙光她畢生積蓄;受騙後,林婦難過地說,若以一碗牛肉麵160元計算,再辛苦賣10萬碗都賺不回來。

林婦在永康街商圈賣牛肉麵店超過40年,因湯頭濃郁,獲台北牛肉麵節大力推薦,卻被假檢警的老梗手法所騙。還好警方追緝下,逮捕唐姓男子等十一人,但被騙走的千餘萬元,卻早已被轉走,只能再透過民事求償手段,跟落網的詐團人員打官司。

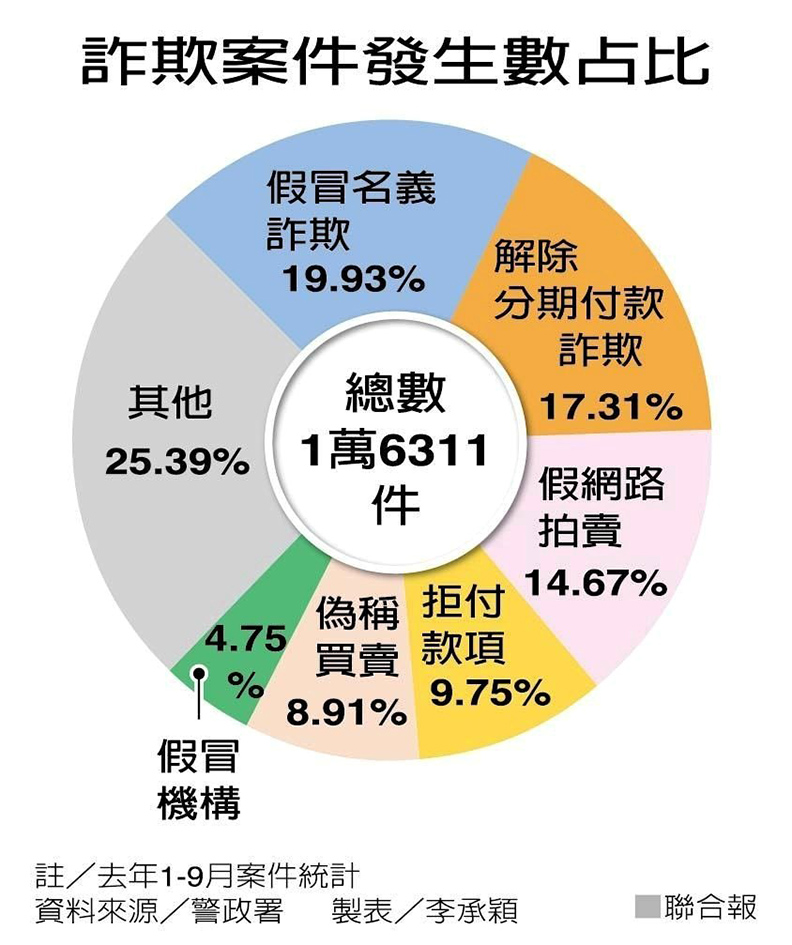

被害人 3種類占超過6成

警政署分析去年一月到九月的詐欺案發現,假冒名義詐欺、解除分期付款詐欺和假網路拍賣為三大詐騙手法,被害人,男、女性約各占一半,但年齡層落在30到39 歲為最多,其次是18-23 歲,被害人的職業別以「服務(不含保安)工作人員」、「無職」者及「學生」最多,3 者就占6成以上。

服務業 愛網購個資易遭竊

刑事局專辦詐欺的警官分析,「服務工作人員」有一定的經濟能力及消費能力,生活圈相對穩定,工作及生活型態也很規律性,生活單純下對分辨詐騙話術的能力較低,尤其服務業大部分具有使用網路的習慣,有一定消費能力,且往往是網路購物的大宗客戶,購物資料遭詐騙集團竊取的比例較高。

無職業 親友難及時提醒

「無職業」的被害人,可分為尚未具有工作經驗待業、曾有工作經驗目前待業中或工作退休狀態等三類,他們平時未在社會上與人互動,在家中可能傾向網路瀏覽、投入網路遊戲,與人互動也是固定的親友,接觸外界機會較低,尤其在詐騙集團隨機選擇被害目標的狀況下,當周遭熟悉的親友都在上班,不能及時提醒或商討,受害機會也跟著升高。

(圖/警方常常苦口婆心的勸被害人,不要被詐騙集團所騙,發現許多人都是無業在家)

學生 缺乏社會經驗

至於「學生」,主要是缺乏社會經驗,但可能有基本的消費能力,不管是打工賺的錢,或是父母給予的生活費,加上日常生活習慣使用網路溝通、更習慣在網路上購物,大多具有依賴網路便利性消費功能,對自身可能遭詐騙的風險概念低,也不熱衷吸收犯罪預防知識概念,容易被詐騙成功。

刑事局警官指出,30至39歲在社會具有一定地位及經濟能力,也愛用網路拍賣,年長者雖有經濟能力,但卻少有習慣使用網路或行動裝置情形,大多到實體店面購物,因此在網路盛行下,詐騙的被害人反而老年人並未比青年人多。

(圖/詐騙集團假冒檢警,詐騙在餐廳洗碗的趙姓婦人160萬元,警方循線逮捕詐團車手)

統計也發現,色情應召的詐欺破獲率較低,警官分析,因為色情詐欺都是透過網路電話,要被害人購買遊戲點數、以支付寶系統儲值等方式作為色情交易的代價,實務上需要追查網路IP的來源,對一般地方警局來說難度較高。

(本文轉載自2018.1.28「聯合新聞網」,僅反映作者意見,不代表本社立場。)