幾年前,我拜讀龍應台女士的《大江大海一九四九》,看到這一句:「所有的生離死別,都發生在某一個車站、碼頭。上了船,就是一生。」感觸特別深。

我十一、二歲時,離開家鄉平度到青島讀了一陣子書,之後從青島上船,又從海南島搭船到基隆,之後,就一直在台灣了。

真的是「上了船,就是一生」,只是上船的當下,並不知道是如此。

八、九歲時,因為家裡已經沒有家人,有幾年的時間,我就在彩虹姐跟二嫂家輪流住。

我在彩虹姐家住的某段期間,有一天,我走在街上,突然有個人跟我打招呼,那個人是我二哥以前游擊隊的部屬,姓宋。這位宋隊長跟我二哥一樣,都是滿腔熱血的青年,我二哥過世以後,就由他接任隊長,繼續抗日。

我們寒暄了幾句,他問我:「你現在住在哪裡?」我就一五一十跟他講我的近況。他聽了以後問我:「那你願不願意到我家裡去住?」他說,如果我願意去他那裡住,只要回到當初我二哥犧牲的那個地方,問人說要找「宋隊長」,人家就會帶去見他了。

畢竟我是一個沒有生產力的小孩子,長期住在二嫂和彩虹姐家,給人家裡添麻煩,我心裡也過意不去,便先口頭答應了。

回彩虹姐家後,我跟她提到此事,她本來也認識宋隊長,便說:「那你去看一下也好,如果覺得好的話再留下來,覺得不好的話,你就趕緊回來,知道嗎?」

於是,我找一天就去了。宋隊長過去與我二哥有深厚的袍澤情誼,所以很照顧我。到了一九四五年,抗戰勝利後,游擊隊的戰士們都各自解甲歸田,回老家去耕種田地或經營原本的事業,宋隊長問我:「你是要回自己家呢?還是要跟我回去?」我家宅子跟宋隊家距離只有一點五公里,但那裡已經沒有親人了,回去又如何?我便說:「我已經沒有家了,還是跟你住。」於是,就這樣在宋家住了幾年。

宋隊長家裡還有兩位夫人,但都沒有孩子,他大太太對我特別好,我都敬稱她為大姊。他們一家都是讀過書的人,對知識是十分看重的,雖然我只是個寄居的孩子,大姊仍費心安排我上學讀書,彼此情感甚是親厚。

從青島到海南島

但這樣的太平日子並不長久。一九四六年,國共正式開戰,到一九四八年,戰事打得白熱化。宋隊長是個很好的人,說一打仗東跑西顛,我長時間跟他住,也不是辦法,他打聽到青島有一個臨時中學,專門收容戰時流離失所的孩子去讀書,是政府支持的學校,免學費,問我願不願意過去讀書。

我心想,這也是不錯的機會,便答應了。宋隊長很周到,派人帶著我從平度到青島,找到了學校,跟校長報告了我的狀況,之後我就開始在青島住校讀書。能夠繼續學業,我當然很高興,只是日子過得真的頗清苦。當時因為內戰,烽火連天,百姓很難正常生產,幾乎沒有什麼可以吃。我們的伙食很慘澹,每天早晨,學生就拿著碗排隊,去領一碗小米、大米之類的穀物煮成的湯粥,而且一個人只能領一碗,每天只供應兩餐,完全沒有蛋白質。對我們這些正值發育的小孩兒來說,當然不夠,每天都餓得慌。每次餓的時候,我就更發憤讀書,強迫自己把心思放在腦袋而不是肚子上。

這種在飢餓中求學的日子過了大概一年。我記得很清楚,那是一九四九年的農曆五月五日,一大早,老師就到宿舍宣布:「現在我們要撤退到台灣去了,不想去台灣的人,就回家去吧;不想回家的人,就跟著我們去台灣吧。」

我對台灣的想像,僅限於地理課本裡的介紹,那兒有產香蕉、那兒的氣候溫暖、土壤肥沃,那兒的山嶺不像我們這裡光禿禿的,都長著高樹茂林……但不管讀了多少關於台灣的資料,對我們來說,那裡就是一座遙遠而陌生的島嶼。

很多同學不想到這麼遠的地方去,就選擇回老家了,但我家早已家破人亡,當然選擇跟著校方。選擇跟著學校走的這群孩子,大約都是十出頭歲的少年,只有一個最年長的是十七歲,男男女女加起來大約有兩百多人,就這樣跟著部隊,一路浩浩蕩蕩,準備從青島上船到台灣去。

負責保護我們的軍團司令,是劉安祺上將,他後來到台灣以後還當過陸軍總司令。他也是山東人,把我們這些人都當做故鄉子弟,慈愛有加。我們這些毛孩子不會拿槍也不懂打仗,對部隊來說還真是無用的累贅,但他還是派人保護我們、供我們吃住,沒事的話,甚至還讓我們讀書。

帶我們到台灣的船叫做「海張號」,我從沒看過這麼大的船,大概有七、八千噸大。那艘船非常深,船上的指揮官把我們安排在底艙,這艘船原本是運煤的,一進去,衣服全都沾得烏漆嘛黑,而且底艙的空氣相當窒濁,令人難受。

奉劉安祺將軍之命來保護我們的屬下,怕我們在船底下悶死了,把我們從底艙全都拉到甲板上來,一上來,那感受真是好比從地獄到天堂。

在碼頭上時,部隊就發給我們每人一個山東大餅充飢,知道我們在船上可能沒什麼東西可吃,又給了我們另一個帶在身邊當乾糧。船在海上走了三天三夜,第三天,大家的餅都吃完了,餓得發昏。指揮官命人在船上燒了一鍋飯給我們吃,每個人只能分到一小半碗,也沒有任何菜餚可以配,但飢腸轆轆,真的覺得這小半碗飯是天底下最好吃的東西了。

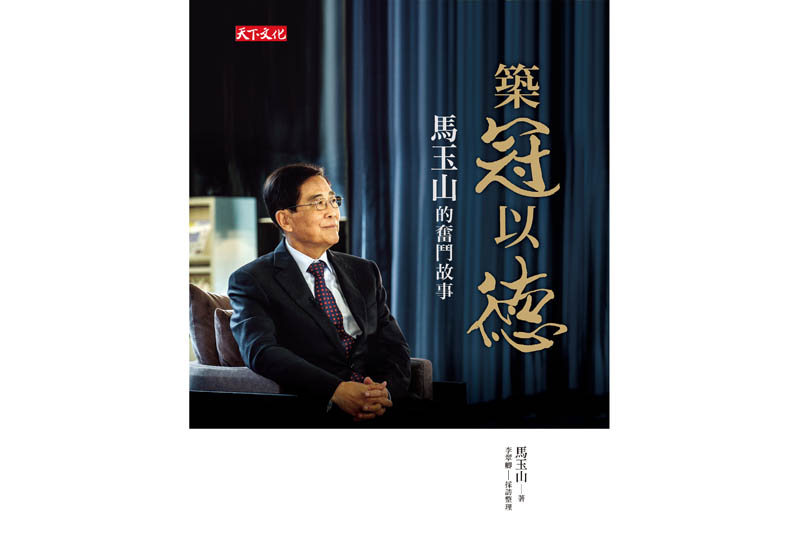

本文節錄自:《築冠以德》一書,馬玉山著,李翠卿採訪整理,天下文化出版。