大部分西方人都記得阿拉伯之春,記得這一場抗議活動感動了阿拉伯共和國,從突尼西亞到埃及、葉門,當然也包括利比亞及敘利亞。很少人記得,或者根本不知情:這一場動亂也發生在大部分阿拉伯君主國家。

「沾滿血腥的雙手」

在沙烏地阿拉伯(全世界最大的美國軍火買家)、巴林(從1800年代早期開始,直到1970年代,都駐紮了英國海軍基地;1970年代起成為美國第五艦隊所在地)、科威特和阿曼(兩國均有多處美國的軍事設施),都發生過抗議活動。抗議者要求終結君主政體、過渡到代議民主政體,以及更公平的資源分配。

波斯灣阿拉伯國家的統治者埃米爾、蘇丹和國王等,無不是以鐵腕之道治國;華盛頓方面對於這些國家倒是寵愛有加,還與它們互相結盟。針對皇室專制獨裁者而起的抗議活動,在西方國家媒體所受到的關注,相較之下遠遠少於對利比亞和敘利亞國內動亂的報導。媒體報導利比亞和敘利亞這兩個世俗阿拉伯民族主義國家的叛亂時,充滿大義凜然的媒體架勢;論及上述國家的動亂,則一概避重就輕,不再義正詞嚴。我們不斷聽到利比亞和敘利亞政府如何以致命武器弭平國內的失序狀態,波斯灣王國動用國家的武裝力量鎮壓內部的起義行動,卻很少有媒體關心。格達費與阿薩德毅然採用國家的強制力量制伏武裝叛亂,西方國家的記者及評論家紛紛祭出高道德標準,嚴加撻伐;沙烏地王國派出坦克,揮軍進入巴林掃蕩抗議行動,同一批記者和評論家則噤聲不語。西方媒體妖魔化敘利亞和利比亞當局,痛斥它們是野蠻的禽獸,殘忍屠殺剛剛萌芽的民主運動;遇到沙烏地當局的相同行為,他們卻是以「現實政治」(realpolitik)不拘小節的說詞,為這些君主國家的行為開脫,視之為權宜之道。

例如《紐約時報》記者伊森.布羅納(Ethan Bronner)就從巴林君主政權的角度撰文,寫道:「巴林遜尼派指出,鎮壓是唯一選項」。然而,不僅是《紐約時報》,任何一家西方大報也都見不到從利比亞或敘利亞政府的觀點,刊登過一篇報導。在這些媒體,類似這樣的標題:「利比亞政府指出,鎮壓是唯一選項」或「敘利亞政府指出,遏止伊斯蘭派叛亂是唯一選項」,確實都是難以想像的。

布羅納的角色儼然已是巴林君主政權的公關代表,他解釋道:

「對於世界各地的許多人來說,過去一週以來的種種事件:來自沙烏地阿拉伯和其他鄰國的2千人軍隊抵達、宣告戒嚴、珍珠廣場(Pearl Square)強制清空、軍隊接管主要軍醫院,以及隨後惡意拆毀珍珠塔(Pearl Monument),一切看起來都像是專制獨裁政府,在絕望之餘做出來的殘忍行為。但是,對遜尼派而言,他們雖占全國公民的三分之一,卻擁有國家的主權公器,當國家面臨的混亂狀態不斷惡化,已經威脅到國家的生計和未來,以上的行動都是遜尼派不得已的唯一選擇。」

《紐約時報》的記者海琳.庫珀(Helene Cooper)和羅勃.沃斯(Robert F. Worth)做了一篇現實政治傾向的報導。媒體報導阿拉伯民族主義派的時候,偏愛道德上的口誅筆伐,在這裡卻利用現實政治的遁詞巧妙避開了。他們寫道:

「3月14日,白宮官員遭遇了一次令人不悅的震撼:沙烏地竟然率軍入侵巴林,接著是安全部隊以強力鎮壓的方式清空首都麥納瑪(Manama)的珍珠廣場……歐巴馬總統……對此僅提出含蓄的批評。歐巴馬總統的態度含蓄,其理由十分清楚:巴林就位於沙烏地的海岸外不遠,沙烏地豈容一水之隔處赫然開出民主政治的花朵……而且,美國在巴林設有海軍基地……對於維護當地的石油運輸,具有重要的地位。」

一方面抨擊大馬士革政府動用維安武力遏止動亂,另一方面顧左右而言他,無視巴林君主政權以血腥手腕鎮壓要求民主的抗議者;有這種作風的西方政府不止美國一個,英國也是雙重標準的國家之一。

英國既譴責阿薩德的手段背離正道,又對巴林的鎮壓行動視而不見。但是,英國比美國有過之而無不及。華盛頓方面至少對麥納瑪政府有過一番虛情假意的責備,英國卻逆向操作。當巴林版的阿拉伯之春爆發,沙烏地的坦克浩浩蕩蕩駛入巴林首都滅火。事成之後不久,英國女王伊莉莎白二世即邀請巴林國王哈馬德(King Hamad)參加威廉王子和凱特.密道頓(Kate Middleton)王妃在2011年4月舉行的大婚典禮。同年5月,英國首相大衛.卡麥隆宴請巴林皇儲,在「唐寧街10號」的首相官邸門口親迎貴客光臨。當雙方熱情又堅定地握手致意,直讓「沾滿血腥的雙手」一詞有了全新的意境。

此外,英國皇室成員以及政客更是接踵而至巴林王國,傳達英國的慇懃諂媚。例如:查爾斯王子和卡密拉夫婦、國際貿易部長利亞姆.福克斯(Liam Fox),還有外交部歐洲事務國務大臣艾倫.鄧肯爵士(Sir Alan Duncan),都曾經絡繹不絕於途。記者派屈克.寇克朋因此感到困惑:英國政府投入「如此多的時間和心力,只為了和巴林的統治者培養良好關係」,所為何來?在他看來,巴林這個國家「對於批評者動輒以監禁或酷刑款待,早已惡名遠播」,至於以暴力血腥手段鎮壓要求民主的街頭抗爭活動,更加證實它的臭名並非空穴來風。寇克朋自問自答,指出英國積極和巴林的暴政統治者拉近關係,目的無非是要利用巴林作為它的虛擬航空母艦,長期駐紮在波斯灣。果然皇天不負英國人,巴林的血腥獨裁政權同意英國皇家海軍進駐,為英國海軍基地的擴張買單。

還有一個事實也同樣重要:巴林開放商業市場,所有條款都能讓西方投資家讚不絕口。巴林張開雙臂歡迎外國投資,其他國家堅持外來投資家必須與當地人合資,巴林則是避而不談。關於獲利匯回本國,完全不受設限,在貿易方面也只有少許條件。巴林王國承諾勞動市場會充滿「彈性」,既未規定最低工資,其社會福利計畫也乏善可陳;如此一來即可維持低賦稅,勞工也會急於就業。在巴林除了石油公司,企業不必繳納營業稅,個人所得稅的稅率則僅有百分之三。銀行業也門戶洞開,全國有超過四百家私人銀行和金融機構成立。在經濟制度上,阿拉伯世界的世俗民族主義派政府堅定實施國有企業制,外資的企業所有權和貿易範圍都受到限制,還有健全的社會福利方案和累進制稅收制度,在在都和巴林王國的走向南轅北轍。

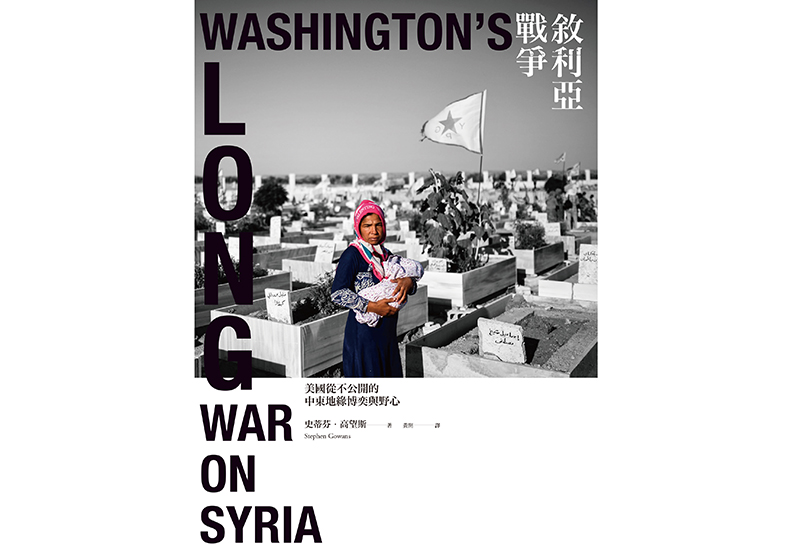

本文節錄自:《敘利亞戰爭》一書,史蒂芬•高望斯(Stephen Gowans)著,黃開譯,大寫出版。

圖片來源:unsplash Neil Cooper