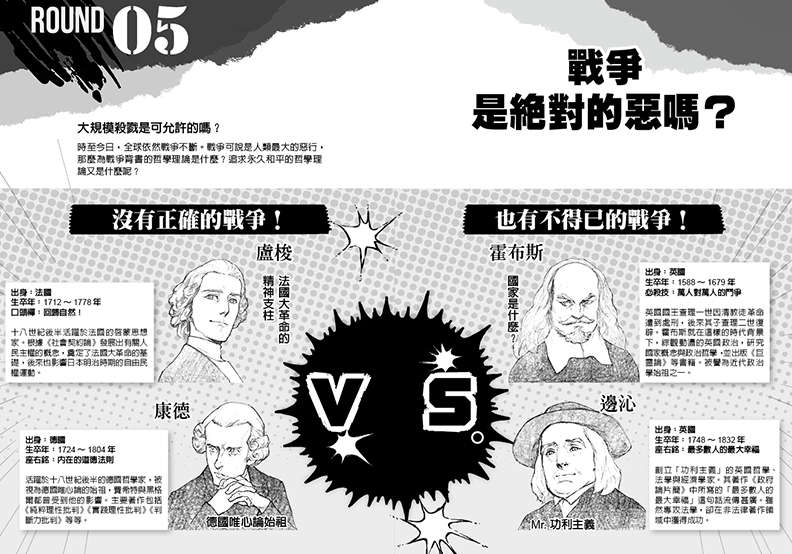

時至今日,全球依然戰爭不斷。戰爭可說是人類最大的惡行,那麼為戰爭背書的哲學理論是什麼?追求永久和平的哲學理論又是什麼呢?

| 沒有正確的戰爭! | 也有不得已的戰爭! |

| 盧梭──法國大革命的精神支柱 出身:法國 生卒年:1712~1778年 口頭禪:回歸自然! 十八世紀後半活躍於法國的啟蒙思想家。根據《社會契約論》發展而來有關人民主權的概念,奠定了法國大革命的基礎,後來也影響日本明治時期的自由民權運動。 康德──德國唯心論始祖 出身:德國 生卒年:1724~1804年 座右銘:我內在的道德法則 活躍於十八世紀後半的德國哲學家,被視為德國唯心論的始祖,費希特與黑格爾都曾受到他的影響。主要著作包括《純粹理性批判》《實踐理性批判》《判斷力批判》等等。 | 霍布斯──國家是什麼? 出身:英國 生卒年:1588~1679年 必殺技:萬人對萬人的鬥爭 英國國王查理一世因清教徒革命遭到處刑,後來其子查理二世復辟。霍布斯就在這樣的時代背景下,綜觀動盪的英國政治,研究國家概念與政治哲學,並出版《巨靈論》等書籍。被譽為近代政治學始祖之一。 邊沁──Mr. 功利主義 出身:英國 生卒年:1748~1832年 座右銘:最多數人的最大幸福 創立「功利主義」的英國哲學、法學與經濟學家。其著作《政府論片簡》中所寫的「最多數人的最大幸福」這句話流傳甚廣。雖然專攻法學,卻在非法律著作領域中獲得成功。 |

蘇格拉底:二十世紀是全世界都成為戰場的世紀。但即便到了二十一世紀的今天,戰爭仍未消失 —中東、俄羅斯與烏克蘭依然存在紛爭。從古到今,人類的歷史可說是戰爭的歷史。若能不發生戰爭當然最好,但戰爭可以避免嗎?老夫想請諸位針對這點大肆討論一番。

霍布斯:談談也無妨。我認為在此之前,有必要先思考人類的本性與鬥爭性,由此探討人類為何會發生戰爭。

蘇格拉底:人類的本性與鬥爭性?確實,你在前一回合的討論中提過,社會誕生前的自然狀態,就是「萬人對萬人的鬥爭」,人類在此狀態中彼此競爭。換句話說,人類原本就是一種會理所當然發動戰爭的生物嗎?

霍布斯:沒錯。不過,這是為了自我保存的正當鬥爭。人類天生就懂得保護自己的生命、擁有「自我保存的權利」。這種自我保存,正是人類所掌握、至高無上的自然權。

自然權

一般指的是人類與生俱來的生命、財產、自由等不可損害的權利。這種關於權利的思維,影響了歐美的公民革命。

盧梭:您的意思是,為了保護自己,做什麼都可以嗎?

霍布斯:沒錯。請你思考國家形成前的自然狀態。人們只能自己保護自己。這種狀態即可稱為戰爭狀態。沒有國家與法律的世界裡除了存在源源不絕的恐懼,還有暴力帶來的危險性。生活在這種世界中的人類,不僅孤獨、貧窮、骯髒、殘忍,而且壽命很短。

盧梭:真是悲慘的世界觀啊。您的意思是,人類原本就生活在戰爭狀態下嗎?

霍布斯:是的。人類不擇手段想活下去的自我保存權,就是所謂的「自然權」。人們為了確實保障自己的性命,透過群體間的共識與契約建立社會,並且將權利轉讓給比自己強大、帶給自己恐懼的君主與國家,展現自我保存的決心。而我所謂的「戰爭」,原本指的就是「自我保存」。

盧梭:我同意人類將「透過契約建立社會」做為自我保存的手段,因為我原本就認同社會契約,還寫了《社會契約論》這本書。但是,人類最初的行動原理,真的只有「自我保存」而已嗎?如果人類只根據這項原理行動,地球上的人類應該早就滅亡了。

霍布斯:為什麼這麼說?

盧梭:因為人類在擁有生活智慧、產生弱肉強食的觀念後,才造就了社會不平等與競爭。

社會不平等

如本文所述,盧梭主張不平等並不存在於自然狀態的最初階段。這是盧梭在一七五五年發表、討論人類不平等起源的著作《論人類不平等起源》中發展出來的概念。

霍布斯:所謂「生活智慧」是指什麼呢?

盧梭:就是「迴避自然帶來的痛苦」的智慧。人類因為獲得了這種智慧,所以地位變得比動物優越,也有了自尊心。這種自尊心使人類進入相互競爭中。如此一來,人類在面對他者時,就會判斷對方是值得信賴還是必須警戒。這就是契約概念的起源。

霍布斯:原來如此,我對此沒有異議。

盧梭:到了下一個階段,人類開始擁有家庭與私有財產,進而發展出共同體與分工。共同體形成後,獲得尊敬被視為有價值的事情,不平等也因此誕生;分工則導致財富集中,創造出不平等與貧困。即便到了二十一世紀,也因為職業這種分工形式,形成了年收入與狀態的差距。

分工

盧梭認為,分工源自於農業與冶金(金屬的開採、精製與加工)的發明,而農業與冶金也大大促進了私有財產制產生的不平等。另一方面,十八世紀的經濟學者亞當.斯密則主張「分工的效益」。

霍布斯:你的意思是,私有財產反而建立了一個會產生不平等與競爭的系統嗎?

盧梭:在您所說的自然狀態下,原本不存在人與人之間的從屬關係,也沒有競爭與戰爭。但人類還不是像現在這樣活得好好的?這不就是因為除了「自我保存」外,人類還有「憐憫心」嗎?簡單來說,「憐憫心」就是關懷他人。人類不只在意自己,也會關心自己以外的人,正因為如此,才能在自我保存的同時,也採取盡可能減少他者犧牲的行動。

霍布斯:不,沒有這回事。你似乎太輕視人類的欲望了。比如我們兩個人被關在一間什麼都沒有的房間裡三十天。假設在房間裡發現了一瓶可樂,你想會發生什麼事呢?

盧梭:一瓶可樂?

霍布斯:我們兩人會在自我保存本能的驅使下,搶奪那瓶可樂,陷入鬥爭狀態。這就是「萬人對萬人的鬥爭」。你覺得這樣的鬥爭是錯的嗎?我認為這樣的鬥爭狀態才是自然狀態下的人類本質。

鬥爭狀態

「萬人對萬人的鬥爭」首度出現在一六四二年出版的《市民論》。英國在這年因清教徒革命,陷入騎士黨與圓顱黨之間武力對抗的內亂狀態。

盧梭:請等一下。我的想法與您不同。的確,少了可樂,或許會活不下去,所以這時應該考慮到自我保存。但是,分享不就好了嗎?這樣誰都不用為了據為己有而爭奪可樂。一起喝不是很好嗎?

霍布斯:如果做得到的話,確實可以這麼做。

盧梭:我把這種心理稱為「愛己與憐憫心」。因為有這種對他者的關懷,才有現在的我們,人類社會也因此能存續下去。

霍布斯:所以你堅稱自然狀態終究不是鬥爭狀態嗎?

盧梭:社會的安寧就在人類彼此基於憐憫心而產生的關懷中建立。所以您說的沒錯,如果要我來說的話,自然狀態應該是「彼此關懷的狀態」。

本文節錄自:《不服來辯!15場哲學大師的Battle》一書,畠山創著,岩元辰郎繪,林詠純譯,究竟出版。