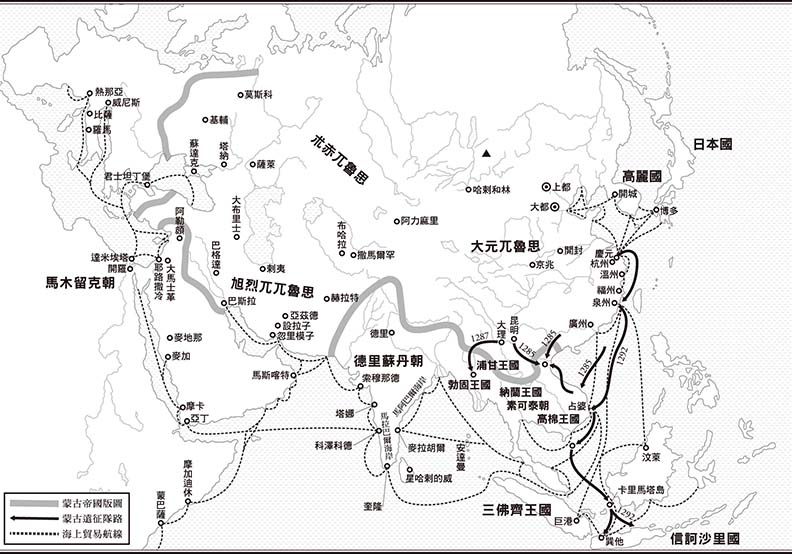

忽必烈政府計畫透過高麗國,與日本進行接觸。首先,西元一二六六年,黑的與殷弘以蒙古使者的身分,來到巨濟島,但因為害怕「風濤險阻」,沒有渡海就折返了。從那時到西元一二七三年,前後共有四次的蒙古使者到達日本的大宰府,送交國書給京都朝廷與鎌倉幕府。但日本政府認為那樣的書信為無禮之物,而不曾給予回覆。

以前人們都認為蒙古送交的國書必定用詞傲慢,內容多為強迫日本順從之事,所以日本只能不予理會,但事實上,這是個誤解。和歷代中國王朝送來的國書比較起來,元朝的姿態低調得令人驚訝。忽必烈政權最初並無開戰的想法,但是好幾次送去國書都被無視,再加上使節遭到殺害,這明顯是日本違反了國與國往來之間的規則,被認為是有意開戰,也是無可奈何的事。

西元一二七四年,忽必烈政權終於派出了駐留在高麗的蒙古軍與高麗國軍組合的兩萬七千名聯合軍,向日本前進。蒙古方面採取的團體戰法,強壓了以個人戰鬥為主的鎌倉武士;但日本方面的個別武士團也非常善戰。不管事實的結果如何,雙方好像都認為自己「戰敗」了。於是日本方面趁著半夜的時候,撤回到大宰府,蒙古方面也撤退到停泊在博多灣的兵船上。據說聯合軍正準備返航時,船才剛出了玄界灘,就遇到暴風雨的襲擊。不過真相是否如此,就難以確認了。總之,蒙古與高麗的聯合軍認為繼續在日本戰爭無益,便返回高麗,這一點倒是沒有疑問的,而日本稱這一次戰爭為「文永之役」。

七年後,西元一二八一年,第二次遠征日本的行動開始了。從高麗國出發的東路軍有四萬,從舊南宋領域內出發的江南軍有十萬,再加上世界史上最大規模的船團,浩浩蕩蕩地進軍日本。但是日本方面也防備周全地建造了石垣、石牆,不讓來犯的敵軍上岸。在海上的元軍大船團因為當年八月一日的颱風,而損失了大半,這次就是日本所謂的「弘安之役」。

第一次遠征日本的行動,顯然是對南宋進攻戰中的一環。當時投入的軍隊與船舶,是以征討三別抄的軍隊為中心所組成的。蒙古的目的在於阻止日本配合南宋的行動,只要這樣就足夠了。而且,從之前派遣使者與遞交國書,交涉和平的內容看來,恐怕目的也在於此。

第二次遠征日本的行動就不一樣了。對幾乎沒有遭受損失就順利地接收了南宋的忽必烈政權來說,對南宋的戰後處理中,如何處理收編的四十萬餘舊南宋職業軍人,是一大頭痛的問題。如果任由他們失業,一定會形成社會不安的原因。於是,有實戰能力的職業軍人,被轉派到西方、北方地區的戰線,或派到廣東、廣西地區征討反叛軍。剩下的老弱部隊,便依照他們的意願,成為海外部隊。

十萬江南軍是最初的測試案例,但是幾乎看不出這些人有武器裝備,他們隨身攜帶的是種植作物或開墾用的農作器具,江南軍根本就是移民軍團。

東路軍才是戰鬥部隊,他們先到先戰,是理所當然的。東路軍再加上水手、雜務兵,人數和內容與第一次遠征日本時幾乎沒有變化。因此,有著石垣、石牆和超過十萬戰鬥部隊日本軍,當然占了優勢。所以,即使沒有受到颱風的侵襲,當糧食用盡時,蒙古的遠征軍自然就非撤退不可。把蒙古撤軍的因素推到颱風頭上,根本是多餘的。若因為這樣的結果,日本人就產生「神國」的意識,那麼歷史就顯得太諷刺了。

第三次遠征日本的行動雖然經過多次計畫,最後還是沒有實現。而沒有實現的最大原因,便是下文提到以乃顏為主的左翼諸王舉兵叛亂。最大支持者的叛變,把忽必烈的政權推向存亡危機,忽必烈只好把準備遠征日本的諸軍團,投入北方的戰線中。另外,有人提出應該重視江南方面的叛亂與越南叛亂,然而這絕對不是放棄第三次遠征日本的主要原因。

忽必烈政權也曾經數次派出遠征部隊,前往陳朝安南國、占城、緬國(現在的緬甸)、爪哇。而且,散駐在江南地區的各個軍團,可以個別企畫、提出遠征的申請,只要獲得中央政府的許可,就能自籌經費、自行負責,展開遠征。這其實是駐外機關的一種「商業」競爭。然而,除了遠征緬國外,在酷暑與疫病的阻擾下,多數的遠征行動都以撤退做為結果。於是長久以來,人們便以「蒙古敗退」,來做為這一方面的結論。

其實以遠征爪哇來說,作戰行動本身是簡單地獲得勝利。但後來被當地的抗爭組織利用,又被在遠征軍協助下成立麻喏巴歇王國(《明史》記載為「滿者伯夷」)政權所騙,遠征軍才撤退的。這些遠征行動的目的,不在征服與統治,而是要求臣服與納貢,更重要的是掌握通商的路線。最後,蒙古還是直接掌握了東南亞海域的海上通商管道。從蒙古的立場來看,算是已經實現目的了。

又,這些遠征行動從開始企畫,到籌措兵員、糧草、武器、船隻等等事務,都存在著穆斯林商人團的公開或非公開介入。爪哇遠征軍超過兩萬兵員的遠征部隊,在當時可以說是相當驚人的大規模船團,其實相當於一個大規模的貿易船團。對穆斯林商人們來說,贊助這樣的遠征行動,基本上就是營利事業的一種。

從東南亞諸國到印度西南端馬拉巴爾海岸的港灣國家,最後也藉由納貢與忽必烈的政權正式締結關係。因為只要納貢,蒙古軍就不會出兵,還能得到經濟上的莫大利益。忽必烈的政權也在沿岸各地的主要港都城市,派駐負責貿易的官員。至此,旭烈兀兀魯思所控制的伊朗花剌子模和波斯灣的海上交通,也在蒙古的統治之下了。

印度洋上的東西通商路線,在蒙古的誘導下活躍起來,達到了和以前不同層級的水準。在此之前的北宋、南宋統治時代,以江南沿岸地區的幾個主要港灣都市為中心,被稱為「海上中國」(maritime china)的交易和往來,就已逐漸興盛繁榮起來,但那都只是地方社會組織的出海行動,北宋和南宋並未作為國家直接推動。直到了蒙古時代,終於出現由國家和政權組織鼓勵、引導的海上通商。

蒙古把海洋也納入體系中,展開了真正的「海洋時代」。就這樣,內陸與海岸的兩條線結合起來,繞過歐亞大陸與非洲北部、東部海岸,可以稱之為「世界通商圈」的交通體系出現了。蒙古的勢力範圍在忽必烈政權末期達到頂點,成為橫跨海陸的巨大帝國。

本文節錄自:《疾馳的草原征服者》一書,杉山正明著,郭清華譯,臺灣商務印書館出版。