從零開始

明末思想家顧炎武說過:「士大夫之無恥,可謂國恥。」在「六四」屠殺之後,殉難者的血不僅沒有提升這個民族的精神境界,反而讓曾以「民族良心」自居的知識分子整體性地喪失了道德底線。劉曉波追問說:「為什麼以大學生和知識菁英為主的『八九』運動,當慘案發生時,死的都是普通人,被判重刑的也大都是普通人?為什麼付出最大的生命代價的默默無聞的人們,無權講述歷史,而那些作為倖存者的菁英們卻有權喋喋不休?」他憤而指出:活人必須閉嘴,聽墳墓訴說。

那麼,作為倖存者,如何才能洗淨恥辱呢?劉曉波說:「讓我們感到恥辱和負罪、讓我們痛加反省、讓我們為根絕苦難的重演而奮起抗爭、讓我們學會去平等地關心具體人和普通人的苦難、讓我們學會做一個有尊嚴有高貴人性的人。」他念茲在茲的是:「應該為六四亡靈及受難家屬做點什麼,應該自責和內疚,應該堅守做人的底線,珍惜無數人用生命換來的道義資源。」

與「六四」的亡靈對話,需要詩歌這種「最高的語言」和「天使的語言」。劉霞說過:「我沒把劉曉波僅僅看作一個政治人物。他始終是笨拙而勤奮的詩人。」這個視角是獨特的,一般人只看到劉曉波政論家的一面,劉霞卻說:「劉曉波的詩人和政論家的身分是聯繫在一起的,我覺得劉曉波正是以詩人的激情在推動中國的民主,以詩人的激情一再對獨裁者說:『不!不!不!』在私底下,他卻以詩人的溫情,對『六四』至今得不到安息的冤魂們,對我,對他親愛的朋友們一再說:『是、是、是。』」

中國古代的詩人認為,詩歌的最高境界是「哀而不傷,怨而不怒」。但涉及「六四」這個主題的時候,劉曉波無法做到節制和內斂。他突破了「哀而不傷,怨而不怒」的《詩經》傳統,他的情感如同從地底下噴湧而出火山岩漿一樣,幾乎要將讀者的心靈灼傷;他的詩「哀而傷」、「怨而怒」,每一句話都像是從血管裡迸出來的。

每年「六四」紀念日,劉曉波至少寫一篇文章和一首詩歌,有時連續寫幾篇。這個日子比任何日子都重要,這是一道無法癒合的傷疤。他寫道:「在遺忘和恐怖之下/這個日子被埋葬/在記憶和勇氣之中/這個日子永遠活著/是不死的石頭/而石頭,可以吶喊/是讓墓地長青的野草/而野草,可以飛翔。」二○○九年夏天,在朋友的幫助下,劉霞將劉曉波歷年為「六四」寫的詩歌編輯成詩集《念念六四》,並配以自己創作的「洋娃娃系列」的攝影作品和油畫,在香港印刷了少許,作為一份珍貴的禮物,送給那些關心劉曉波的朋友們。

哀悼的言語,使詩人並未死在詩裡。在一首詩中,劉曉波有這樣一種奇詭的想像:既然「百無一用是書生」,那麼就將自己變成一塊木板吧,這塊木板可以安放在簡易的板車上,去搶救那些受傷的孩子,浸透汩汩流淌的鮮血,「一塊被丟棄的木板/無力抗拒鋼鐵的碾壓/但,我要救你/無論是屍體還是奄奄一息。」這塊木板也可以做成一副棺木,容納年輕的軀體,「來吧!堅強如水的年輕人/如果你的親人同意/把我做成簡陋的棺槨/陪你一起入土我的根我的家在大地深處/陪你一直睜著眼睛/在地下等待/直到你瞑目的那一天/長成森林。」

詩歌即便不能療傷,也能記錄疼痛。詩人蔣立波說:「在我眼中,劉曉波首先是個傑出的詩人,他的〈和灰塵一起等我〉、〈承擔〉等詩歌,讓塗脂抹粉的漢語挽回了一絲尊嚴。對他的重判,既是民族的災難,也是個體的恥辱,更是讓漢語再一次蒙羞。那一天之後,漢語留下了一個遼闊又難以癒合的傷口。」

「六四」之後的二十年裡,劉曉波最關切的是以丁子霖為代表的「天安門母親」群體。對於丁子霖挺身而出講述兒子死難的經過,劉曉波充滿崇敬之情地寫道:「當丁子霖教授家裡為年僅十七歲的殉難兒子蔣捷連設立的靈堂,第一次出現在世界各大媒體上時,全世界看到她那張悲憤的臉,聽到她敘述兒子被屠戮的經過,聲音中浸滿止不住的淚。但她不再恐懼,因為她知道,她們知道,屈從恐怖和忍受謊言,是對恐怖和謊言的製造者的縱容。」

卡繆(Albert Camus)說過:「我信仰正義,但是在正義之前,我首先要保衛母親。」這也是劉曉波的誓言。第一次出獄後不久,劉曉波從導師童慶炳那裡得知丁子霖、蔣培坤兩位老師的兒子蔣捷連在「六四」中罹難的噩耗。他於當年六月一日,「既作為學生,又作為身背負罪感的晚輩」,趕到兩位老師的家裡。那天,他看到了蔣捷連「遺像上的十七歲,正在八九運動的行列中,頭纏紅布條,雙手舉紅旗,一張年輕的臉,稜角分明,朝氣勃勃」。他聽蔣老師簡述兒子參加學運、遇難前後的情況後,扭身告退出外,半個小時後,手捧一束鮮花來到蔣捷連靈前,哭倒在地。隔了一天,他又來到兩位老師家裡,在蔣捷連靈前朗誦連夜創作的詩歌〈給十七歲〉。聲音嗚咽,不忍卒讀。

一九九三年,劉曉波在台灣發表〈我們被我們的正義所壓倒〉一文,其中對學運過於苛刻的批評,讓丁子霖一時難以接受,故而讓人帶話給他,讓他不要再上門。雙方的關係似乎破裂了。一九九六年夏天,劉曉波從被關押地釋放之後,再次上門拜訪丁、蔣兩位老師,對自己的觀點作了澄清,一些隔閡逐漸消弭。後來,劉曉波在一封信中說:「我也知道,包括二老也都曾對我有過負面看法,但我真的打心裡敬佩二老所為,真的從未哪怕是有半點對二老的抱怨。因為我知道,我能用心換得二老的理解和信任—只要我真心面對亡靈,與二老交心,我們必定走到一起。」

一九九九年的最後一天,劉曉波第三次出獄後,與新婚不久的妻子劉霞一起去拜訪丁、蔣兩位老師,得到了一份一百五十五名死難者的《尋訪實錄》。他寫道:「從讀第一頁開始,我的眼睛就濕了。我是在淚水中念給劉霞聽的,幾乎每讀一小段都要因哽咽而中斷,我已記不清中斷了多少次,每一次中斷時的沉默都有死一樣的寂靜,都能聽到亡靈們在地下發出的冤哭,那麼微弱、那麼無助、那麼撕心裂肺。」劉曉波和劉霞將這個人們喜慶地迎接新千禧年的夜晚留給了「六四」亡靈們,他們和丁、蔣兩位老師一起為亡靈守夜,他後來曾說:「在小連的遺像前,我不知道如何安慰兩位老師,平時的口若懸河也變得沉默寡言。」

此後一直到劉曉波第四次被捕,這九年中,劉曉波與丁、蔣兩位老師的交往日甚一日,他成為天安門母親群體最誠摯、最忠實的陪伴者和支持者。二○○三年底,蔣突發冠心病,入院手術。做手術那天,劉曉波一大清早就去了醫院,推著蔣的活動床從樓上到樓下彎彎曲曲地一直到手術室。然後,他一直在外面陪伴著丁。直到手術做完,他又親自推著蔣往重症監護室。旁邊的醫生和護工都以為劉曉波是他們的兒子,兩位老人都很感動。

多年來,劉曉波幫助「天安門母親」起草或修改聲明、提供未發現的受難家屬的線索、介紹記者和外國使館官員與受難家屬見面、轉交捐款等,可謂事無巨細。二○○四年「六四」十五週年前夕,丁子霖等天安門母親遭到當局非法拘押,劉曉波迅速撰寫了〈強烈抗議中共公安逮捕「六四」受難家屬丁子霖、張先玲、黃金平〉、〈受難母親的淚與愛:獻給被捕的丁子霖、張先玲、黃金平〉等文章,呼籲國內外人士與媒體強烈關注此事。

另一方面,劉曉波從不參與這個群體的內部事務,他說:「受難家屬群體的事情已經做得很好了……你要給受難家屬捐款,那就把錢放在茶几上,自己走人。」丁子霖回憶說:「他心態平和,從未把為我們這個群體所做的點點滴滴視為一種成本投入,或把與我們的交往當作某種政治資源。因為他明白,凡是涉及天安門母親的事,純屬道義性質,這裡沒有個人利害計較,與我們這個老弱病殘群體的交往,除了多承擔一份風險就不可能有什麼回報。因此多年來,我們與劉曉波的交往始終處於一種親密無間而又輕鬆的狀態。這是我們一直引為自豪的。」對於劉曉波來說,與母親站在一起,就是與孩子站在一起,母親與孩子之間,有臍帶的連接。

屠殺之後用謊言來包裹屠殺,是第二次屠殺。屠殺之後劊子手的加官進爵,預示著屠殺不會結束。在「六四」十週年之際,劉曉波被關押在大連市勞動教養院,他在電視中看到天安門廣場上人頭攢動的升旗儀式,他悲憤地寫道:「十年後的這一天/訓練有素的士兵/以最標準最莊嚴的姿勢/護衛著那個彌天大謊/五星紅旗就是黎明/在晨光中飄揚/人們踮起腳、伸長脖/好奇、驚詫和虔誠/一個年輕的母親/舉起懷中的小手/向遮住天空的謊言致敬。」與之形成鮮明對比的,是另一個母親:「而另一個白髮母親/吻著遺像中的兒子/她掰開兒子的每個手指/仔細清洗指甲中的血污/她找不到一捧泥土/讓兒子在地下得到安寧/她只能把兒子掛在牆上。」為什麼母親與母親之間會有如此之大的差異呢?而那個被欺騙、被愚弄的年輕母親,會不會繼續那個白髮母親的悲劇呢?

「六四」之後,劉曉波所堅持的「螻蟻撼樹」的事業,就是要斬斷母親與孩子之間代代相傳的苦難,讓天安門母親的悲劇不再發生。丁子霖寫道:「二十年來,我們苦苦追索大屠殺的真相,尋求遲遲不肯到來的正義。儘管前面的路還是那樣的漫長,但是,我們未敢懈怠,未敢停息,仍然一步一步地艱難跋涉著。」只有在母親的眼淚與吶喊中,孩子的靈魂才能重新如花般綻放。蘇曉康指出:「中國文明沒有見證的傳統,殺戮、流血、崩潰,都是周而復始,兩千年走不出中世紀。自天安門母親開始,中華民族不再對屠殺沉默,這個代價就是蔣捷連、王楠等那樣年輕的生命。母親們獻出了兒子才換來這樣的文明覺醒。」從丁子霖和劉曉波開始,中國終於有了自己的「見證傳統」。

圖說:八九學運時,「四君子絕食」點燃最後一把火。左起:周舵、劉曉波、侯德健、高新。(新世界出版社提供)

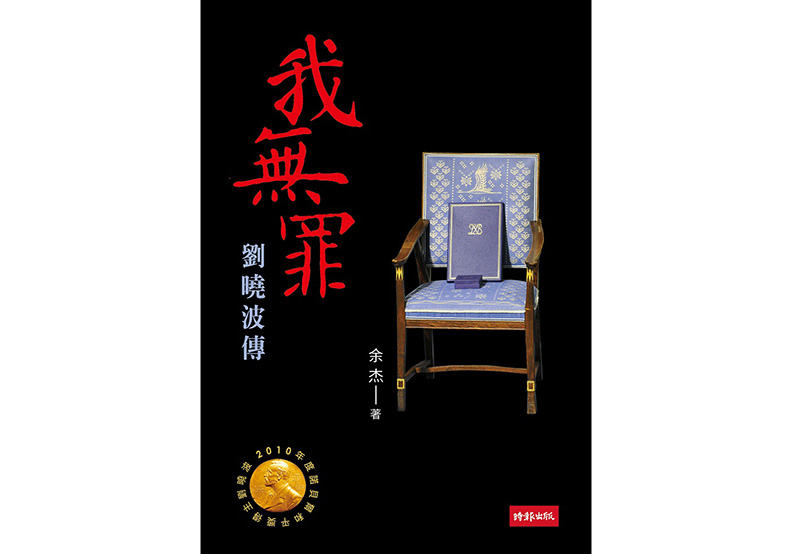

本文節錄自:《我無罪:劉曉波傳》一書,余杰著,時報文化出版。