一九九八年,我到阿富汗做塔利班政權下女性生活的報導。控制喀布爾的五年期間,塔利班的主要施政路線,是禁止他們眼中有違伊斯蘭精神的一切事物,包括長笛音樂、風箏、指甲油,以及公開展示女性臉孔。然而,最令人震驚的是禁止女性受教育。我訪問阿富汗時,超過八歲的女孩上學是非法的。塔利班領袖說,關閉女子學校是為了阻止世俗化教育的腐化。我見到違抗禁令經營秘密教室的女人,還有太害怕被塔利班發現文憑,以至於上哪都把證書藏在蒙面罩袍裡貼身保管的女大學畢業生。一名喀布爾的前法律系學生說,她只要看見以前的教科書,就感到頭痛欲裂、惶恐不安,導致她必須把書藏在看不到的地方。採訪期間,我曾問一名父親,想知道他的十歲女兒有沒有出過門。他回答:「出門幹嘛?」

在塔利班忙著藉由把女人關在家裡、遠離知識以保護伊斯蘭的那幾年,阿卡蘭發現伊斯蘭傳統截然不同的一個面向。這個傳統的傑出人物包括像烏姆─妲爾達之類的女人,她是西元七世紀在大馬士革和耶路撒冷清真寺教授法學的法學家和學者。她的學生有男有女,就連哈里發也聽她講課。阿卡蘭研究發現的另一個女人是西元十四世紀的敘利亞學者法蒂瑪.巴泰希亞(Fatimah al-Bataihiyyah),她在麥地那的先知清真寺為男人和女人講課,慕名而來的學生,最遠來自摩洛哥的非斯(Fez)。有個男學生驚嘆地陳述,她將身體斜靠在先知的墓上講課,男學生還忍不住補充,她靠的是最受人尊敬的位置:就在先知的頭旁邊。

我最早得知阿卡蘭的研究發現時,是在完成喀布爾採訪回國的途中。「我正在做妳會感興趣的研究,」他在牛津百貨公司喝茶時對我提起,「是關於女人的研究。」

「女人?」我回應。

他解釋,這是他偶然展開的一項研究。閱讀聖訓的古典文本時,他不斷看到許多女人的名字被當作專家、權威。他決定製作一本包含所有女性聖訓專家的傳記字典──穆斯林學術文化中流傳已久的體裁。

「所以是一本字很少的書?」我打趣地說。在牛津伊斯蘭研究中心做製圖研究時,我曾吃力地翻閱幾本學者傳記字典:從頭到尾,主角全都是男人。

「我也這樣以為,」阿卡蘭說,「我本來預期找到大概二十或三十個女人,計畫做成一本小冊子出版。結果愈找愈多。」

「真的?」我說,「多多少?」

「多好幾千。」

「幾千?」

誰料得到?雖然,自先知的妻子阿伊夏以降,博學女子在歷史上層出不窮。幾位史家也曾介紹女性的聖訓專家。可是社會上普遍認為,女人的伊斯蘭知識總是以某種家庭工業的方式運行:若女人學習,一般是在自家男女分隔的住宅裡。若女人教書,她們教的一定是女人。

阿卡蘭的研究《女聖訓專家:伊斯蘭的女性學者》挑戰這樣的迷思。自著手編纂他的「小冊子」十年之後,阿卡蘭交出一部長四十卷、含括將近九千名女學者的字典,年代介於先知時代到二十世紀。他的研究對橫跨喀布爾至麥加的傳統概念提出挑戰,否定伊斯蘭知識自始至終都是男人的成果。「我沒見過其他宗教傳統的女性,在其關鍵歷史上,如此重要、如此顯著、如此活躍。」阿卡蘭寫道。在傳統猶太教裡,女人不學習也不傳授《妥拉》(Torah),而且儘管女性主義學術研究如今證實,女人在早期基督教歷史扮演比以往認為更重要的角色,基督教的神職人員,直到非常晚近之前,依然全是男性。

謝赫從中世紀的茅利塔尼亞(Mauritania)發現數百名女孩能夠默背著名的伊斯蘭法學書籍《家庭關係法》(al-Mudawwana)的證據。

在西元十二世紀的埃及,一名女性學者的學生們盛讚她精通一「駱駝」的宗教文本。在中世紀時期的撒馬爾罕,向父親學習聖訓和伊斯蘭法學的法蒂瑪.撒馬罕迪亞(Fatimah al-Samarqandiyyah)負責審理法庭案件。她也頒布伊斯蘭教令─而且對比她更出名的先生,提供有關發布教令的建議。在這個時代,很多女人連清真寺都進不去,更何況在清真寺裡講學,因此讀到女性學者在歷史上享有這般自由的研究,令人精神為之一振。女學者當法官和伊瑪目的老師,頒布伊斯蘭教令,並騎馬或駱駝旅行到遙遠的城市拜師求教。某些特別博學的女學者,在中東一帶巡迴演講,譬如旅行到敘利亞和埃及為女人講學的西元十世紀巴格達出身法學家,或是在阿拉伯半島四處傳授知識的西元十五世紀麥加學者。還有西元十三世紀的法學家法蒂瑪.賓特─雅赫亞(Fatima bint Yahya),她的先生也是法學家,總和她商量特別困難的案子。當他帶著太太的伊斯蘭教令回到課堂上,他的學生會說:「這不是你的判決,這是來自垂簾後的指示。」

就像謝赫自己,許多女學者過著四海一家的生活。我最愛的其中一位是西元十一世紀的學者法蒂瑪.賓特─薩俄德.亥爾(Fatimah bint Sa’d al-Khayr),她在亞洲的旅行值得集結成一本專書。她出生於中國西部,父親是西班牙的穆斯林,她巡迴各地求學,念過布哈拉和撒馬爾罕的幾間穆斯林學校,和伊斯法罕(Isfahan)另一位著名女學者是同窗同學,一度定居巴格達,在大馬士革和耶路撒冷兩地為男人和女人講學,最後以七十八歲的高齡於開羅逝世。

為尋找這些女人,謝赫流連於伊斯蘭歷史的旁注。他發現她們的蹤跡藏在傳記字典、旅遊書和私人信函裡,還有清真寺和穆斯林學校的記載中。他搜尋的失落歷史散布在各大洲、各文本體裁和各語言的字裡行間。朋友和學術圈同儕從土耳其、巴基斯坦和沙烏地阿拉伯的圖書館,寄手稿影本給他。為了一則傳記,謝赫可能搜索六個不同文本,有些以烏爾都文寫成,有些是波斯文或阿拉伯文。誠如裝飾伊斯蘭清真寺的工匠,從頭到尾只用正方形和三角形的彩色磁磚,阿卡蘭抓住被孤立至今的文獻片段,將它們組合成耀眼的圖案。

他的研究耗時將近十年,進展極為緩慢,而且不受賞識。他白天工作的單位,認為這個計畫無關緊要。牛津伊斯蘭研究中心的主任,比較希望他專注在製圖計畫,以及將商業信函翻成阿拉伯文諸如此類的任務。這項研究,一如他正搜羅編纂的女學者,被排擠到邊緣。謝赫只能用平日晚間和週末做他的女學者研究。

根據現代傳記的標準,他找到的事實非常基本:乏味的書籍和導師清單,偶有學者美德的詳盡注解。舉例來說,《女聖訓專家:伊斯蘭的女性學者》以激發想像與期待的簡潔細節,概略描繪西元十一世紀地位顯赫的聖訓學者烏姆─基蘭姆.卡里瑪.賓特─阿赫瑪德.伊本─穆罕默德.伊本─哈提姆.瑪爾瓦濟亞(Umm al-Kiram Karimah bint Ahmad ibn Muhammad ibn Hatim al-Maarwaziyyah)的生平。我們得知,她是著名聖訓《布哈里聖訓集》廣受歡迎的解說員,她長駐麥加,死於麥加,得年一百。學生從四面八方慕名前來向她求教,包括重要的伊瑪目和聞名遐邇的史家哈提卜.巴格達迪(al-Khatib al-Baghdadi)。她在「知識之道」上旅行,行經伊朗城市薩拉赫斯(Sarakhs)和伊斯法罕,然後到耶路撒冷。

這些細節,對阿卡蘭而言,是一座資訊寶庫,就好像最精簡的描述如「上東區、戰前」或「校隊、長曲棍球、哈佛」,也能在美國人腦中召喚出許多不同的想像。「在伊斯蘭教中,六大聖訓集之一的《布哈里聖訓集》是繼《古蘭經》後最重要的書。」「如果她是傳授《布哈里聖訓集》的人,她的重要性可想而知,」謝赫說,「在印度或巴基斯坦的所有穆斯林學校,最重要的老師向來都是負責教聖訓的人。它是法律的根源,以及生活的根源。」

起初,我不假思索地假設,這些女人的名字之所以被遺忘,應該和西方婦女生活不受重視的原因大同小異。綜觀西方文明,歷史多出於男性之手,他們寫自己知道的事。女性的貢獻無人歌頌,直到一九六○年代起,才有女性主義史學家開始挖掘婦女成就。

在伊斯蘭文化脈絡中,女性被抹煞的原因比想像中複雜。「穆斯林社會珍視女性的謙恭,」某天阿卡蘭和我通話時解釋道,「傳統上,許多穆斯林家庭,不願家中妻女的名字被昭告天下。」把女人的名字排除在課堂、穆斯林學校或清真寺紀錄之外,不過是「遮蔽」(hijab)概念的廣義詮釋。事實上,這個通常被用來稱呼女性頭罩的名詞,泛指對男性和女性應有的謙恭。為保護女性不暴露在公眾目光之下,女學者的生平和工作成果於是被遺留在史冊之外。

他說,對遮蔽概念的廣義詮釋至今屹立不搖。「即便現在,還是有些人不要他們妻女的名字出現在印刷品上,或在公共場合被宣布,」阿卡蘭告訴我,「有一次,我替一份烏爾都文報紙撰寫關於朝聖的文章。我想介紹朝聖團裡的成員,但全部男人都請我不要揭露他們家中女性的名字。」

「那你怎麼稱呼她們?」

「就『某某某的妻子』和『某某某的女兒』。」

一個世代以前,我的母親也曾做相同的事。她在一九六○年代使用的郵寄標籤貼紙是「理查.W.鮑爾太太」。後來女性主義興起,這些貼紙被丟進抽屜裡。時至八○年代,一名學生在她的婦女研究課上,以極為嚴肅的口吻提問,想知道她的名字「海倫.鮑爾」(Helen Power)是不是向「特洛伊的海倫」(Helen of Troy)的女性主義致敬。

有鑑於女人不具名的傳統,謝赫所找到的九千名女性,可能只是歷史上女性伊斯蘭學者的冰山一角。「我能找到九千人,代表實際數目還有更多更多。」他說。在每卷《女聖訓專家:伊斯蘭教的女性學者》卷末,他收錄大量提及女人的引文,有時多達數百條。這些女人在史料中不具名,而是以令人惋惜的簡潔描述如「姐妹」「妻子」或「女兒」現身。

他蒐集到的學者不僅數量可觀,而且成就斐然。他振奮地說,這些隱藏在史料裡的女人,是傑出的聖訓權威,精通伊斯蘭傳統。「在伊斯蘭學術史上,女性從不曾被指控捏造聖訓,或錯誤地傳達聖訓。」阿卡蘭說。

我笑了。「我不信,」我說,「雖然我很想相信女性在道德上比男性優越,但那根本不可信!」

「相信我,是真的!」

「怎麼可能?」

「她們不需要編造聖訓,」阿卡蘭解釋,「聖訓對她們而言無關收入,而且她們傳授聖訓不是想獲得名氣。她們純粹是為學習而學習。」

阿卡蘭論稱,男女分隔制度使她們為學術而學術。對女性而言,學術研究是一種宗教使命,而不是她們的職業。

相較之下,男性做學問是為了謀生。針鋒相對的法庭生活,意味著他們必須推銷自己的學術研究,吸引掌權者的青睞。「很多時候,在朝廷服務的伊斯蘭學者憑空捏造聖訓,」阿卡蘭說,「因為他們想奉承或輔佐統治者。」一名中亞學者曾設法「找到」一條聖訓,指出先知穆罕默德說,中亞的河流就如同天堂的河流。另一名精明的學者侍臣,注意到主子把照顧鴿子當作嗜好,於是「發現」一條聖訓,指出守護鴿子福祉的人都能進天堂。這位虔誠的哈里發,看出其中的諂媚意圖和假造伊斯蘭傳統,立即殺了他所有的鳥。

西元十七世紀以降,隨著許多穆斯林國家落入歐洲殖民統治,女性學術研究式微。謝赫解釋其衰頹,一部分也是受到整體穆斯林學術自信下降所影響。穆斯林學校系統失去活力,導致父權習俗填補真空。宗教學者的領導能力一蹶不振,他們當中許多人求助於政治而非學術研究,使穆斯林對自己的歷史一無所知。「我們的傳統愈來愈弱,」謝赫曾經跟我說,「當一群人很衰弱的時候,他們變得膽戰心驚。當一群人膽戰心驚時,他們不會給女人自由。」

穆斯林的不安全感使得究竟誰才掌握宗教權威的問題,變得特別棘手。有些宗教學者認為女人在公共場所發言是被伊斯蘭禁止的。這些男人認為,一個女人堂而皇之地談論宗教非常無禮。阿卡蘭告訴我,假如代表地方政府的女人到清真寺談論世俗事務,像是流感疫苗或社群關係,男人會願意聽。可是女人談論宗教事務則會觸怒很多男人。「如果和宗教知識有關,他們會說:『喔,女人的聲音是被禁止的,而且對什麼都有意見!』」謝赫落寞地說,「因為那是他們的地盤!」男性對於他們眼中專屬男人的傳統感到惶恐不安,意味著女人經常得受罪。謝赫有個朋友和太太到英格蘭旅行,禮拜時間一到,這對夫妻走進附近的清真寺。伊瑪目拒絕讓這位太太入內禮拜,宣稱即便出門在外,女人就是不能到清真寺做禮拜。最後是誰提供她禮拜的場地呢?一位印度教商人。「他打開店門,讓她進去禮拜。」謝赫語帶稱許。

阿卡蘭說,就像否定她們的其他權利,拒絕讓女人進出清真寺,純粹是緊抓著特定習俗不放,不是忠於信仰。在教育方面,他的立場更嚴正。他說,阻止女人求知,就像活埋女孩的前伊斯蘭時代習俗。扼殺她們的潛力使今天的穆斯林世界和「蒙昧時期」(jahiliyya)半斤八兩。「我告訴人們:『真主賦予女孩各種稟賦和潛力。』」他說,「如果她們不能夠發揮,如果她們沒有機會學習,本質上就如同活埋。」

被埋沒的穆斯林女性

阿卡蘭藉由翻出被埋藏的女學者傳統,為激進的社會變革事先鋪路。對穆斯林而言,伊斯蘭的過去不僅是史學家的研究對象,也為眼前提供依據。指導宗教生活和行為規範的是歷史先例,不是理性創新。因此,阿卡蘭發現這些女學者,不僅是一段被埋沒已久的歷史的有趣片段,而是用來改變現狀的有力證據。

「他正在做的事具有革命性,雖然一名傳統主義學者和革命性一詞沾上邊,或許有點古怪。」加州大學洛杉磯分校歷史教授、《伊斯蘭教的女性和宗教知識傳播》(Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam)作者阿思瑪.賽伊德(Asma Sayeed)說。儘管其他穆斯林,譬如進步人士和女性主義者,對伊斯蘭父權制度的質疑更強烈,相較之下謝赫則是從傳統內部逐漸削弱父權。他接受的穆斯林學校教育屬於保守派,他對女學者的興趣來自傳統本身,採取透過聖訓而非性別的觀點。

他的研究發現不經意地將他塑造成婦女解放的代言人。《女聖訓專家:伊斯蘭教的女性學者》研究的消息一出,穆斯林女性透過電郵大力宣傳。「那個週日早上,我們互相通電話,聊他的研究成果被報導的事,每個人都說:『妳相信嗎?』」一名穆斯林女子告訴我。突然間,謝赫的名字被許多意想不到的部落格大肆宣傳,像是「壞壞女穆斯林」(Badass Muslimahs)和「致命女性主義者」(The Fatal Feminist)。(我要徹底坦承:謝赫無意宣傳他的研究,但我有。他的研究在我為《紐約時報雜誌》[New York Times Magazine]報導該研究的文章刊出後,才廣為流傳,所以謝赫總說,他出名都是我害的。)現在,從紐約到吉隆坡都有團體邀請他以女人為題演講。穆斯林研究生到賽伊德的加大洛杉磯分校辦公室找她,渴望以伊斯蘭女性歷史做論文題目,個個都說是受到謝赫的書的啟發。

某個晚上,他在倫敦金融中心金絲雀碼頭區(Canary Wharf)的公共圖書館「觀念倉庫」(Idea Store)演講。出席觀眾幾乎全是女性,她們把背包和公事包放在一旁,手上黑莓機震個不停。坐在世界前幾大銀行總部駐紮的摩天大廈叢林裡,聆聽伊斯蘭學者演講,可能顯得不太合適─但只有非穆斯林會這麼認為。事實上,當晚的主題之一是流動性,以及穆斯林女學者扮演的角色、現身的場地。阿卡蘭和共同發表者阿伊夏.布黎(Aisha Bewley)大致描述了一段歷史,那截然不同於許多當代穆斯林女性處處受限的困境。在中世紀時代,市集女商人在自家店內辦私塾,有些女學者在公園裡授課。謝赫告訴聽眾,曾經有個女人公然糾正哈里發,也就是穆斯林社群的領袖。當他介紹法蒂瑪.巴泰希亞,就是靠著先知墳墓教書的那個學者,在場女性一片譁然。「哇!」坐在我隔壁的年輕女子驚嘆,不可置信地直搖頭,「靠在先知的墓上!」

儘管在基層之間引發騷動,阿卡蘭對九千名女人的生平細述仍不見天日。除了自成一卷的導論,以英文出版,完整研究仍靜靜躺在他的電腦硬碟裡。他在大馬士革、貝魯特和拉克瑙長期合作的出版社都說,四十卷的成本太高了。儘管他的學生們苦苦懇求,他想要先有紙本書,然後再公布到網路上。

研究一度受到沙烏地阿拉伯前駐華盛頓大使圖爾基.費薩爾親王(Prince Turki al-Faisal)的關注。謝赫優素夫.卡拉達維(Sheikh Yusuf Qaradawi,因為在半島電視臺做傳道節目,成為世上最著名的遜尼學者之一)也公開對這項研究計畫的欽佩。謝赫的一些學生發起募款活動,試圖籌措出版資金。不過研究仍尚未付梓,一部分是謝赫缺乏世俗野心的緣故。「有聯合國的人打電話來,」某日他一語帶過,「他說他們想要協助我的研究。」結果,阿卡蘭把來電者的名字和電話號碼弄丟了,儘管我不斷逼問,他就是想不起男子所屬的部門單位。他一點也不擔心:「他會再打來的。」

直到對方打來之前,阿卡蘭藉由對女性團體以及在大學校園演講,繼續分享他的研究訊息。可是,他的發現和當代習俗之間的鴻溝有如天壤之別。他在開羅艾資哈爾大學發表關於女性的演講那天,臺下清一色全是男性,儘管這所遜尼派世界德高望重的大學,既有女學生,也有女教授。

在諸如此類的時刻,阿卡蘭會感嘆變革的腳步走得太慢。「都是文化,」他緊鎖眉頭地說,「全都是文化的影響。」偉大學者如阿布─哈尼法(Abu Hanifa)和瑪立基──都是法學派的創始者──「他們從不反對女性!他們向女性學習!」他曾提到自己讀了十八世紀詩人湯瑪斯.格雷(Thomas Gray)的〈寫於鄉間教堂庭院的輓歌〉(Elegy Written in a Country Churchyard)。這首詩向死去的英國農民致哀,感嘆他們一輩子只識得鄉村生活,沒機會受教育,無法施展與生俱來的天賦。阿卡蘭說,若能接受適當教育,「格雷說那些入土的村民,本來可以是下一個大詩人彌爾頓(Milton)」。「穆斯林女人也是一樣的情況。一群被埋沒的彌爾頓們。」

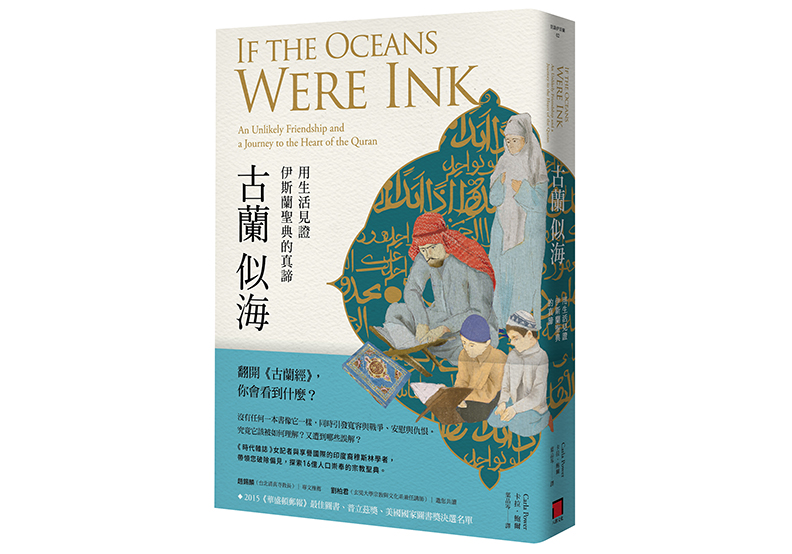

本文節錄自:《古蘭似海:用生活見證伊斯蘭聖典的真諦》一書,卡拉.鮑爾(Carla Power)著,葉品岑譯,八旗文化出版。