父親在工作生涯的全盛時期,半夜搭計程車「榮歸」之後,總會從樓梯下方對著在二樓睡覺的我和弟弟大喊:

「喂,你們兩個,下來一下好不好?」

「現在都幾點了,別鬧了啦!」

「有什麼關係,我帶伴手禮回來了嘛。」

我被母親的告誡聲和父親興高采烈的聲音吵醒,睡眼惺忪地下樓後,看到的伴手禮通常都是銀座高級壽司店的便當。和業者應酬回來的父親會不厭其煩地詢問一邊揉著睡眼一邊吃壽司的我和弟弟:

「怎麼樣?好吃嗎?」

在父親罕見地提早回家的日子,伴手禮就不是壽司了。父親並沒有立刻將伴手禮拿出來,而且莫名其妙地抿著嘴巴,一臉不悅地脫下大衣,掛上衣架,搞得茶室的氣氛很不安,接著才裝模作樣地將一個藍色浪花圖案的紙包放在矮桌正中央。

「有舟和的地瓜羊羹喔……」

父親一定會加上店名「舟和」。

「舟和的地瓜羊羹」是父親的最愛。

可是,家人們的反應卻和父親的期待有所差池。

「怎麼又是舟和的羊羹啊?」

母親不愛吃地瓜類食品,我和弟弟也不怎麼興奮。

和泡芙或海綿蛋糕等閃著漂亮的蛋黃色光輝的西洋甜點比起來,舟和地瓜羊羹的黃色顯得有點兒成熟、樸素且黯淡,看起來就是很老氣。

父親孤孤單單地興奮著。他換上睡衣,性急地搓著雙手,並催促著在廚房的母親說:

「媽媽,泡杯濃茶來喝。」

父親面前放著他愛用的備前燒(註一)大茶杯,我們面前則放著各自的茶杯。

舟和的地瓜羊羹口感黏黏的,但是卻又有乾乾粉粉的感覺。這些粉末就慢慢地在喉嚨的某部分堆積。

父親喝了一口濃茶,將地瓜羊羹放進口中,然後發出彷彿深深咀嚼幸福的聲音。

「啊……果然還是舟和的地瓜羊羹好吃啊!」

接著,他頻頻徵求眼前的我和弟弟的回應:

「怎麼樣?你們也喜歡舟和的地瓜羊羹吧?對吧,喜歡吧?」

父親是在距今十六年前過世的,當時我三十三歲。過了幾年後的某一天,朋友來我一個人住的公寓玩。

「這是禮物。」

我看著朋友遞出的紙袋,反射性地說:

「啊,舟和的地瓜羊羹……」

「妳知道喔?」

「當然。」

早在三十年前,父親常常買回來,不過現在,藍色浪花的包裝紙設計已經改成雷門的大燈籠繪圖了。

這天晚上,我一個人打開紙盒。

(啊,這個顏色!)

盒子裡滿滿的黃色突然出現在我眼前。地瓜的暗黃色……一看見這個成熟的黃色,上野、淺草的街頭風景,立刻在我腦海中甦醒。

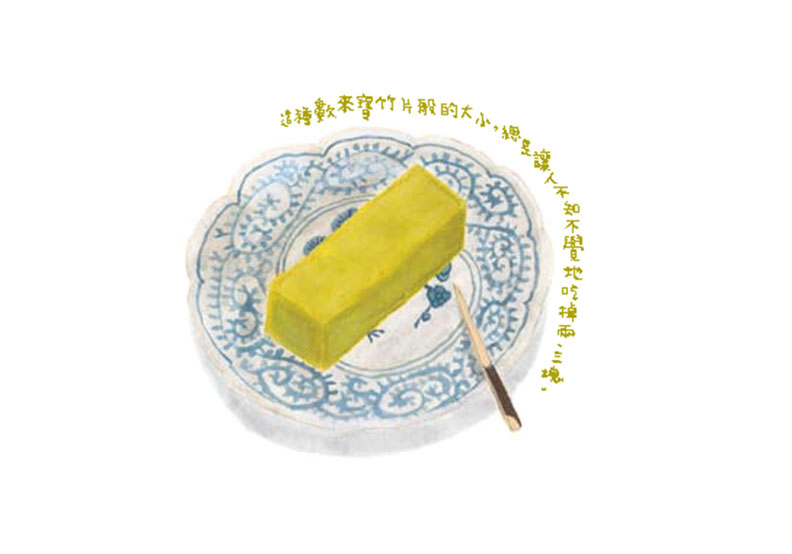

盒子裡的地瓜羊羹被切成六塊,每塊地瓜羊羹的形狀,都是類似數來寶竹片的柱形,邊角的垂直角度則像用尺量過一般。

我將這個黃色的數來寶竹片放在捲草紋圖樣的盤子裡,然後泡杯茶放在桌上。

一面看著電視,我一面用甜點用的牙籤,斜斜切下數來寶竹片的角角,隨意放進嘴裡,忽地感到耳下一陣劇痛,不由得用手壓住。口中的直角隨即崩解,散發出的地瓜溫暖口感和懷舊甜味,讓我的心不由自主地放鬆了。

「是地瓜!」

這是地瓜羊羹,當然是地瓜。但是,這比地瓜還像地瓜。

我認真地凝視著地瓜羊羹,切成直角的角角部分有些霧霧的。孩提時代覺得老氣的暗黃色,竟然有這麼豐富的味道。這個金黃色的數來寶竹片當中,塞滿了自然的堅持。

看完盒子裡小小的說明書後,發現地瓜羊羹是只用一顆顆親手剝皮的蒸地瓜和砂糖製成的。原來如此,怪不得處處摻雜著紅褐色的皮。雖然表面光滑,地瓜短短的纖維還是像毛氈一般,處處豎立。

我連續吃了三塊。不知道是地瓜的纖維還是粉粗糙地卡在喉嚨,不停堆積。我喝了一口煎茶,卡在喉嚨的東西和茶的苦味就全被沖下肚了。舒暢的感覺襲來,讓我又開始吃起地瓜羊羹。

從此,我經常買「舟和的地瓜羊羹」。一想到吃完飯,有「舟和的地瓜羊羹」等著我,就覺得晚餐看起來好豪華。將餐桌整理乾淨後,我先泡好較濃的茶,再把像數來寶竹片的地瓜羊羹直接放進盤子裡,直到心滿意足地欣賞完這深深的金黃色後,方才切下邊角,放進口中,然後卸下心防,細細地品味這股幸福。

「啊……果然還是舟和的地瓜羊羹好吃啊!」

回過神來,我才發現自己說出的話和父親一模一樣。

前幾天,我在附近的公園散步,看見鮮紅的彼岸花在矮牆上綻放。

「啊,又到彼岸七日(註二)了呢!」

一到彼岸七日,我們家供奉在父親佛壇上的不是紅豆糯米糰,而是「舟和的地瓜羊羹」。

註一:岡山縣備前市為日本六大古窯之一,此地所燒製的陶器稱為備前燒。

註二:彼岸七日為以春分或秋分為中間日,前後各三天,加起來共七天的掃墓日,和臺灣的清明節類似。由於彼岸花的開花期在秋季,所以這裡指的是秋之彼岸日。

本文節錄自:《記憶的味道》一書,森下典子著,羊恩媺譯,馬可孛羅出版。