我在前一次的晚餐真正跟他說到我搖搖欲墜的婚姻,說我太害怕會害年幼的女兒受到無法平復的傷害而不敢採取斷然的舉措,愛德華當時只細聽,不吭聲。幾天之後,我收到一封信。直到今天,只要我覺得像頭困獸,我都還是會把這封信拿出來唸。信的部分內容是:「妳是個有才華的好女人,只是潛能還沒有發揮,因為我們都需要愛、支持和運氣。妳失掉了為自己的東西而奮鬥的意志,妳把對人生的主宰拱手讓人,這兩件事就是妳現在要解開的謎團。等妳全部拿回來之後,要牢牢地握住。」

愛德華九十三歲,歲數幾乎有我的兩倍大。他在納什維爾出生,喜歡波本酒加冰塊,在對談中使用「帶種」這類字詞,但他也能像個道地的紐約客一樣罵髒話。他沒有手機,沒有電腦。什麼都是手寫的,而且他不看電視。

「我們住在通訊的時代,可是卻沒有人知道如何溝通了。」有一次他這麼說。「只是寫電郵和傳簡訊,那不叫溝通。」愛德華接著說。「沒有人在面對現實。真是太可惜了。」

愛德華偶爾會到公寓對街的紐約市立圖書館羅斯福島分館去看《紐約時報》,每次《紐約郵報》上有我的報導,他就會到公寓旁邊的熟食店去買一份報紙。他訂閱了《紐約書評》,這是他在耶誕節收到的禮物。他把《紐約時報》的書評影印下來,夾進他在讀的書裡。如果書是別人送的禮物,他就堅持要那人在標題頁簽名。他高中畢業,可卻是我認識的人裡最淵博的。他寫信都用有浮雕的信紙,而且還會寄他手寫的詩給我,有時會害得我看得哭起來。

而且他對我總是實話實說,有時極為婉轉,但我說過,有時也很尖銳。他在許多方面強迫我面對我自己的本質,而這些本質是我寧可不讓它見光的。愛德華對我的生活的真知灼見往往讓我發愣,但是害我流眼淚的卻是他的寬仁。我知道他在批評我的外表之前一定想了很多,但讓我出乎意料的卻是他下面的一番話。

「我們得給妳弄點特別的。」愛德華在我們用餐時說。「我想看妳穿上漂亮的裙裝,穿上高跟鞋。我們得去逛街。」

接著他說起了一個故事,權充解釋。他說有一次他買了一套昂貴的套裝給他的女兒蘿拉,因為他覺得女兒的心情很低落。他帶她到薩克斯第五大道,蘿拉挑中的那套衣服原價是一千四,打折之後價格仍然令人咋舌。

「我們買得起嗎?」寶拉那時這麼問他。

「買不起也得買。」愛德華很乾脆地說。他也幫蘿拉買了一件昂貴的風衣。

「她的樣子漂亮極了。」他回憶道。

說時遲那時快,廚房的鬧鈴響了── 愛德華在烤的約克夏布丁好了。他站起來,略有些搖晃。我起身要幫他把盤子挪開,可是他拒絕了。我也清楚該就此打住。

我後來才了解跟愛德華共進晚餐變成了一種儀式,灌注了一種過節的氣氛。只要他身體好,就會創作砂鍋菜或是焗烤牡蠣,有時我們會奢侈地喝香檳或波特酒,用他繼承自他母親的百年古董酒杯喝。他總是把餐盤放進烤箱裡加熱,即使這一餐吃的是剩菜── 不過愛德華很少會讓剩菜上桌。每一個步驟都像儀式一樣規規矩矩地展開:主菜前一定先喝杯調酒──今晚我們喝馬丁尼── 然後再上甜點,最後可能來杯加了白蘭地的土耳其咖啡或里卡茴香酒。

「最要緊的是把家人當客人,把客人當家人。」他有一次這麼跟我說。無論我在敲他的門之前心情有多糟,離開愛德華的公寓時,我的臉上總是掛著笑,知覺到我剛才經歷了某種純粹的喜樂。

「我才跟妳爸爸吃過飯!」我跟薇樂莉說。在早期的一次晚餐之後,我走路回家路上打電話給人在加拿大的她。「謝謝妳!謝謝妳!我不知道是為什麼,可是我的心情好極了!」

這時愛德華把我們的盤子放進洗碗槽裡,忙著準備甜點。他把杏子果醬和白蘭地倒進平底鍋裡,點火燃燒,在鍋子竄出白色火苗時微微退後。火焰變弱後,他把火燒過的杏子醬舀到剛從烤箱裡取出來的約克夏布丁上,然後再撒上糖霜。

可能是因為甜甜的、海綿似的布丁,也可能是那晚喝多了酒。我們兩個人一餐喝光一瓶酒是稀鬆平常的事。無論是哪個原因,我都聽見自己開心地同意了跟他去逛街,然後就用最後的一杯酒互相舉杯,預祝採購愉快。

是的,我現在成了愛德華的特殊計畫。毫無疑問,搞定我的中年危機給了他某種目標。無論是什麼情況,我都已經一頭栽進去了。可是我還是要他答應我一件事:不准他真的幫我買東西。

「好。」他說,灰藍色的眼睛一閃一閃的。「我們就只看看。」

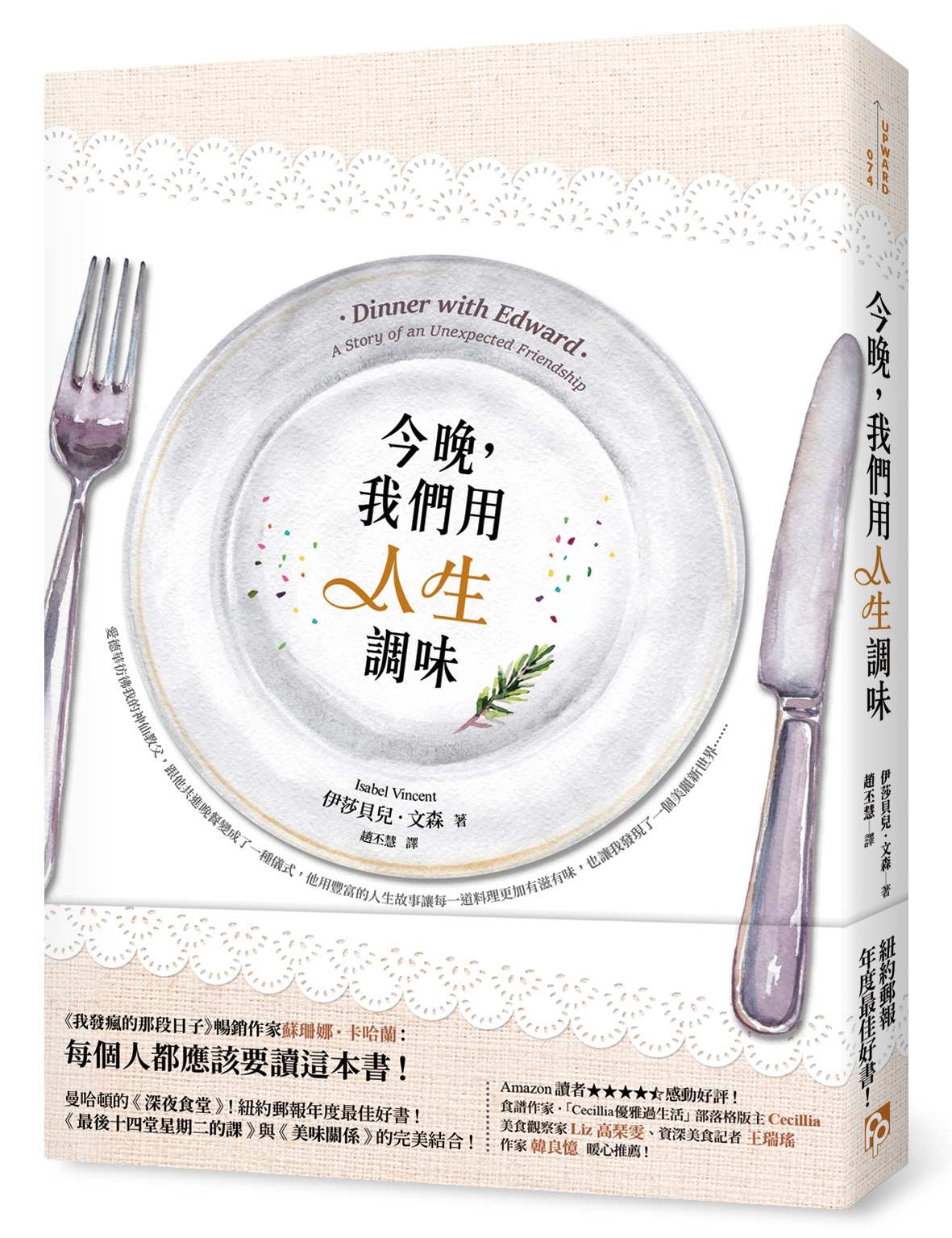

本文節錄自:《今晚,我們用人生調味》一書,伊莎貝兒.文森(Isabel Vincent)著,趙丕慧譯,平安文化出版。

圖片來源:unsplash JOHN TOWNER