以「宅心仁厚」自期,一生躬行、不敢稍懈的曾國藩要求子孫多讀詩書以修福慧,在他自撰期勉子孫多讀前哲往聖之書的《聖哲畫像記》中,有一段直指人心的深刻之論,曾公說:

「自從佛教傳入中國,強調禍福及因果報應的理論,因此『行善一定有好報』的說法深入人心,而且非常牢固,但是,這樣的好理論也有一些副作用:有些人才讀了兩天書就希望能高中進士並因之而得高官厚祿;稍微懂了一點古聖先哲的義理,就認為自己學問很大,應該立刻得到高知名度;寫書還沒寫完,就一心要找一些有身份有地位的人替自己吹噓一番。說來說去,因果報應之說,反而使有些人早上栽種晚上就想收成,投資一塊錢卻想回收十塊錢。」(自浮屠氏言因果禍福,而為善獲報之說,深中於人心,牢固而不可破。士方其佔畢咿唔,則期報於科第祿仕;或少讀古書,窺著作之林則責報於遐邇之譽、後世之名。纂述未及終編,輒冀得一二有力之口,騰播人人之耳,以償吾勞也。朝耕而暮穫,一施而十報。)

事實上,「善有善報」絕對是不易之理,然而,為什麼自己行了善卻沒見到善報?真正的原因多半是:功夫不到,累積的「數」不夠,產生不了作用。

冰凍三尺哪裡會是一日之寒呢?日行一善,三個月不見果報,立刻覺得「善有善報」是欺人之論,但是,小貓、小狗在娘胎也不止三個月,而且,生下的小貓、小狗還站不起來呢:天下有什麼事,可以三個月見效的呢?

有一位著名中醫談到醫理時說:常年暴飲暴食,睡眠起居無常,所得的病卻希望三天就能醫好,哪裡有這種可能?不好好保養身體,總得一段時日才會生病:調理身體醫病又怎能不花一段日子呢?天下萬事皆有定數啊!

《易經》對於「定數」的運用之道強調「積」—〈繫辭傳〉說:「善不積不足以成名,惡不積不足以滅身。」〈坤卦文言傳〉說:「積善之家必有餘慶,積不善之家必有餘殃。」

《荀子‧勸學篇》以大自然中的萬象為例,開發「積」的功能,他說:

「小土堆沒有什麼功能,但是,不斷的累積土,到了小土堆成為一座大山之時,自然會產生風雲的變化;小水塘的功能有限,但是,當小水塘不斷的累積變成一座深淵,自然會有蛟龍寄生其中。積累善心、善行,自然養成良好的品德,智慧也

能得到相應的發展,也就具備了聖人的精神境界。所以,不積累每一小步,就不能遠達千里;不彙集細流,就不能形成江海。千里馬跳躍一次,也不可能有十步遠;劣馬拉車走十天,也能走得很遠,劣馬的成功在於不停地走;拿刀雕刻東西,刻幾下就停了下來,腐朽的木頭也刻不斷;雕刻東西如果不停地刻下去,金石也能雕刻成功。(積土成山,風雨興焉;積水成淵,蛟龍生焉。積善成德,而神明自得,聖心備焉。故不積蹞步,無以至千里;不積小流,無以成江海。騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍。鍥而舍之,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤。)」

—所以,「為者常成,行者常至」,荀子認為「勤積」是紅塵人世中為學、健身、修心的不二法門。

中國哲人的立論是否正確?其實都可以在生活中去驗證,例如:一課書本來不會背,專心的背唸一百遍,看看是不是可以琅琅上口?身體本來很弱,找一項相宜的運動,持續的鍛鍊,體能是否會轉強?相貌平庸,持續的「日行一善」,看看百日之後,相貌是否會有動人之處?答案通常都是肯定的。

聖哲所見略同,〈中庸〉也極看重「積」的功能,所以,〈中庸〉第二十章提示「擇善固執」的五大原則:「博學、審問、慎思,明辨、篤行」之後,強調:「人一能之,己十之;人十能之,己百之;果能此道矣,雖愚必明,雖柔必強。」—一個人只要肯秉持善道,鍥而不舍,絕對可以從愚昧變聰明,從柔弱變堅強;〈中庸〉有沒有騙人?試試便知!

只是,「積」還得注意「積」的是什麼?所以,〈繫辭傳〉說:「善不積不足以成名,惡不積不足以滅身,小人以小善為無益而弗為也,以小惡為無傷而弗去也,故惡積而不可掩,罪大而不可解!」

賣草鞋出身的劉備必定讀過易經,而一生轉戰沙場、建國立業,使他親身體悟易經沒有騙他,所以,他臨終的戒子之言是「勿以善小而不為,勿以惡小而為之!」劉先主不但知「積」,還深知要「止於善」。

不過,數字雖有「化腐朽為神奇」的功能,但是,也有其極限,譬如:身高一百五十公分的人,與身高兩百公分的人比賽跑一百公尺:體重五十公斤的人與體重一百公斤的人比賽相撲,那是無論如何苦練也不可能取勝的,終究,形勢比人強!

所以,《易經》強調的「自強」還包括「認識自己」:認識自己的長處、不足之處,這都是自強精神的內涵,唯有真正認識自己才能趨吉避凶,不生悔吝。

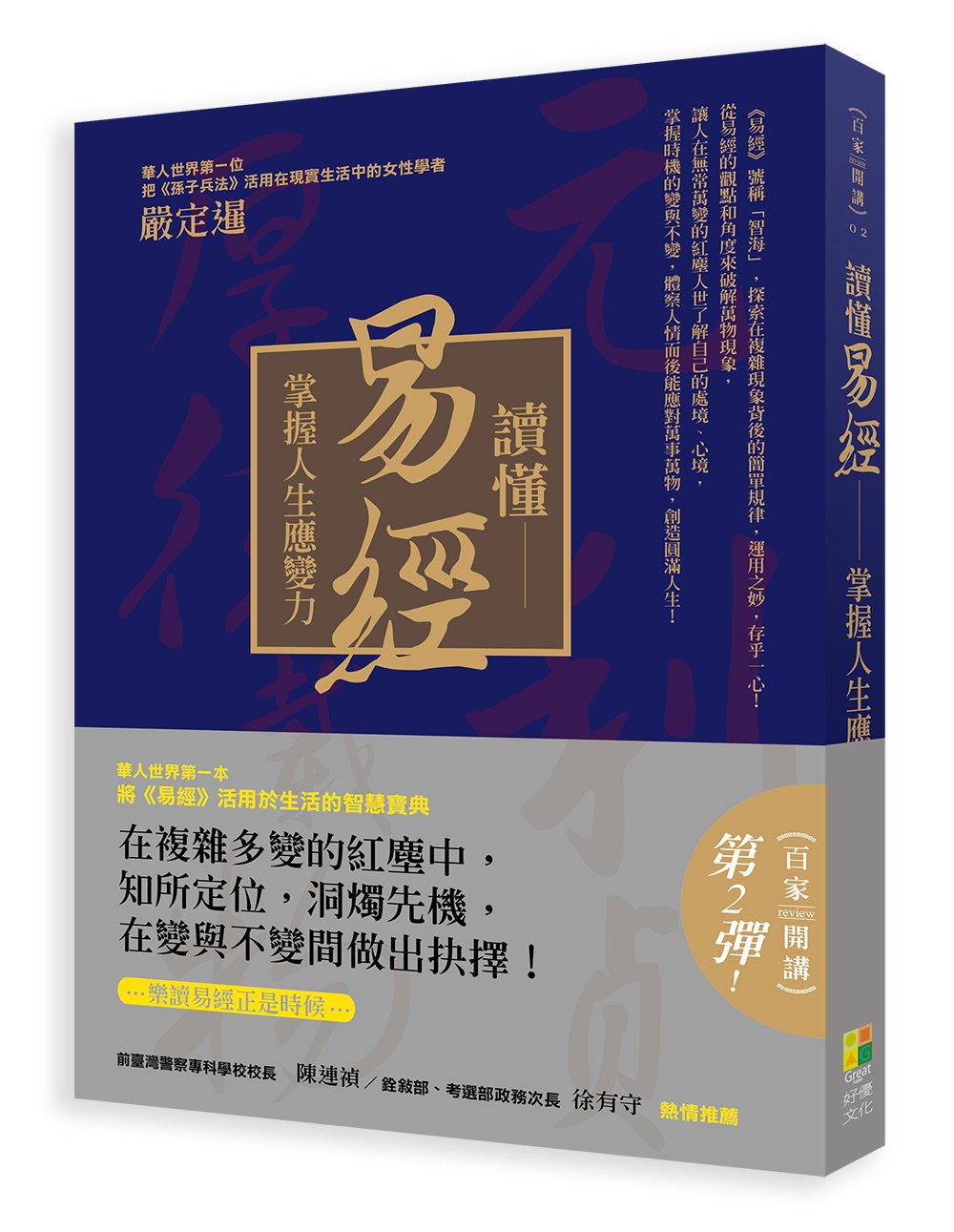

本文節錄自:《讀懂易經:掌握人生應變力》一書,嚴定暹著,好優文化出版。