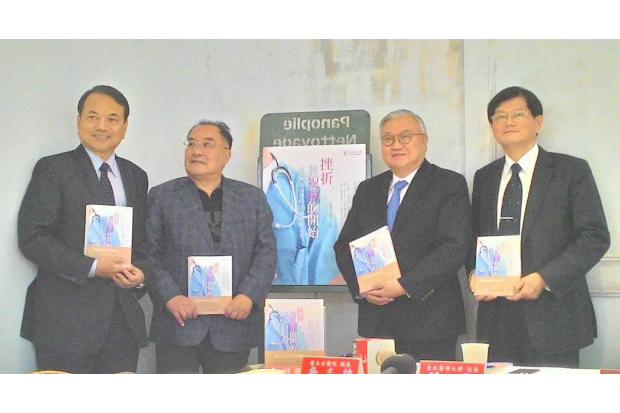

(由左至右依序為恩主公醫院院長吳志雄、前臺北榮民總醫院院長李良雄、臺北醫學大學校長閻雲、臺北醫學大學醫學院院長黃朝慶。 曹凱婷/攝影)

從大學志願排名來看,北醫大不是多數想學醫的學子會選擇的第一志願,然而令人意外的是,北醫大醫學系出身的醫生,卻成為全台各地醫院院長,還出了兩任衛福部長,其中包含現任的林奏延。

曾被票選為百大良醫的台北醫學大學醫學院院長黃朝慶說,當年考來這裡的都是心目中的第一志願沒上,不過正因為當時的師資、醫院設備條件不夠好,反而讓他們學成後都分散到各地奉獻,並且因為樂於團隊合作,最後成為能夠領導醫院的人才。

吳志雄在擔任北醫大附設醫院院長時,擴建兩座醫學大樓,延攬好的醫療團隊,更讓主治醫生在醫院就能看診、研究與教學,不用兩頭跑。他說自己因為國文比輸別人而「同分」落榜沒上台大,可以想見當時的心情一定非常難受;但他也說,如果進了台大,大概就不會有今天的成就和婚姻,而只是一個普通的醫生。

正因為北醫大不夠好,學生抬不起頭,才激發他想要改變北醫大、轉變別人觀感的心。如今任恩主公醫院院長的吳志雄說,「這些職銜都是別人給的,只有醫師才是永遠不變的稱呼。」他認為學外科雖苦,卻是一種福氣,「病人在與你相識不久後,就把生命交給你,給你最大的信任。」

「現在名醫很多,仁醫少。」曾任蔣經國、李登輝、陳水扁三任總統醫師的李良雄則勉勵醫學生,「先學好做人,再學醫。」院長黃朝慶也說,他們培養學生有四個不變的核心,一是探索、好奇的終身學習能力,二是數位能力,三是人文的反思力,四是能夠感恩、回饋。

他們也理解現在醫生要面臨的困難,校長閻雲指出,許多人放棄從醫的真正原因是大環境,比如急診暴力、健保不信任專業等問題層出不窮,溝通能力、法律等變成現在醫學生須具備的能力。「醫生的職業與生活長是緊密相連。病人排第一、家人排第二、自己不知道排哪裡。」校長笑說,其實這本書應該要獻給他們的妻子才對。而在未來,透過數位工具,醫療將更精準,醫師工作被簡化,他們有機會能夠擁有自己的生活,但無論未來怎麼變,醫生與病人之間的互動所產生的溫暖連結,都是不變的。

「當我們問家長對孩子有什麼期待?他們常回答『幸福』,但我們的教育卻不是如此,反而有許多競爭與痛苦。」字畝文化社長馮季眉說。但是,沒考上第一志願、選錯了,人生真的就毀了嗎?16位來自私校北醫大的醫者,將他們與病人的故事集結成書,告訴學子,其實不是這樣的。當年這個艱鉅得彷彿永遠跨不過的挫折,原來是祝福與幸福的開始。正如校長所說,「我們的人生是從挫折開始的,但今天回想起來,哪裡還有什麼挫折呢?」

(本文轉載自2016.12.3「聯合新聞網」,僅反映作者意見,不代表本社立場)