每個人都會囤積物品,這些東西可能是暫時不想丟棄,或是一時用不著。為了眼不見為淨,便在家裡找個空間囤積起來,只要沒有影響生活或行動空間,並不會視為異常。

但是,如果留下沒有價值的東西,讓家裡變成倉庫,又妨礙行走動線,長期拒絕別人上門,就可能是得了囤積症。

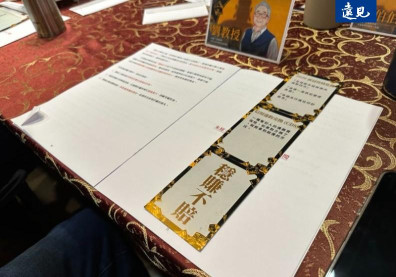

譯有《少,但是要更好》的文字工作者Phyllis,最近出版《囤積解密:用愛減量,告別雜亂人生》。她回憶她的媽媽生前,也在家裡囤積許多物品,讓她無法居住,必須搬到外面。在媽媽胃癌過世後,她滿腹怨氣地清理遺物,也開始思索媽媽的行為,才知道這是一種稱為「囤積症」的心理疾病。

Phyllis蒐集國內外心理學,精神醫學的資料,發現每25人就有一人有囤積症,她提供以下十大徵兆,如果符合三項以上,可能就有囤積症的傾向!

一、留下一堆多數人認為沒用或沒價值的東西。

二、不管有沒有地方擺,先買再說。

三、整間房子,都是我的儲藏室。

四、家中動線受阻。

五、無法對物品進行有效的取捨、分類和收納。

六、長期婉拒訪客上門。

七、室內用品出現在戶外。

八、經常為雜物和親友爭吵。

九、沒繳帳單。

十、房子又髒又臭,卻不打掃。

Phyllis說,囤積者的東西會多到可能讓自己和家人無法在床上睡覺,有人就因此睡在躺椅、無法在廚房做菜,只好在臥室裡煮菜、無法在餐廳吃飯,只好天天到老人活動中心用餐,也無法在浴室洗澡,因為浴室成了廚房,最後整間屋子只剩下儲物功能。

美國約翰斯霍普金斯大學研究,囤積症在美國的盛行率約4%,有上千萬人為此病所苦。換成台灣,可能有近百萬人,受牽累的親友可能就有好幾百萬人。

日本也注意到這個問題,由於許多囤積症病人是老人,子女在他們過世後,被迫清理大批遺物。為了減少這類情事,近年來市面可以看到不少提醒囤積症的書籍,中年子女也流行談論這類議題,他們都不希望父母變成囤積者。

假使家有囤積者,該怎麼辦?Phyllis說,誘導他們對未來安排美好計畫,為了完成這個想法,協助對方認清自己現在的行動和目標不一致,引導他產生改變的動機。

Phyllis提醒,在囤積者對未來有了計畫,而且同意改變,不要以專家姿態指揮他們丟東西,或自告奮勇清理雜物。不妨先從降低居住風險、恢復住家功能做起、再協助他們邁向未來的計畫,經過充分討論,讓他們參與清理工作,並且避免清理後,故態復萌。

隨著國內老人人口增加,類似問題值得注意。Phyllis希望喚起政府注意,讓囤積問題不再只是環保單位的事,因為它是心理障礙,而非單純的屋況失控。一時的打掃僅能治標,各界必須協助囤積者,才是治本之道。