法務部長羅瑩雪上任後,在昨晚執行了今年的第一次死刑,讓廢除死刑與否的議題再次浮上檯面。廢死聯盟認為,死刑是國家利用暴力恫嚇人民。但若廢除死刑,殺人不需償命,社會的治安是否會更敗壞?

綜觀此次伏法的5名死刑犯,皆是背負多條人命、窮兇惡極的罪犯,包含強盜、強姦、殺人等重罪。法務部政次陳明堂表示,5名死囚共奪走11條人命、造成4人受傷、30多人財物被搶等危害。

廢死聯盟在昨晚發布新聞稿表示,「當國家樂於用暴力恫嚇人民,如何要求人民拒絕暴力?」並為5名死囚辯護,認為其中有人可能是冤案、有死囚已篤信佛教並悔改,並談到這些死刑犯也曾被判無期徒刑,理應不該執行死刑。

廢死聯盟認為,死刑是政府「以殺人立威」,是獨裁政權共通的特質,就像中國、北韓、伊朗等國家,認為台灣就是在像這些國家看齊。

死刑的存廢與否一直都是爭議性的話題,世界各國也依各地的民風不同而有所差異。美國曾在1967年廢除死刑,但自此之後,美國的犯罪率節節升高,罪犯認為「反正殺人不須償命,」很多的無辜百姓受到傷害,於是再度恢復了死刑。

在國際上,除了歐洲、澳洲與南美的一些國家明確廢除死刑外,鄰近台灣的亞洲各國,都還在法律上明確擁有執行死刑的權力,這也與東方國家較為保守、民風淳樸的文化有關,「殺人必須償命」,是我們自幼根深蒂固的觀念。

反對死刑的人認為,人的生命上天所賜,沒有人可以任意剝奪他人的性命;但支持死刑的人則說,既然不能剝奪他人的性命,但死刑犯明顯犯了此一重罪,為何能不接受懲罰?如此的「矛盾律」,成了兩造辯論的要點。

因為,殺人是一件很嚴重的事情,不論用什麼理由殺人,只要非不得已,皆不能為之。因此在法律上,三審死刑定讞確認的死刑犯,通常皆是窮凶惡極、手段凶殘的罪犯。以這次服刑的5名受刑人即可為證。

常聽支持廢死刑的人說,死刑犯都是一時衝動迷網,才犯下了殺人的錯誤,並在服刑期間已有所悔改,值得原諒。但被害者的家屬,在失去親人後的椎心之痛,頓失生活重心的無盡痛苦,豈是一般人所能感受?

試想,當自己親手扶養長大的孩子、陪伴自己多年的父母遭到嫌犯凶狠殺害,犯人卻可以在監獄中正常生活,甚至假釋出獄,讓被害人家屬情何以堪?況且,死刑犯在槍決時,還有麻藥可減低痛楚,與受害人臨死前的感受天差地遠,死囚服刑過程已非常人道。

不過,廢死聯盟認為,被害者家屬的平復,應該是建立在健全的社會照護、心理輔導狀況下平復,而不是藉由仇恨的心態,認為「殺人犯也要死」才能消彌怨恨。因為這樣會造成更多家庭的破碎。此外,第一線執行死刑的法警也會面對身心煎熬。

不論國際死刑廢除與否,至少在台灣,很明顯的大部份人民皆無法接受廢除死刑的決定,這也是傳統民風觀念所致,若貿然廢除死刑,而沒有相關的配套措施,相信會引起更大的軒然大波。

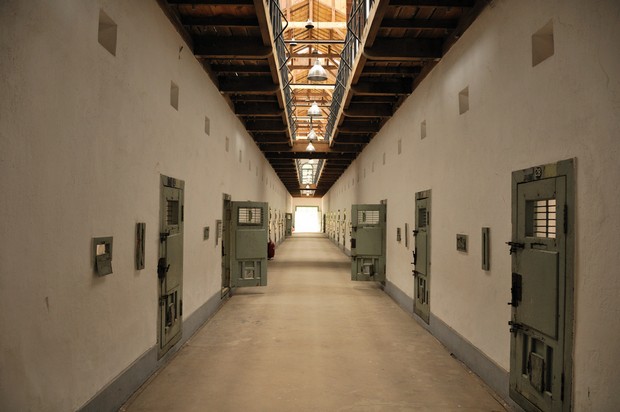

(圖片來源/flicker Christian Senger)