根據國健署統計,心臟病和腦血管疾病名列國人第二、第三大死因,平均每天有53人死於心臟病、32人死於腦血管疾病。

媒體報導,名人或高階經理人還在盛年,因為心肌梗塞、中風猝死的案例並不少見。

今年上半年,就有寒舍集團創辦人蔡辰洋、前金管會主委龔照勝和復興航空總經理陳葦洲等人,相繼因心肌梗塞辭世。過往幾年,藝人戎祥、馬兆駿、廣告名人孫大偉和前準內政部長廖風德等人,也是同樣死因。

男女逾45歲、55歲要留意

相較於乳癌、大腸癌等腫瘤病變時間長達數年,心血管血栓、心肌梗塞似乎來無影,可能在幾分鐘之內就要人命,甚至來不及跟家人說再見,造成遺憾。這個威脅國人健康的現代文明病,是否能透過健康檢查得知而提早預防?誰又是高危險群?

台北市北投健康管理醫院影像醫學中心主任錢政平說,心肌梗塞、猝死和心血管阻塞有關。一半以上的患者平時沒症狀,甚至二到三成患者首次發作就死亡,因而有「隱形殺手」封號。

醫界普遍認為,男性比女性的罹病風險高,男性超過45歲、女性超過55歲,建議就要做心臟檢查。若BMI大於27,有高血糖、高血壓、高血脂等三高問題,又抽菸者,男性年紀就要降為35歲,女性提早到45歲受檢。

心臟是一個複雜的器官,功能很像機器的馬達,需要無時無刻的跳動,才能把血流送到全身。

心臟檢查的基本項目就是心電圖,分為靜態、動態。檢查時,醫護人員會先在受檢者的胸前及四肢黏貼約十個電極片,透過連著電腦螢幕的儀器來觀測心跳的波動。

運動心電圖則是貼著電極片,讓受檢者在跑步機或固定式腳踏車上運動,測試數分鐘,儀器會紀錄心跳、血壓等變化,多數人在測試六分鐘之後,心跳會達到最快速的85%以上。

由於運動時會讓心臟負擔加大,增加心臟耗氧量,一旦血管有阻塞,也會讓心肌缺氧的情況變得更明顯。

好心肝門診中心主治醫師粘曉菁指出,高高低低的心電圖波紋,很像股市行情表,醫師可以初步判斷受檢者是否有心搏跳動過快或過慢、心律不整、心臟缺氧或心臟肥大等疾病。

正常情況下,運動後的心跳會變快、血壓會上升,但如果受檢者的心跳、血壓反而變慢或下降,顯示心臟可能嚴重缺氧,或有心律不整、心臟傳導退化等問題,就要進一步檢查。

要注意的是,運動心電圖的檢查過程中,若已發現心臟有明顯缺氧,或者受檢者已感到不舒服,就不要勉強完成。而有胸痛、有骨質疏鬆問題、年紀太大跑不動,或平時很少運動,連快走或跑步五、六分鐘都很勉強的人,也不建議做。

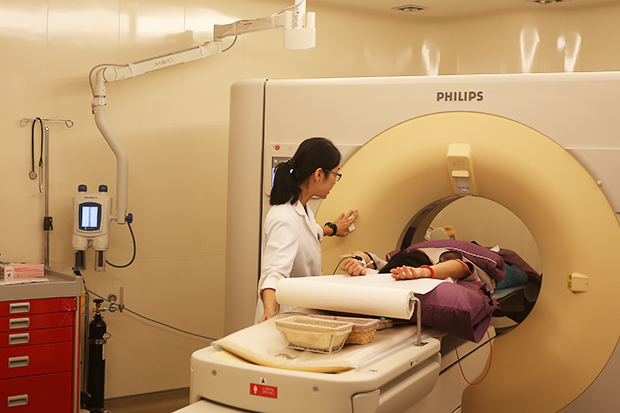

新光醫院健康管理部心臟內科主治醫師趙書平說,運動心電圖可了解心臟缺氧、血管是否阻塞,但無法得知血管阻塞的嚴重程度,目前各健檢中心推出的心血管疾病檢查利器,就是心臟電腦斷層掃描。

電腦斷層掃描,儀器從16切、40切、64切,進展到現在的256切電腦斷層。數字愈大、圖像數愈多,影像就會愈清晰、精確。然而,不要過度迷信切數最高的儀器,心跳速度若太快,會影響影像品質。

心肌梗塞為何突然發作?

為什麼會突然心肌梗塞?要從心血管的結構說起。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說,心臟如拳頭大,主要有三條血管,稱為冠狀動脈,分布在中間、左、右,像丁字褲般包住心臟,若血管阻塞,造成血流不順暢,後面的肌肉就會因缺氧而壞死,就是心肌梗塞。

洪惠風說,早些年醫界認為,心肌梗塞是因為血管內徑被塞住50%或70%,因此只要裝支架打通血管,就不會堵住;但最新觀念已改為,心肌梗塞是源自血管外壁變厚、硬化,就像牆壁或天花板變得愈來愈厚,因此初期的動脈硬化不一定有症狀,患者可能沒有任何感覺。

「血管就像公路,心肌梗塞則像土石流,土石流影響的是血管壁,裝支架則是通血管,但公路(血管)塞車和土石流是無關的,裝了支架也不代表不會發生土石流(心肌梗塞),」洪惠風說,影響血管壁硬化的兩大因素就是年紀和遺傳。血管壁猶如樹木年輪,隨著年紀增長,膽固醇、脂肪在血管外徑形成粥狀硬化物質,造成血管壁增厚,血管向外擴張後,再向內擠壓,就會出現心絞痛,走路、爬樓梯或運動時,胸口常覺得悶或痛。

「但需要擔心的不是心絞痛,而是血管壁破裂,造成血栓,這就是心肌梗塞,」洪惠風說,土石流最怕就是颱風。如果遇到天氣變冷、生氣、情緒不穩、壓力增加、體內發炎等因素,就像颱風來襲,可能爆發土石流,山壁就崩塌,血管不通,就可能發生血栓、心肌梗塞或猝死。

電腦斷層才知血管硬化程度

洪惠風說,運動心電圖只能看到血流是否順暢,無法知道血管壁有沒有變厚,須藉助電腦斷層掃描,才知道血管硬化程度。

檢查心血管的電腦斷層掃描有兩種,一是輻射劑量很低、也不貴的鈣化指數掃描,過程僅需閉氣十秒,非常快速。鈣化指數至少分五級(正常是0分,1~10分、10~100分、100~400分、400分以上),指數愈高,日後心肌梗塞的風險愈大。

鈣化指數幾分要有所警覺?洪惠風指出,鈣化指數愈高,表示血管愈不健康,400分就很嚴重。而年齡、性別也關乎鈣化程度,例如80歲長者若鈣化指數是50分,還可以接受;若是30歲青年,就是偏高,45歲的中年人,超過10分就要提高警覺。

另一種輻射劑量約在8~10毫西佛(有萬分之四的罹癌風險)的心臟電腦斷層血管攝影(CTA),要先注射顯影劑,再進行整個心臟掃描。

洪惠風說,CTA是判斷動脈硬化的重要檢查工具,知道結果後就需要裝支架,但即使裝了支架也不能預防心肌梗塞。CTA有輻射,有致癌疑慮,不建議年年做,45歲以上者,三年一次就可。此外,頸動脈超音波,也可以判斷血管壁厚度;頸動脈愈厚,代表血管壁愈厚,日後心肌梗塞的風險也愈大。但超音波有其限制,影像可能不太清楚。

趙書平說,科技業都會要求員工做心臟檢查,若沒有三高、沒抽菸的低風險族群,45歲可做一次鈣化指數檢查。而有三高的中度風險族群,再加做CTA。

五項危險因子自我檢視

北投健康管理醫院醫師錢政平指出,包括運動時或運動後,偶爾有胸悶、胸痛症狀,且有肥胖、高血壓、血脂異常、糖尿病,心血管家族史的人,或合併之前冠狀動脈鈣化檢查有鈣化發現者,都是心肌梗塞的高危險族群,可以做冠狀動脈電腦斷層血管造影,可直接看到血管內狹窄狀況及病灶位置。

錢政平也提供自我判斷的五項危險因子:第一,超過50歲;第二,有抽菸習慣;第三,有三高問題;第四,有家族遺傳史;第五,生活過勞。若符合三項就要接受心血管電腦斷層掃描。

「知道鈣化指數更重要,也要開始進行血管壁的水土保持工作,」洪惠風說,年紀和遺傳是心肌梗塞的兩大因子,但無法改變。其他像三高、控制體重、戒菸、多運動,不要讓情緒起伏太大、不要看政論節目,每天三大笑,人人都可以做到,這些才是顧好血管壁的「治本」工作。

三年前,新光為洪惠風拍了一個4分鐘解說《心臟病為什麼總是突然發作?》的影片,放在YouTube上,前幾個月只有20人觀看,第二年增加到40萬人,去年底破200萬,最近一個月已破300萬人。他說,只要有名人過世,就有感染效應,也顯示民眾對心血管健康的重視。

「健檢至少會讓死硬派乖一點,」洪惠風觀察說,常有病患去做了健檢,看到動脈硬化的程度,嚇到後,就開始注意三高。

不論做多少心血管高階影像檢查,還是要回到基本盤。想要避免心血管疾病,降低猝死的可能,就不要有三高,適當飲食、養成運動習慣,才是王道。