8月19日更新:首波大罷免7月26日24位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案投票結束,結果全數不通過。第二波投票日為8月23日,馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘,共有7位國民黨立委面臨第三階段罷免投票。地方罷團仍未鬆懈,藍營也積極舉辦反罷座談和宣講。本文整理投票時間地點、流程、通過門檻,以及完整罷免名單,帶你一次掌握台灣史上最大規模罷免案的關鍵資訊。《遠見》一次為你整理。

「大罷免」行動起源

台灣2025年掀起的「大罷免」行動,起源可追溯至2024年間,當時立法院兩大在野黨中國國民黨、台灣民眾黨聯手提出多項法案並快速通過,引發程序正義的相關質疑,民間團體與民主進步黨黨團也多次發起抗議。

這些爭議事件醞釀出後續效應,在政黨、網路社群、地方團體、公民組織等多方動員下,最終催生出全台灣最大的集體罷免案,於全台多個選區同步啟動罷免提案。提出罷免的團體號召選民透過合法程序罷免不受信任的立委,強調民主社會中人民對立法權的制衡與問責;與此同時,國民黨與民眾黨也發起「全面反罷免」作為反制。

大罷免門檻與流程

根據《公職人員選舉罷免法》規定,罷免立委需經過以下三階段:

第一階段:提議連署

- 提議人數應為原選舉區選舉人總數1%以上,並向中選會申請。

第二階段:連署

- 連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上,主管選舉委員會應為罷免案成立之宣告。若連署人數不足,領銜人須於10日內補提,並以一次為限;若屆期人數依然不足,則罷免案不成立。

第三階段:投票

- 罷免案投票結果,有效同意票數多於不同意票數,且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上,即為通過。

第二波進入第三階段投票的罷免案——7席國民黨區域立委

- 首波大罷免投票計有24位國民黨立委,罷免案投票通過有2條件,「有效同意票數多於不同意票數、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」,中選會22日公布各選區25%門檻。

罷免投票日是哪一天?

中選會6月20日公告首波罷免24案投票日為7月26日(六)。第二波罷免投票日為8月23日(六)。

哪些選區要投罷免票?

根據中選會公告,除新竹市第11屆市長高虹安罷免案宣告成立,第11屆立法委員罷免案首波有24案成立,第二波有7案成立皆為國民黨立委,名單如下:

大罷免第三階段投票時間、重點時程

中選會指出,首波罷免案定於114年7月26日(六)進行投票,時間自上午8點至下午4點。

| 日期 | 事項 |

|---|---|

| 114年6月20日 | 罷免案成立之宣告 |

| 114年6月30日前 | 被罷免人提出答辯書 |

| 114年7月3日前 | 發布罷免公告 |

| 114年7月6日 | 投票人名冊編造完成 |

| 114年7月16日至7月25日 | 辦理公辦電視罷免說明會 |

| 114年7月22日前 | 公告罷免投票人人數 |

| 114年7月26日 | 投票、開票 |

| 114年8月1日前 | 審定罷免投票結果 |

| 114年8月1日 | 公告罷免投票結果 |

| 資料來源:中選會 |

第二波罷免案定於114年8月23日(星期六)投開票,時間自上午8點至下午4點。

| 日期 | 事項 |

|---|---|

| 114年7月18日 | 罷免案成立之宣告 |

| 114年7月28日前 | 被罷免人提出答辯書 |

| 114年7月31日前 | 發布罷免公告 |

| 114年8月3日 | 投票人名冊編造完成 |

| 114年8月13日至8月22日 | 辦理公辦電視罷免說明會 |

| 114年8月19日前 | 公告罷免投票人人數 |

| 114年8月23日 | 投票、開票 |

| 114年8月29日前 | 審定罷免投票結果 |

| 114年8月29日 | 公告罷免投票結果 |

| 資料來源:中選會 | |

如何投票?投票時要帶什麼?

罷免案投票規定與地方選舉相同,只要是年滿20歲的民眾,並在投票日前於該選區設籍滿4個月即有投票權。

投票時同樣需攜帶「投票三寶」,即國民身分證、印章、投票通知單,其中僅身分證為必要證件;若無印章可以簽名或是蓋指印替代;若無投票通知單,則可事先至各地方選委會網站查詢自己的名冊號次,方便現場選務人員查詢。

此外根據《公職人員選舉罷免法施行細則》第12條第3項規定,投票通知單會在投票日前2天,由鄉鎮市區公所分送各戶。

投票時間為何?最晚投到幾點?

罷免案投票時間自投票日上午8時至下午4時止。有投票資格民眾最晚下午4時應進入投票所內與現場選務人員確認身分。若有需要,6歲以下孩童可一同進入投票所。

投票地點如何查詢?

民眾可在投票通知單上找到投票所地點,或至內政部戶政司網頁輸入身分證字號及出生年月日,以及中選會網頁輸入戶籍地址,即可線上查詢。

查詢網址:中央選舉委員會設置投開票所查詢網站

依序選擇:縣市→區域→里鄰,系統顯示投票所完整地址及地圖位置。

分配原則:投票所依戶籍地自動分配,無法自行選擇。

民眾只要點選戶籍所在之區及里或鄰,即顯示投開票所地址,並藉由Google地圖顯示投開票所準確位置。

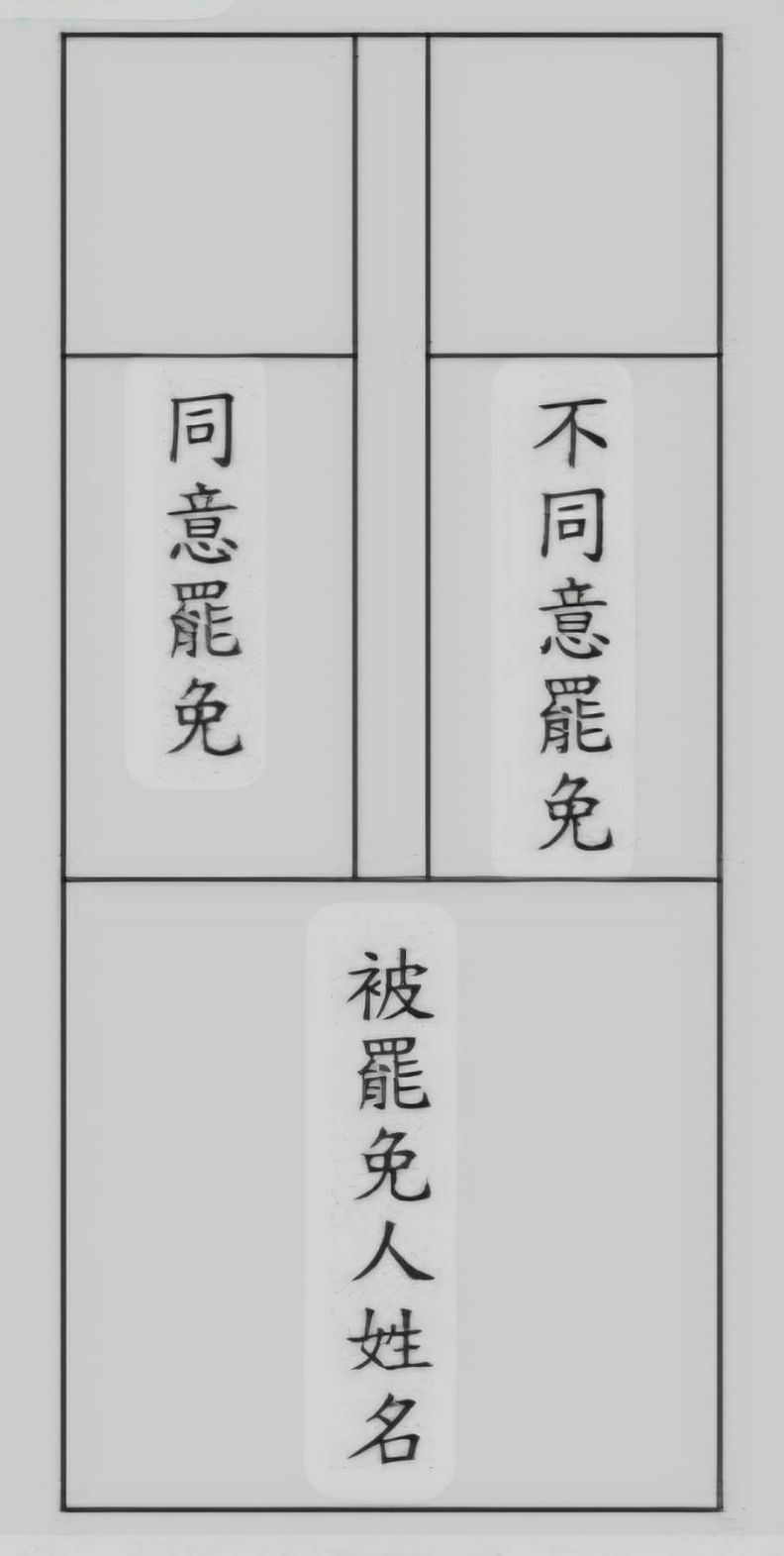

罷免票長什麼樣子?

關於罷免票紙顏色,中選會說,罷免票紙顏色依法循例未予以統一規定顏色,且罷免案選務籌備時間相當短,為避免地方市縣選委會採購困難,並考量可能會有同市縣、鄉鎮市或同選區2案以上罷免案同時辦理,或是依法得另與其他選舉投票等併同辦理,尚無法予以全國或各地均採一致顏色。

投罷免票時怎麼蓋?

中選會提醒,投票時民眾務必使用選委會準備的圈選工具,蓋在罷免票上的圈選欄內,絕對不能使用私人印章、按指印,或是使用非選委會準備的工具圈選,否則選票將被視為無效票。原則上只要能辨別圈選「同意」或「不同意」者,皆屬有效票。同時,中選會也公布21種有效票、30種無效票的範例,提醒民眾參考,避免圈選錯誤導致選票作廢。

根據中選會範例,正常狀況下的有效票就是「圈選於圈選欄內」,其他包括:圈選在「同意或不同意罷免欄」欄位上、圈在「同意不同意罷免欄相接格線」、「圈選在圈選欄格線邊緣」、在圈選欄圈選兩次以上、圈選在圈選欄共用空間但能辨別同意或不同意等。只要可以辨別圈選的是「同意」或「不同意」,原則上都屬有效票。

至於無效票的部分,則包括:同時圈選同意及不同意罷免、圈選位完全在同意不同意罷免欄位外、圈選於圈選欄共用空間但無法辨別同意或不同意、圈選後加以塗改另行圈選者、簽名者、圈選並簽名者、蓋章者、蓋章與圈選者、按壓指紋、撕破罷免票致不完整、汙染罷免票、圈選不完整等情形,都屬於無效票。

罷免案成立的要件有哪些?

根據公職人員選舉罷免法,第三階段罷免投票,應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行,中選會也正式宣布於7月26日投票、開票!罷免案成立的要件有二,分別是「有效同意票數多於不同意票數」,與「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」,必須同時符合上述條件,罷免案才算通過。

舉例來說,假設選區有20萬名選舉人,則罷免案至少要拿到5萬張同意票才可能通過,即使多數人投同意,但未達門檻仍會被視為未通過。這樣的設計,是為了確保罷免結果具有充分的民意基礎,也避免這制度被少數動員濫用。

若被罷免人先請辭,罷免案還會成立嗎?

根據《選罷法》第87條第2項規定,被罷免人若於投票日前死亡、去職或辭職者,選舉委員會應公告停止該項罷免。

此外,主動請辭的被罷免人同樣適用《選罷法》第92條,即自解除職務之日起,4年內不得於同一選舉區擔任同一公職人員候選人。

當罷免案成功/不成功通過後

罷免案經投票後,中選會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果。罷免案通過者,被罷免人應自公告日起,解除職務。而自解除職務之日起,四年內不得於同一選舉區參選同一公職人員;如果是在罷免案進行程序中辭職者,亦同。

至於因被罷免人遭罷免而產生的職務空缺,依規定應辦理補選者,應自罷免投票結果公告之日起三個月內完成「補選投票」。但經提起罷免訴訟者,在訴訟程序終結前,不予補選。

為避免罷免規定遭濫用,假如罷免案「不通過」,則在被罷免人的任期內,民眾都不得對其提議罷免。

罷免制度爭議

選舉制度有其「授權代表性」,罷免制度則強調「課責正當性」,兩者關係在這次大罷免潮中,也引發辯證。

首先,選舉時每個選區通常會有多名參選人,只要獲得安全門檻或相對多數的票數就可以當選,縱使出現政黨對決的情況,選舉仍是個人色彩較濃的制度。

但在罷免時,該區的投票對象變成只有一人,即該選區當選者,只有同意罷免和不同意罷免的兩種情況,更容易操作為政黨的動員和對決。發動罷免的陣營只要集中選票,就有機會通過罷免門檻。然而,罷免門檻往往低於被罷免者的當選得票數,因此產生爭議。

與過去罷免案有什麼不同?

不同於過去個別立委因形象或特定爭議問題而遭罷免,這次的「大罷免」具有以下幾項特色:

● 政治立場對抗明顯升高:國民黨與民眾黨將其視為政治報復,痛批為「惡霸式罷免」。國民黨也啟動反制計畫,規劃造勢、組織反罷網絡,鞏固關鍵席次。

● 行動主體多元:2024年立委選舉後國會形成「三黨不過半」局面,由於國民黨與民眾黨合作推動多部爭議法案,讓多個對立團體號召罷免藍營立委與首長,並獲得民進黨中央的響應,進而展開這波大罷免行動。

● 全台串聯、規模空前:首次出現多選區、跨縣市同步啟動罷免,且集中針對國民黨立委,總數超過30席,形成系統性罷免浪潮。

因此,「大罷免」不僅是對特定立委的不信任投票,更是對國會運作方式與政黨權力結構的制度性挑戰,也代表民間對民主實踐的再次主張。這場行動成為2025年台灣政局中極具指標性的事件,勢必將牽動整體國會的結構變化,深刻影響台灣接下來的立法運作、選民參與模式,甚至可能重塑政黨力量分布,成為政局重新洗牌的關鍵。