沒錯,北投健康管理醫院正是國內第一家以健康管理為主題的醫院,結合北投老爺酒店,攜手為台灣的國際觀光醫療拉高規格。

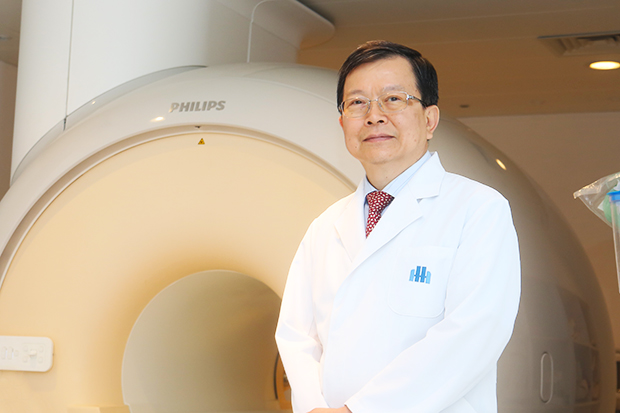

院長蔡清標是腦神經內科權威,20多年前在台北榮總時,率先引進肉毒桿菌治療病患顏面神經不自主抖動或顫抖問題,還意外發現肉毒桿菌可以讓皮膚變緊實,如今肉毒桿菌已是熱門的美容聖品。

蔡清標運用肉毒桿菌得心應手,自己也是見證者,耳順之年的他,皮膚和額頭幾乎不見皺紋,神采奕奕。

從腦神經專科踏入健檢行列,蔡清標心中想的是,透過健康檢查,減少國人罹患腦血管和心血管的風險。

曾在北榮「醫學影像檢查中心」服務的蔡清標指出,第一代的健檢是X光巡迴車,政府很早就投入,來往於各鄉鎮為民眾檢查。90年代腸胃鏡普及後的一日健檢,是第二代;隨著生活水準提高,現在已走到第三代以高階影像儀器為主流的精密檢查階段。

「健檢的目的就是要早期找出疾病,早期治療,」蔡清標將國人十大死因歸為4大類,第一是癌症,其次是心血管疾病、腦血管疾病,以及糖尿病、腎臟病等慢性病。

為自己安排一次健康之旅

「一般人如果嘴巴或臉上長了1公分腫瘤,因為看得到,就會馬上切除,但為什麼會讓肝臟長了5公分腫瘤,破掉後才發現?或肺部腫瘤轉移到骨頭會疼痛才發現?因為看不到,」蔡清標說,但現在藉助高階影像儀器,已經可以提早發現。

目前可揪出早期癌症的三大武器就是電腦斷層、磁振造影和造價昂貴的正子斷層造影(PETCT)。不過,北投健康管理醫院沒有正子,蔡清標說,因為照一次正子,相當於400到600張X光的輻射量,輻射量太高,歐美法令就規定正子不得做為健康人的檢查工具。

「高端影像健檢的兩大利器是MRI(磁振造影)與CT(電腦斷層),」蔡清標說,MRI是利用細胞的氫離子共振組合影像,沒有輻射,可以清楚呈現體內有水器官的影像,如腦血管及腹部。由於肺內部是空氣,沒有含水量,氫離子共振少,檢查有盲點,就可以改用低劑量電腦斷層掃描。

至於會跳動的心臟,以MRI目前的技術來說,看不清楚心血管,就要用心臟冠狀動脈電腦斷層攝影(CTA)。

醫師工時長,壓力大,但蔡清標堪稱健康模範醫師代表,他從國小就開始游泳,已游了50年,甚至還有救生員執照。他自己從40歲就開始健康檢查。第一次做健檢時,發現腎長了一個7公分大的水泡。不過,他解釋,肝、腎、胰臟等器官容易有水泡,九成是良性,「知道自己的罩門後,就要小心不要碰撞,不必過度緊張,定期追蹤即可。」

蔡清標建議,一般民眾可從40歲開始健檢,就像「車子開了10年要進行一次大保養,身體用了40年也要大保養一次。」如果有三高及家族病史,可提早到35歲。他比喻,國人到歐洲玩一趟至少要花十幾萬,到日本玩也要4、5萬,「人到中年也應替自己的身體安排一次健康之旅。」

動脈瘤,也可能在年輕人身上

很多人擔心會猝死的心肌梗塞,但腦神經權威的蔡清標說,顱內動脈瘤,也是可能引發猝死的不定時炸彈,也需要注意。

動脈瘤會在動脈內的任何部位形成,原因如先天性血管畸形、三高,及血管硬化造成血管的分枝處血管壁變薄,長期在血流衝擊下,產生破損形成氣球狀的局部突出,隨著時間累積向外膨脹而形成動脈瘤。

動脈瘤平時感覺不到它的存在,但只要一破裂,血液流入蜘蛛網膜下腔,形成出血性中風,會出現劇烈頭痛、頸部僵硬或陷入昏迷,有1/3的人連送急診都來不及。根據美國統計,顱內動脈瘤占全美人口的2%~3%,年齡集中在40~60歲的中老年人。每年破裂的機率是1%~2%,若為多發性顱內動脈瘤(有一個以上動脈瘤),每年破裂的機率更達6.8%。

「眼見為憑的磁振造影,可以揪出中風的危險因子,」蔡清標說,目前的磁振造影技術,不需打顯影劑,非侵入的方式就可輕鬆找出潛藏在頭骨內的不定時炸彈。

北投健康管理醫院的健檢資料顯示,從2015年迄今,100人中有3~4人有腦血管瘤,就好比一個班上有50人,就有兩人有顱內動脈瘤,相較國外100人有2人,台灣的比例稍高。

相較於好發於中老年人的心肌梗塞,蔡清標說,先天性血管畸型的動脈瘤,也可能發生在年輕人身上,曾有劇烈頭痛的人,建議可照一次MRI。若發現有0.7公分以上的動脈瘤,就要開刀或進行栓塞手術,因為破掉的機會很大。如果在0.5~0.7公分之間,不須過度緊張,每半年至一年定期追蹤即可,但要嚴格控制血壓。北投健康管理醫院共有12位醫師,10位來自北榮,可以為健檢客戶安排後續的醫療服務。

至於現代人最擔心的失智症,也可透過磁振造影檢查,看到腦萎縮、腦溝變深的具體影像。腦神經細胞的持續發炎引起的多發性硬化症,在磁振造影檢查下,也可以看到彌漫性的白色斑點。

蔡清標舉自家20多歲的員工為例,第一次在院內做員工體檢時發現肺部有異狀,半年後追蹤發現腫瘤變大,切片結果已經是原位癌,「還好有做健檢,因為腫瘤長得速度快,不早處理會很麻煩。」

聚焦精英族群健康需求的北投健康管理醫院,以飯店式的頂級服務,為台灣健檢產業打造新標竿。