捨與得,和名與義,都是人生中很重要的功課,一個人應該如何找到正確的途徑去實踐?企業家又該如何善盡社會責任做公益?

王建煊曾任財政部長、立法委員,並有「王聖人」的外號,喜愛對不公不義的事情犀利直言,然而,他對於公益的付出也從不落人後。

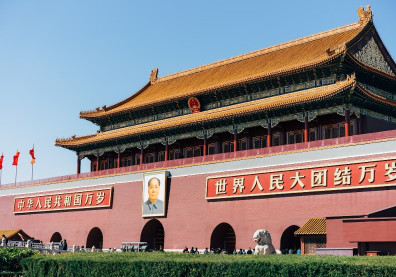

就任監察院長前,王建煊從2004年開始曾於中國大陸發起「撿珍珠計畫」,請台商、華僑認養貧苦家庭學生組成的「珍珠班」,使這些學子不致因為家境差而少了讀書上進的機會。至今已有數千名學生受惠。

這計畫因王建煊擔任監察院長,現交由台商張君達執行,但他仍不忘做公益,對於自身積累財富反倒不注重,是個天生豁達的慈善家。

本次夜談,王建煊以自身經驗談道,許多人一開始不願意捨,是因為沒想到死,只要想到自己一死,甚麼都留不住,就會願意去捨,捨了之後就會發現助人的快樂,那就是得。

而好事做多了,自然會有名聲,所以名與義並不衝突。

星雲大師出家至今已有70餘年,開釋過無數信眾。他在1967年樹立「以文化弘揚佛法,以教育培養人才,以慈善福利社會,以共修淨化人心」之宗旨,致力推動「人間佛教」,將佛教帶往現代化的新里程碑。

大師在會上表示,一個人的享受必定是有限的,若你擁有很多財富,應該拿出來幫助更多人。因為在這個大世界裡,所有人都是共存、共生、共榮的。

獲得華人峰會傑出領袖獎的周俊吉,29年前借款30萬創業進入房仲界,以「先義後利」的原則,掀起台灣房仲服務界的革命。

信義房屋從1999年到2008年,年年保持成長與獲利,無懼於網路泡沫與金融海嘯的襲擊,擁有相當堅實的企業經營基礎,周俊吉也被外界譽為打不倒的勇士。

董事長周俊吉本身堅持企業的捨與得,要守信義原則。他在夜談上強調,企業做公益、做環保,應該是從營運過程著手。

如果你已經造成環境汙染,這裡捐款,那裡汙染,就像買贖罪券,並不好。以下為論壇精采內容。(文∕林士蕙)

企業社會責任,全球新趨勢

〈主持人〉陳文茜:我們這是峰會最後一場,很重要的議題,就是談社會企業責任。

企業社會責任是最近台灣、乃至於全世界很大的一個趨勢,甚至在大學教育裡、企業創設的第一天,就經常拿出來被討論。

今天特別請來了幾位,有個人不從政了,退休後兩袖清風地做盡善事,唯一做的壞事就是虐待他太太,讓她吃了很多苦,陪著他做了各種善事,這是王建煊院長。

我看到前幾天他把他的版稅都捐出來。王建煊院長號稱聖人,前陣子他有個新聞,說他的書裡頭居然談老年人性愛的問題,就引起廣大討論。我很好奇,他怎麼會想去談老人性愛?讀完才發現書裡根本沒有。

結果才知道是記者問他,他就趁機宣傳,這就是他一生唯一做過的詐欺事件,為了讓人看他的書裡提到的慈善、他居然就順著新聞的話題,叫人家去買他的書,書大賣後,又把所有的版稅都捐出來,他的太太就很生氣說:「你把版稅全捐光了,但你寫稿的紙和筆是我出的錢,那得還給我!」

大家知道,王建煊院長之前離開政壇,到中國大陸辦了「撿珍珠計畫」,一個小小的念頭,讓很多人的一生改變很大。

我主持的《文茜世界週報》到他的新華愛心高中去看,那些孩子做夢都沒有想到,怎麼會有一個人出錢讓他們讀書、還供他們吃住?

王建煊讓很多來自陝西、蒙古等很窮困的地方的窮孩子,能夠上學校念書。

有一個家庭的孩子是高中狀元,他家得把家裡最後一只鐵鍋賣了才有錢上高中,但因為王建煊的撿珍珠計畫,讓這孩子能上大學。

有一個女孩考上清華,她是寧夏省幾十年來第一個考上北京清華的,採訪時說怎麼不買鞭炮慶祝,才發現他們沒錢買,只好我們自掏腰包買了。

那孩子進了清華,馬上去星巴克打工,王建煊真的改變了很多人的人生。

因為這裡面我最熟的就是王建煊,好事、壞事、了不起的事,我知道最多。

周董事長也做了很多,由他自己說,那星雲大師呢,因為你一開口我就不敢說了,以下由星雲大師開始,向大家開示,大師請。

世間本一體,要互助互榮共生

〈與談人一〉星雲大師:今天要我講企業家的「捨」與「得」。其實企業家本身,捨與得的美德都有。捨就是投資,得就是利潤。有投資,就有利潤,你要利潤就必須要投資。

中國造字的名詞,把這個捨、得放在一起,這很有意思。如果我們這一個拳頭,只是這樣子緊緊地(握著),伸不開,這是畸型。如果統統都給它放開,也收不攏,這也叫畸型。

所以因此,當捨的時候要捨,當要得的時候就要得。能捨的人必然能得,得的人,必定也要能捨。

過去有一位大富翁,建了很多的房子,落成了舉行宴會,所有的員工、工人,他都請他們上座,他的子女、兒孫都坐在下面。

有人說:「這有一點顛倒,子女都是未來的主人,千金、公子應該上座。工人在下面坐。」但大富翁說:「不然也。之所以我請這許多工人上座,因為他替我建了這麼多的房子,我的子女為什麼坐在下面?因為他們將來會把我的房子賣了。」所以像這種富人,他就能看得開,看得遠,他不是看一時。

另一個故事則是,有一次閻羅王審判說:「姓張的,你過去做人很有公德心、樂善好施、為人正直,給你到人間再去做人。」

閻羅王又驚堂一拍:「姓王的,你過去在世間上也是對人幫助,做多少好事,你也到人間做人。」

這個也做人,那個也到人間做人,旁邊有一個猴子跑出來說:「閻羅王,也讓我到人間去做一次人嘛!」

閻羅王一看是個猴子,閻羅王就說:「猴子啊,你要做人,先到我身邊來。」牠走近後閻羅王就把猴子的毛給拔了一根,猴子哇哇叫:「啊!好痛啊!」閻羅王就說:「猴子啊,你身上這麼多毛,卻一毛不拔,怎麼能做人呢?」

所以各位大家都是因為拔毛,就是喜捨、捨得,所以能到人間做人,現在大家不但做人,像大家做到企業家,必定過去是拔過好多的毛了,所以做企業家也很不容易。

企業家不必想說,我一個人有多少財富,我要做到多大、多少,所以古人說:「大廈千間,夜眠不過八尺;良田萬頃,日食幾何?」一個人的享受必定有限的。

我們有榮幸,在這個社會上,仰賴好的因緣,這個社會好的環境,讓我們風雲際會,賺了多少錢,躍身到富人幫,成為一個企業家。

我想這個金錢來自於十方,我們應該要再想方法,給它怎麼再還之於十方,所以有一副對聯說:「十方來,十方去,共成十方事;萬人施,萬人捨,同結萬人緣。」這個世間上,本來就是一體的。應該我們要互助互榮,就是同體共生。

所以我的意思,一個偉大的企業家放棄「我執、我有、我私」的觀念,可以與整個社會共同結成一體。這個「捨得、捨得」,你能捨,必然能得。這是我今天跟各位表示這一點意見,謝謝大家!

賺錢外,問清楚自己要什麼

〈與談人二〉王建煊:《聖經》上有一位施洗約翰,在耶穌來臨之前,就在各地幫人施洗,後來耶穌來了,保羅就稱他為施洗約翰,以做區別。

有一天,約翰就向彼得及彼得的哥哥介紹耶穌,說這才是真正的彌賽亞、真正的救世主,彼得和他哥哥跟著耶穌後面走,耶穌轉頭問:「你們要甚麼?你們究竟要甚麼?」

今天我要把這段《聖經》上耶穌的問話,用在各位企業家朋友身上,請問:「你們究竟要甚麼?」這句話也可以用來問自己:「我究竟要甚麼?」曉不曉得自己究竟要什麼?要很認真地去想才能想透。

台灣有一個很大的企業家,我跟他談說:「你的企業已經這麼大了,有沒有想要退下來做點其他的事情?」他說:「沒有、沒有,我們很小,和世界上其他企業相比,我們很小。」我說:「那你要變得跟世界一樣大?」他說:「是啊。」我說:「你變得跟世界一樣大之後你要做甚麼呢?」他就猶豫起來,說要很多年才會變大。

我的意思是說,很多企業都說要變大、變大、我還不夠大,但大了以後怎麼樣呢?說不出來了。現在當然也有很多企業也移交給第二代了,完成了,而且第二代好像也還滿爭氣,這就是他要的嗎?「我要變大、變大、變大,然後交給我的兒子、孫子,」有你想的那麼美好嗎?

像是中國歷史上的秦始皇,他是始皇帝,但也只到二代就完了,因此我看企業超過三代的也不是太容易,所以如果我們留很多錢給孩子,那是害死他,把企業留給他也是。所以我們一定要知道自己要什麼,要問自己。

企業家最有能力做慈善

有一個小鎮財主,做了個夢,夢到天使告訴他:「你們小鎮上,今天早上會有個財主死掉。」他醒了後把夢境告訴他太太,他想:「我就是鎮上公認的財主,不就是我嗎?可見就是我要死了!」太太安慰他說:「那只是夢啊!你有沒有哪裡不舒服?」他說:「也沒有,就是心跳很快、一直冒冷汗。」趕緊去找鎮上的醫生給他檢查,也看不出毛病,折騰來、折騰去,到了早上才送醫生走,這才發現,今天院子裡的老王不在?他就不自覺地走到老王住的小木屋敲門,沒有人應,推開進去看一看,才發現老王死了。

這才知道,原來老王是單身,吃住都是主人的,他把工錢統統省下來去做慈善事業,在天上積了很多財寶,所以天使告訴他要死的財主不是他,而是老王。

人生,從最悲觀的角度來講,都是在死亡的路上排隊,哪怕是一個剛出生的小嬰兒也是。因此講得不好聽的,是「條條大路通死亡」,我也會想,有一天我會這樣躺下來,然後又是瞻仰遺容、大家對我鞠鞠躬等那一套,今天我們在場沒有人跑得掉,所以講起來很悲哀的,因此,我們怎麼能捨得這個世界、捨得你自己所有。

《聖經》上有兩個地方,一個叫加利利海,那是在以色列的湖,非常漂亮,耶穌當年在這湖邊傳道最多,像彼得這些人打魚都在加利利海,漁產豐富、湖水很甜,加利利海是從約旦河由北往南流進,它是活水。以色列還有另外一個海,叫做死海,水雖然大部分也是從約旦河流進來,但就再也流不出去,因此變得非常髒,沉積很多化學物質,鹽分很高,沒有任何魚蝦生物能活下去,因此稱之為死海。

企業家、有錢人、有能力的人,應該要像加利利海,水流進來,還要讓它流出去,就會變成非常漂亮的海,水也是甜的,否則如果只有流進來流不出去,就會變死海。

企業家在捨得的方面,是最有機會做有大愛心的人、做慈善家,因為企業家,只要規規矩矩地經營企業,不走私逃稅、不偷工減料、做好產品,繳很多稅讓政府有錢,讓很多員工因為你的企業而家庭美滿,這就是了不起的愛心。

當你賺很多錢時,又能把它灑出來,讓更多人分享這種在金錢上的快樂,這是企業家最有機會做的事,但絕對不能像星雲大師說的那隻猴子連一毛都不肯拔,那就不行了,因此希望企業家能夠成為最懂愛心、最快樂的人,謝謝。

企業千萬別捐不義之財

〈與談人三〉周俊吉:我第一個要講的是,企業家不應該捐款給環保團體、不應該捐款給包括珍珠班在內、或阿拉善這些,除非他在營運過程中已經善盡社會責任。

要不然的話,如果企業在經營過程中製造了很多污染,不管是精神上的污染還是實際的環境污染,這邊製造污染、那邊捐款,他再捐多少錢,都只是買贖罪券,贖罪券就會造成馬丁路德說的這樣的事情。

營利事業當然會想要得到很多好處,可是重點不是在得到好處後捐出去,那當然很厲害,我們也很佩服,但重點是得到的過程是怎麼樣的。

如果得到的是不義之財再捐出去,那頂多只是贖罪而已,如果是在營利過程中能夠幫助到同仁、股東、社區大眾、客戶、社會和環境,如果能做到這樣,那你營利本身就是件良善的事、是件值得期許的事。在這之後如果又積累的財富再捐出去,當然又更好。如果沒有,那在前面這段過程就是個值得思考的課題。

我可不可以跟聖人唱反調?因為我不是公務員,所以我敢跟院長唱反調。(笑)

我的反調就是「錢要不要留給小孩?」剛才院長講,錢不應該留給孩子,因為會使「志者喪其志,愚者益愚」,但在實務上,假如要做一些比較長期計畫的事情時,假設我不是大股東,我的計畫可能沒辦法得到支持。

創業守成兩難 三思捨得理由

我的意思是,就算企業家也知道捨和得的道理時,但在擁有股權和沒有擁有股權之間,經營企業上就會有很大的差異。

當你擁有股權時,你就會勇於去做某些決定,因為你是在承擔你的投資損失,董事會也比較容易支持你。如果沒有的話,一些勇敢的措施就沒辦法推動。過去學者也有和我探討過,只是因為當時我是大股東,換成別人,是做不來的,因為要被檢視營收、獲利。

第二個特質是,依我們經營企業的角度來看,具有大企業經營能力的人和具有小企業創業能力的人,不一定一樣。

我們看到很多當到大企業的高級主管,能把企業經營得很好,當他在同一個行業裡自行創業時,卻可能做不起來而垮掉。

這是什麼意思?因此有些人主張,「如果孩子的能力比你強,那他自己創業也會做得比你好,要是他做得比你好,你原來的家業可能就會守不住。」這後半句話,絕對正確。

你經營大企業的能力和小企業的能力會是一樣的嗎?我個人感覺是不一樣的,不一樣的時候會有什麼課題?創業維艱、守成不易,到底那一個比較難?有的孩子能經營一個大企業,但他也許沒辦法去創業。(笑)

就一個大企業來講,可能有更多的課題,不一定不留給孩子就是對他更好、對社會更好。

因為大企業的成員,可能完全沒有獨立創業的勇氣、這樣他就沒辦法去做更長期的、對社會更有益的事,反而導致不利的結果。請各位指教。