已經不知經過多少循環了。每隔幾天,當中央氣象局預測明天是艷陽天時,環保局便會補充:明天也是污濁天,外加一句:「由於擴散作用不良、污染無法擴散出去,所以希望民眾減少外出,緊閉門窗。」

接著是一連兩、三天的重度污染,街頭煙霧瀰漫、迷迷濛濛地,從台北羅斯福路看不見北方的大直翡翠山丘,從仁愛路探不清東方獅形山的秀麗。而更令人憂慮的則是,大台北地區四百九十萬居民的健康再一次受到了無情的侵蝕。

天天陰雨天?

一直要等到陰雨天,空氣才比較像樣。飛舞空中的雨絲一時解決了空氣污染,其中的物理化學反應,也許並不需要你我探究;但我們關心的是,為什麼一年三百六十五天,我們只能祈求天天陰雨天?

長年累月的陰雨,不僅到處泥濘,也使衣服髒溼、車輛互相噴濺,水果青菜容易霉爛;住家更有可能進了水。這一切的難堪與不便,我們似乎都還忍得下來;但是我們多麼渴望,剩下的艷陽天是兒童、祖父、祖母可以出外遊玩的日子,而不是不能晨跑、不能外出、緊閉門窗的日子。

然而許久下來,我也開始祈求:天天都是陰雨天!因為空氣實在太壞了。

撐把傘,走在溼灑灑的街道上,總比被迫吸入一大堆煙塵要好得多。依據流行病學界所做的調查顯示:台灣南、北兩大都會區因空氣污染導致的過敏性哮喘,確確實實是增加了;而燃燒不完全的碳氫化物更一再被認為,會增加罹患癌症的機會與比例。

不知己不知彼

更實際的情形是,人人都可能面臨兩種情況:一種是把吸進去的煙塵截留在氣管,然後逐步以纖毛掃成黏痰,在半夜不知不覺地吞下胃裡;這種人的胃就成為最終集塵、天天受刺激的器官。另一種則是把煙塵截留在氣管,逐步以纖毛掃成濃痰,隔天清早咳了出來,久而久之,變成了吸塵器。

兩相比較下,我們實在不得不懷疑,到底我們的問題出在那裡?歷經衛生署環保局以迄今日的環境保護署,為什麼空氣污染不但未改善,狀況反而更加嚴重了些?個人深深覺得有必要依據事實,提出一些問題及看法,尤其是針對下面兩個課題:

(一)主管單位對污染的原因,到底瞭解多少?是否抓住了污染問題的重點?

(二)主管單位重點污染的「戰略」,究竟弄對沒有?

孫子兵法中強調的「知己知彼」,在此一戰役中應是勝敗的關鍵;而檢視一下我國短短的環境保護史,卻不難發現有甚多的錯誤存在,其中比較嚴重的是:

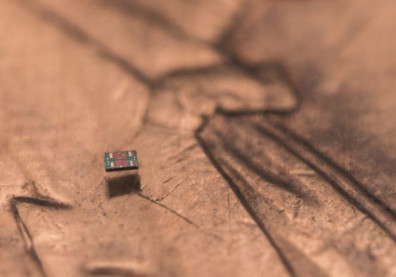

一、自行政院衛生署環保局於民國七十一年二月成立,開始大力推展環保工作以來,主管空氣污染的單位,居然遲至七十八年初,才瞭解並公布說:令人吃驚!原來台北市的懸浮微粒有相當多的比例是來自建築工地與不潔的馬路。

姑不論這一研究結果本身是否周詳,最最令人傷痛的是七年來的延誤與「不知己不知彼」,已經注定過去的辛苦投入,全是錯誤與浪費。而今這些錯誤可能還會再延續下去,因為主管單位對於前述問題仍然是一知半解,不足以提供正確資訊。

二、多年來,主管單位似乎只全神貫注在取締大小烏賊及檢驗新型車出廠等不痛不癢的工作上,事實上要取締平均每三個人就有一輛的機車污染,就憑台北市環保局數十個稽查人員,一開始已經注定了「必敗」。

三、為了防止廢五金露天焚燒,造成戴奧辛空氣污染,主管單位原構思,以設立專業區容納廢五金,卻似未考慮「垃圾原本就是垃圾」;結果多年下來,問題並未解決,徒留更棘手的專業區關閉和善後的大問題,以及三、兩天就會看到的廢五金又在露天焚燒的刺眼新聞。

期待清新的艷陽天

大家也都瞭解,台北市的空氣污染要徹底加以解決是十分不容易的,但既然這是每一居民的期望期望有個真正乾淨、清新的艷陽天,則主管單位承國民之所託,自當費心費力,本著求真求實的態度,設法逐步加以解決。

第一步,應該先以科學方法調查、鑑定、分析、歸納,徹底瞭解污染源有那些?污染物有幾種?污染量各有多少?污染如何擴散、沈降、循環等等問題。弄清楚了才進行第二步,研擬管制策略及研訂據以執行的法律、行政規定等。第三步是依據計畫有效地加以執行,並經常就執行結果加以檢討改進。如此周而復始,方能逐步朝著目標接近。

遺憾的是:好幾個年頭飛逝,問題未見變好,反而有愈演愈烈之勢。筆者在每天祈求陰雨天之餘,也願意拋磚引玉地提出一些管制污染的意見,希望有更廣泛的討論,並期望有朝一日,真能派上用場。

一、污染源及污染物種類、數量的分析調查鑑定,應該立即有系統地加以進行,並由環境保護署依據現有法令,儘速成立環境研究所,經常且迅速有效地探討污染源的變遷與污染物擴散、流布的來龍去脈等等,以提供正確的「敵情資料」。

二、污染管制的策略、方案應該立即依據前項調查結果加以重新擬訂。

三、大家務必要正視機車的污染威力。一方面是因為我們的機車數量特別多;二方面是一般機車用油至少含有二%的機油,這些機油因燃燒不完全,一定會悉數排出,結果是:小小機車排出的煙塵不比汽車排放得少。

希望在那裡?

四、千萬別一頭熱地把希望寄託在捷運系統的工程上。因為依據專家估計,即使捷運系統各線皆已建好,街道上的車輛數目仍會居高不下,因為預估捷運系統大約只能取代一0~二0%的客運運輸。如果不從汽機車本身的污染管制去看手,污染的狀況絕對不會因捷運系統的興建完成而有所改善。

五、交通部、電力公司及環保單位應該研究開發製造現行燃油機車的代用品。這當中最可能的是電機車,即使這些開創性的作法難免會給騎士帶來一些些的不方便,但對於整個社會來說,絕對是值得的。

根除機車污染

相反地,如果機車的廢氣問題不予根除,則無論法令訂得再好,取締的人力再怎麼增加,捷運系統再怎麼興建,環保單位再怎麼升級,過了西元二十世紀,甚至五十年、一百年後,污染仍會依舊。

而這不只為大家所不樂見,相信海峽對岸的中國人也不樂見,因為十一億人口的自行車遲早也會進展到摩托車的階段。任何關心環境的人,都希望台灣的機車改革經驗能獲得成功,以免全中國長年受困於重度污染的威脅之中。

究竟國人還要再祈求多久的陰雨天,以換取較乾淨的空氣?事實上,就看機車無污染改革計畫的起始日期與成敗而定。

(孫岩章為台灣大學副教授並任職於環保署)