編按:AI正在重塑全球產業格局,輝達憑藉算力優勢引領潮流,各國加速布局主權AI。台灣雖擁有強大製造實力,卻面臨能源、人才與設計短板挑戰,如何轉型升級成為自主創新的關鍵節點,將決定下一世代的國際地位。

在AI巨量模型(尤其是大規模訓練與推理)的推動下,算力(Compute)、數據(Data)、算法(Models),已成為國家與企業競爭的核心資產。掌握GPU/AI加速器、擁有穩定電力與能源、具備高速網路與完善的數據治理機制,以及具備自主設計與製造 NPU/ASIC 的能力,這些要素正在重塑國際政治與經濟格局。

所謂「主權 AI」(Sovereign AI),是指一個國家能在法律、技術與政策上,對其 AI 基礎設施、數據、算法與應用保持自主控制,而不受制於外國供應商或他國管制。若僅成為外國AI/算力強權的「用戶、客戶或代工者」,便意味著在規則制訂、算法權限、數據治理與利益分配上,處於被動地位。

這與歷史上的大航海時代極為相似:當時,各國爭奪海權、貿易航路與殖民資源;如今的競逐路線,則從「算力→算法→數據與基礎設施→AI 應用」延展開來。

全球搶搭AI列車,輝達站上浪頭

中國禁止科技公司購買輝達(NVIDIA)最新 AI GPU

近日,中國網信辦(CAC)下令,包括字節跳動、阿里巴巴等大型科技公司,停止採購輝達為中國市場設計的RTX Pro 6000D,並取消既有訂單。這顯示中國正加速降低對美國GPU的倚賴,推動本地替代方案。

英國與歐洲強化AI主權與算力建設

輝達宣布,與英國政府共同投資五億英鎊,於AI雲與資料中心公司NScale,致力將英國打造成「AI超級強國」。同時,英國也與微軟、輝達等企業合作建設AI超級電腦與資料中心,確保AI應用在本國法律與監管下運行。

美國出口管制與全球GPU流向調整

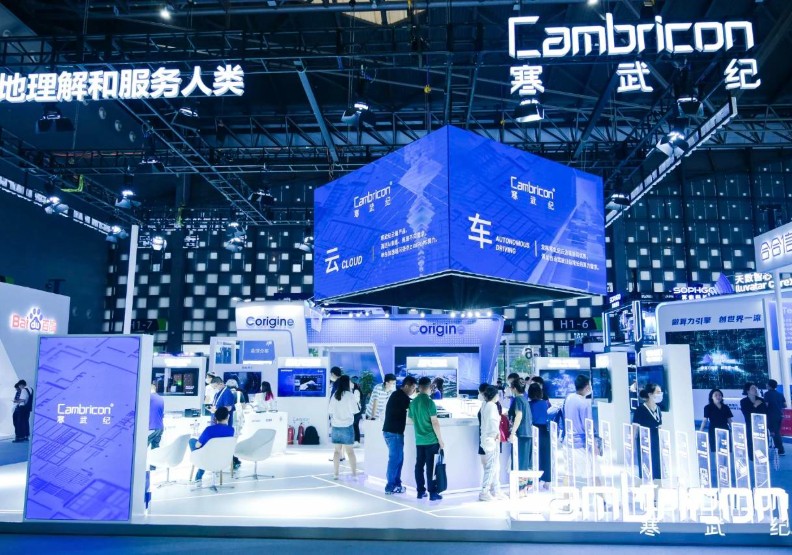

美國持續強化對先進AI晶片出口中國的限制,以維持技術優勢與國安考量。這迫使中國企業與研究機構積極尋找替代技術,如寒武紀、華為、自研NPU等。同時,美國也鼓勵 GPU 製造與 AI 計算中心向友好國家擴張,以分散供應鏈風險。

南韓推動國家級AI演算中心

南韓政府計畫採購約10000顆GPU,建立國家AI計算中心,強化本地AI研究與應用能量,作為其國家戰略的一部分。

輝達的「主權 AI」策略與歐洲擴張

輝達正積極與歐洲各國政府合作,建立「AI工廠」與本地化資料中心,以符合歐盟數據主權與法規要求。這象徵外國科技公司正從單純供應商,轉向「政策型合作伙伴」。

台灣在全球半導體價值鏈的定位

根據Vision of Humanity報告,台灣幾乎壟斷全球最先進邏輯晶片(sub─5nm)製造,2024年半導體總產值達1650億美元,年增22%。然而,台灣正面臨STEM(科學、技術、工程、數學)人才短缺與少子化挑戰,研發與教育供給成為潛在瓶頸。再加上海峽局勢與地緣風險升高,若發生封鎖或衝突,全球科技供應鏈都將受重創。

五大機會

1.全球算力需求大增:AI模型日益龐大、複雜,需要大量GPU/NPU、記憶體、低延遲網絡與電力支援。台灣在3奈米、2奈米製程及封測能力上全球領先,幾乎是主權AI供應鏈的中樞。

2.供應鏈重組與去中國化趨勢:美國及盟友重視供應鏈安全與技術自主,積極拉攏台灣企業赴當地設廠或投資。這為台灣帶來合作與政治支撐的雙重機會。

3.能源與基礎設施需求帶動新產業:AI計算對電力、冷卻與能源效率要求極高。若台灣能在電力穩定、冷卻技術與再生能源上突破,將提升競爭力。

4.本地AI主權與自主NPU機會:隨著主權AI成為趨勢,倚賴外國GPU將是弱點。台灣若加速NPU/ASIC設計、EDA工具與IP研發,可從代工轉向設計主導。

5.國際談判與外交槓桿:台灣在先進製程的不可替代性,使其在國際科技與外交談判中擁有發言權,可藉此推動國內能源、人才與創新政策。

六大挑戰

1.代工導向、設計不足:若僅止於製造與封測,缺乏IP、軟體與算法設計能力,台灣在主權AI時代將處於被動地位。

2.能源與水資源限制:AI計算中心耗電與耗水極大,台灣電力與再生能源發展仍顯不足。若不改善能源結構與水資源管理,長期將制約成長。

3.人才短缺與教育落差:STEM與AI專業人才供給不足,加上少子化導致勞動人口下降,亟需教育改革與海外人才引進。

4.地緣政治與安全風險:台灣是美中科技角力核心,一旦供應鏈受阻,全球將受影響,需強化防備與供應鏈多元化策略。

5.技術替代與競爭加劇:中、日、韓正投入NPU與自研AI加速器開發,若新架構取代GPU為主流,台灣若無提前布局,恐被邊緣化。

6.政策與制度不確定性:能源、法規、土地與投資政策若不穩定,將削弱產業信心與長期規劃。

台灣的角色與策略

● 推動AI硬體自主設計與NPU/ASIC研發:政府應提供研發補助、稅制優惠與創投支持,培養AI加速器與NPU新創;同時強化EDA工具與IP生態,降低對外倚賴。

● 能源與基礎設施升級:加速能源轉型、兼顧核能與再生能源供應,發展乾冷卻與循環用水技術,提升電力與網路韌性。

● 人才戰略與教育改革:深化STEM教育,強化AI架構設計與軟硬體整合課程,並推動國際合作與人才引進。

● 政策/法規與國際合作:制訂「國家AI主權策略」,確立數據治理與AI安全標準;加強與美、歐、日合作,吸引國際AI/GPU/NPU廠在台設研發與製造中心。

● 風險管理與地緣政治準備:強化供應鏈分散性與資訊安全,並持續在外交層面維持多方支持,以減少突發衝擊。

台灣vs.歷史:大航海、石油與AI時代的資源邏輯

大航海時代,掌握海權與貿易路線即掌握財富;石油時代,能源與美元體系構築了全球霸權;而在 AI 時代,算力、數據與算法則成為新的戰略資源。

誰能控制數據、制訂算法與法規標準,誰就能主導新的全球秩序。

台灣戰略定位

台灣如同昔日地中海或東南亞的商業樞紐,雖地小但位置關鍵。

.全球供應鏈節點:掌握先進製程、封測與材料供應。

.技術強、設計弱:製造領先,但核心架構仍受制於人。

.西方陣營橋頭堡:在美中科技競爭中,是美國確保製程供應的關鍵。

可能風險與替代情境

.若外國企業持續掌握設計與生態系統,即使代工在台,主權AI仍被他國主導。

.若中國在NPU/AI加速器上取得突破,可能削弱 GPU 架構優勢。

.若能源與氣候政策落於算力需求之後,電力成本將劇增。

.若地緣政治惡化,集中供應鏈將成為脆弱點。

台灣成為「下一世代繁榮驅動者」

AI主權與算力競爭,決定未來20年的國家命運。台灣具備強大基礎,但要從供應鏈節點,轉型為擁有設計與主權治理能力的中心,需要政府、企業與學研協力推進。

歷史上的孫運璿、李國鼎、潘文淵等人,以遠見推動科技產業奠基。如今,台灣若能以同樣的決心與長期思惟,結合AI、半導體與國際主權策略,不僅可延續製造優勢,更能在算法、應用與國際影響力上,建立新高度。