今年,中國大陸盛大舉辦「九三閱兵」,不要以為這與台灣毫無關係,民眾反而要戒慎恐懼,台灣不僅失去了對於二戰歷史的話語權,甚至被推上「中美對抗」的風口浪尖上,未來的處境只會更危險,為什麼?

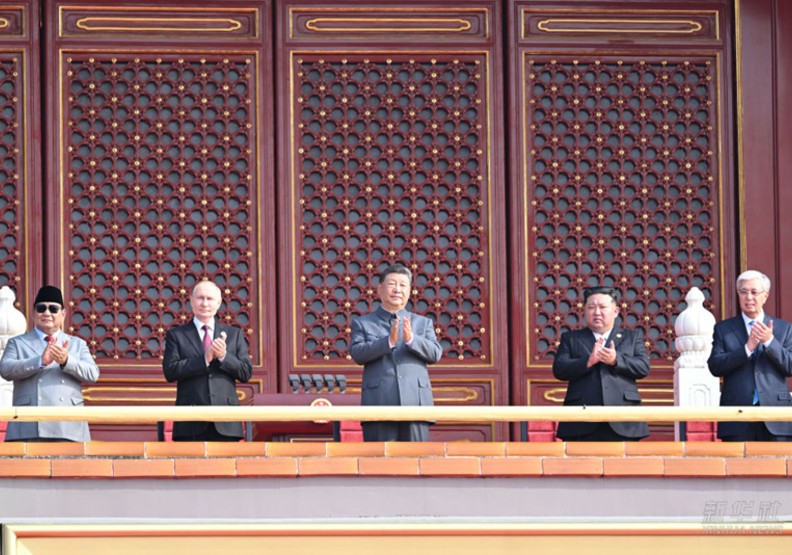

9月3日,中國擴大辦理「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」閱兵活動(簡稱九三閱兵),共有26個國家元首、領導人出席,還有其他國家的代表,如南韓國會議長禹元植率領議員訪問團參加,他是南韓第三號政治人物。

如此盛況對跟著國民黨撤退來台的老兵,以及資深退役軍官而言,內心是百感交集。幾位老兵聚在一起,不勝唏噓說:「當年死了多少前輩、同袍,毀了多少家園,才對日抗戰勝利,這原屬於中華民國的光榮歷史,政府卻自甘被邊緣化,現在全部都被中國大陸接收了。」

研究「第二次世界大戰」歷史的人都知道,真正掀起二戰序幕的並非德國。英國著名的20世紀史學家李察.奧弗里(Richard J. Overy)於2021年出版的第二次世界大戰史鉅作《鮮血與廢墟》(Blood and Ruins)中指出,從全球衝突視角來看,二戰不是始於1939年8月德國入侵波蘭,而要往前推到1931年日本在中國策動的「九一八事變」,日本關東軍在瀋陽製造事端,藉故出兵東三省,成立「滿洲國」,這才是二戰的先聲。九一八事變後,日軍繼而入侵華北,中國軍事能力薄弱,始終無法遏止日軍的進逼,1937年7月7日發生盧溝橋事變,中國對日軍進行反擊,中日戰爭正式開打,東亞地區的二戰進入主階段。

而二戰死傷最慘烈的正是中國與蘇聯(俄羅斯前身)。估算中國軍民傷亡人數高達約3500多萬人,其中,死亡約1800萬人;蘇聯軍民傷亡人數約2700萬至3500萬間。

主要侵略者德國傷亡約660萬〜860多萬人;「東亞地區」二戰發起國日本則是260萬〜310多萬人;美國由於參戰時間較晚,且地理位置遠離主戰場,傷亡人數約41萬〜42萬人。

中華民國將9月3日定為對日抗戰勝利紀念日

二戰就在1945年8月6日美國於日本廣島投下第一顆原子彈;8月9日於長崎投下第二顆原子彈後落幕;8月15日,日本天皇宣布投降。9月2日,日本在東京灣的美軍軍艦「密蘇里」號上,由當時的日本外相重光葵、陸軍參謀總長梅津美治郎代表天皇與政府簽字;而同盟國當中,中國政府由徐永昌將軍代表簽字,國民政府(由國民黨領導的中華民國中央政府)為正式受降方之一,標誌著中國抗戰正式結束。

受降儀式由當時盟軍最高統帥道格拉斯·麥克阿瑟主持,象徵日本對包括中國在內的同盟國無條件投降。

1945年9月9日,在中國南京的中央陸軍軍官學校大禮堂,日本的中國派遣軍總司令岡村寧次代表日本簽署投降書,向中華民國中國戰區總司令何應欽上將表示無條件投降。這是戰後日本對中國正式無條件投降的「法律檔案」。

投降書明確規定,日本在中華民國管轄範圍內的軍隊,應向中華民國的國家元首「國民政府主席」蔣介石及其代表何應欽接受投降並服從命令。此後,國民政府在中國大陸和戰後台灣地區,行使日本戰敗後續的受降和管理權。

1946年,國民政府將9月3日定為對日抗戰勝利紀念日,這一天也被稱作「軍人節」,作為紀念抗戰勝利與讚揚軍人貢獻的節日;1951年,中華人民共和國也沿用這一日作為官方紀念日。

空軍前副司令、現為清大「沈崇誨榮譽講座教授」張延廷嘆口氣說,真正全力對日抗戰的是國民政府,毛澤東帶領的共產黨部隊雖有參與,但毛澤東提出「七分發展自己實力,二分應付國民政府,一分抗日」的策略,旨在通過抗戰時期壯大共產黨的力量,直到1949年10月1日才成立中華人民共和國,但1945年接受日本投降書的是國民政府啊!

中華民國拱手讓出「二戰歷史」的話語權

張延廷進一步表示,2015年馬英九擔任總統時,還有舉辦盛大的紀念活動以慶祝抗戰勝利70週年;今年80週年,原本是我們的光榮時刻,卻拱手讓給對岸。政府一點聲音都沒有,不再講抗戰勝利,不再說台灣光復,就只講終戰,中國大陸剛好順水推舟、反客為主,舉辦全球矚目的「九三閱兵」。

前國安會副秘書長、國際關係專家楊永明在政論節目上呼籲,日本發動二戰,中國傷亡慘重等歷史被遮掩、被誤導,甚至被刻意「除罪化」,「我們失去對二戰歷史的話語權,這件事千萬不要忽略了。」

中華民國不僅失去對歷史的話語權及在二戰的定位,中國「九三閱兵」所展示的先進武器,對台灣而言更是壞消息。

中國大陸的軍武實力直逼美國。退役陸軍少將栗正傑表示,閱兵活動上所發布的武器,包括高超音速飛彈、無人作戰系統、殲-35戰鬥機以及新型潛航器等,都是在向全世界展示「反介入與區域拒止」的實力,中國大陸的戰力可延伸至第二島鏈,有能力阻止美軍援助台灣,並警告所有國家不要介入台海情事。

台海處於「不對稱」作戰,最好的道路是「親美和中」

張延廷接著說,中國發展航母、超音速反艦飛彈、殲-20匿蹤飛機,是要打誰?不是台灣、不是日本,也不是韓國……,而是美國。中國不僅奪取了第一島鏈的制空權,也突破了第二島鏈的制海權。透過反介入和拒止,讓美國知道「不要干預兩岸的事情」,如果哪一天台海發生衝突,美國西岸距離台灣直線距離至少1萬公里以上,根本來不及救援。

尤其,中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁與朝鮮(北韓)最高領導人金正恩的關係更為緊密了。「美國雖然在韓國、日本有駐軍,但俄羅斯、北韓與中國形成軍事伙伴關係,俄羅斯與北韓可以在東北亞扮演牽制的角色,讓美軍無法抽調兵力協助台灣。」栗正傑分析。

張延廷更直指,台灣犯了不該犯的錯誤,「政府陷入戰略盲目,不知道該如何是好?只好抓住美國與日本,但美、日走的是烏克蘭模式,「一旦兩岸開戰,美、日絕對不會出兵幫台灣打仗。」

栗正傑、張延廷語重心長說,近來美方不斷透露出訊息,如果台海發生衝突,希望台灣能撐久一點、拖更久一點,「如同現在的烏克蘭一樣,歐盟無不希望戰爭打愈久愈好,最好能拖垮俄羅斯的經濟。烏克蘭就是血淋淋的例子,『親歐美抗俄』的結果就是快亡國了。」

論軍事實力,台海完全處於「不對稱」作戰。張延廷進一步分析,美國距離台灣過於遙遠,且從歷史經驗來看,美國從未因任何國家而犧牲過自己,台灣千萬不要單壓美國,也不要挑釁中國大陸,最好的道路是「親美和中」,才有機會找到和平解決兩岸議題的方式,將傷害降至最低。