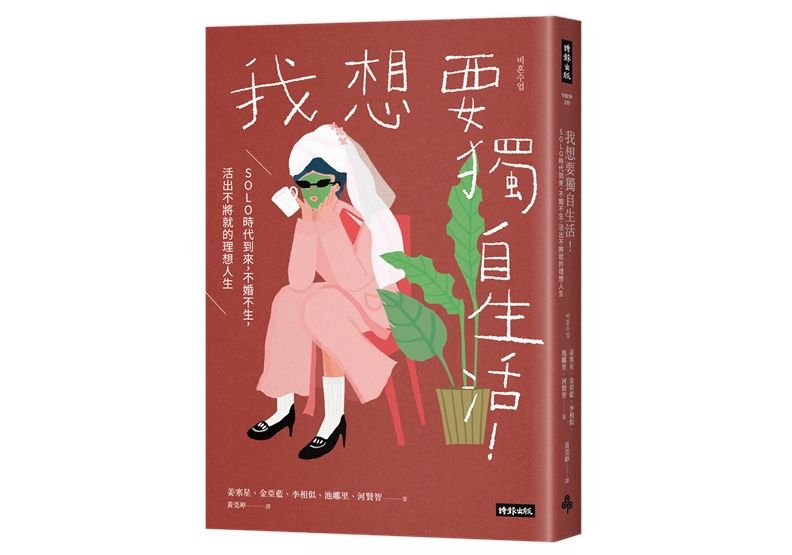

韓國國立國語院對婚姻的定義如下:男女正式建立夫妻關係。換句話說,結婚意味著男性與女性達成社會協議的關係,是社會所承認並關注的關係。首先從傳統角度來看,結婚是一個約定俗成,這個制度有著悠久歷史,成為理所當然的路。儘管近來韓國綜藝節目《我獨自生活》等節目大受歡迎,一人家庭受到關注,但大眾的認知仍傾向「人還是要結婚比較好」。(本文節錄自《我想要獨自生活!》一書,作者:姜寒星,金亞藍,李相似,池娜里,河賢智,時報出版,以下為摘文。)

一人份的生活

宣布選擇不結婚後,很多人問我:「不孤單嗎?」令人驚訝的是,決定不結婚後,我還真沒空感到孤單,相反地,多出更多時間與志同道合的人聚會、分享理財技巧、股票投資等;與有相同人生目標的人交流;和喜歡電影或舞臺劇的人一起欣賞;一起運動,增強體力;交換職涯情報,以便累積更多工作經驗;而當我們想出去浪跡天涯時,能不受婚姻束縛,隨時出發。

或許你已經留意到,這些事並不僅限於不婚的人,只是在我決定過不婚生活後,我的心態產生了轉變。

參加聚會時,我不再分心想著「也許我會在某個聚會上遇見我的另一半」,而是完全專注於聚會主題。不再費心追求別人的目光和讚美,而是把重心放在新的方向上。

過度期待遇見另一半,容易讓人太在意「別人怎麼看我」所衍生的各種煩惱,反而讓生活的很多部分失去了活力。當我改變了觀點,身邊和我選擇相同生活方式的人變多了,我與其他不婚者組成了社群共同體,建立起更親密的關係與互相信任的機會。

有趣的是,我不再固執於特定的情感關係,與不婚者之間的關係更加親密且愉快。我習慣了自己做決定,不再依賴情感上的依靠。我不僅找到了個人空間,也能更自在地與他人分享情感。而隨著生活範圍從「我的生活」擴展到「我們的生活」,我重新開始思考:真正喜歡一個人是什麼感覺。

「人是不完整的,無法獨自生活」,這句話乍聽似乎有道理,人與人的關係本來就是互補,卻不必非要受到「婚姻」的束縛,也能形成這種關係。

而且,這種關係往往因為彼此不會侵犯對方的領域,透過友誼的連結會更加健康。當我遇到志同道合的朋友,組建了不婚共同體,這種想法就變得更加堅定了。

(延伸閱讀│專家分析「獨」世代將來臨:沒子孫的晚年「這樣過」才健康)

不結婚等於不為國家勞動力生產做出貢獻?

「既然要這麼自私的生活,就不要貪圖稅金」這句話透露出人們對不婚人士的刻板印象,認為他們不懂規畫老年生活。

這種意識流是從:不生育→不貢獻勞動力→個人主義→自私。不要貪圖稅金!」意思是不為國家勞動力生產做出貢獻的人,就不該享受國家的稅收優惠。

為什麼會出現這種邏輯呢?不婚生活並不代表不納稅,甚至在這個以婚姻為基本價值的社會,許多基本福利待遇都是專為「結婚主義者」設計的。因此,即使為了自己的穩定生活,我們也不能置身事外。認為不婚主義者會享受特殊待遇,根本是偏見。

不婚並不等於「我要一個人生活」。有些人潛意識認為自己的人生還是「未完成」,有些人則有意識地認為自己的人生已經是「完成式」,並正過著自己選擇的人生。這兩種不同心態帶來的結果相差甚遠。

我並非認為人生一定要完整,而是希望我們能站在對方的立場上,以符合TPO原則(Time/Place /Occasion)的方式交流彼此的感受。尊重他人,就像尊重自己一樣,培養避免讓他人不舒服的智慧。

不結婚的人生,要學習哪4件事?

一、金錢規劃,是必須學會的第1步

製作屬於自己的不婚財務狀況表,了解稅金、保險、理財大小事,從現在起開始準備你的退休資金!

二、居住空間,是無法忽略的第2步

找一間適合獨自生活的房子該注意什麼?如果不想自己住,也能一起打造新的共居生活方式。

三、整理生活,是不可不會的第3步

小至打掃與料理訣竅,大至房屋修繕大小事,生活無法萬事都求人,學會自己來,你會更有成就感!

四、安頓心靈,是充實人生的最重要一步

少了家庭束縛,將有更多時間學習新事物,與志同道合的朋友一起前進,也為懂得享受孤單的滋味。

(延伸閱讀│一個人如何快樂獨老?「這件事」不求人,才老得有尊嚴)