本週輝達GTC大會上,輝達(Nvidia)執行長黃仁勳演說壓軸階段,終於帶來機器人新進展,再為相關供應鏈注入強心針。事實上去年至今,包括特斯拉創辦人馬斯克、台積電董事長魏哲家在內的科技大咖,皆大力強調「人形機器人」時代即將到來,也因此在台廠供應鏈掀起一波熱潮。人形機器人究竟在夯什麼?誰能搶到商機?業界人士又怎麼看它的發展?

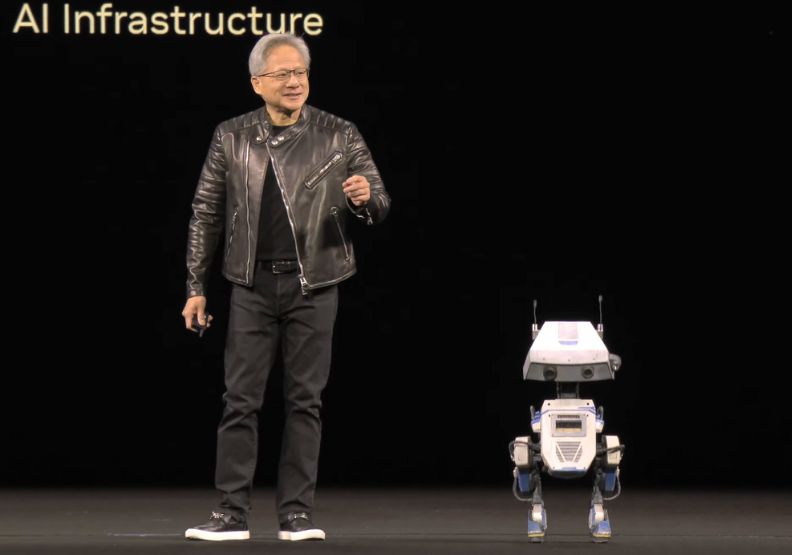

眾所矚目的輝達(Nvidia)年度GTC大會,本週於美國聖荷西登場,黃仁勳演說壓軸階段,一隻小巧可愛的機器人「Blue」搖頭晃腦登上了舞台。

「通用機器人(generalist robotics)時代已經來臨!」黃仁勳對著台下眾人說道。(延伸閱讀:AI超級盃登場!輝達GTC大會開講,黃仁勳揭示機器人時代來臨)

演說上,黃仁勳宣布推出全球首款人形機器人通用基礎模型「Isaac GR00T N1」,有助加速機器人發展,成為今年GTC一大亮點。

不只輝達,去年以來,美中業者紛紛積極投入打造人形機器人,在相關供應鏈間掀起話題。我們該如何理解人形機器人的存在、以及發展趨勢?一文帶您看懂。

人形機器人的定義?

所謂的人形機器人(Humanoid Robot),指的是具有「仿人類」型態的機器人,事實上已歷經50多年的發展。世上第一台人形機器人「WABOT-1」1973年出自日本早稻田大學加藤一郎實驗室,可搬運物體、簡易對話,加藤一郎也因此被稱作「人形機器人之父」。他去世後,則由其學生高西淳夫、菅野重樹延續相關研究。(延伸閱讀:獨家專訪》早稻田實驗室練兵半世紀 ,人形機器人練成顯學)

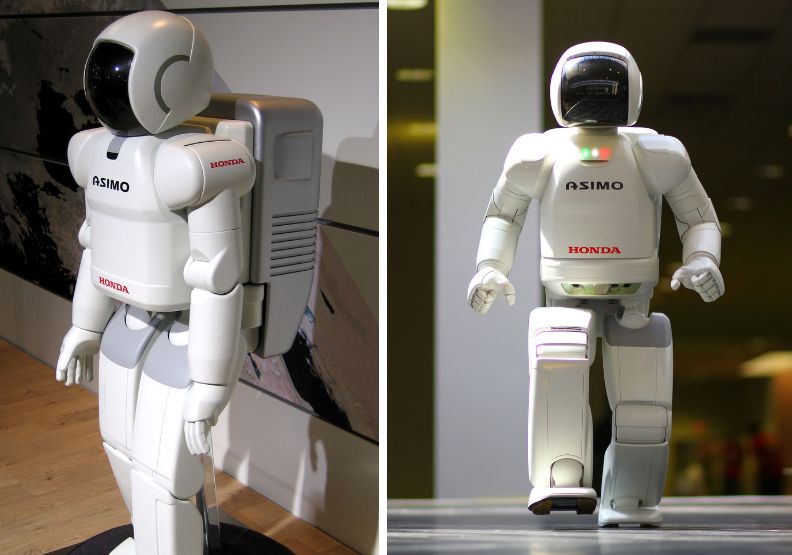

再後來較為著名的人形機器人,還有本田(Honda)於2000年亮相的類人形機器人「ASIMO」,歷經迭代演進,具備與多人對話、奔跑、扭瓶蓋等功能。

過去人形機器人主要停留在科幻故事、或留在實驗室當中,但隨著深度學習技術演進,機器人的感知、思考判斷、溝通行動等能力正不斷提升,讓人形機器人走入現實世界成為可能。

輝達GearLab實驗室負責人Jim Fan在2024年3月份的演講上,便針對AI與機器人結合打造的具身智慧(Embodied Intelligence)趨勢發表看法,指出其將擁有三大特徵:能在開放世界中探索、擁有大量世界知識、能執行無數任務。

除了特斯拉和輝達,在這波熱潮中備受鎂光燈焦點關注的,還有美國人形機器人新創Figure AI、亞馬遜投資的Agility Robotics、Boston Dynamics等。在中國,如小米、小鵬汽車打造的人形機器人初期鎖定導入自家工廠協助生產,優必選、宇樹科技等廠商亦布局頻頻。

公司名 | 機器人 | 初期鎖定應用 |

|---|---|---|

Tesla | Optimus | Tesla生產線 |

Figure AI | Figure 01 | BMW工廠 |

Agility Robotics | Digit | Amazon、GXO倉儲 |

Boston Dynamics | Atalas電動版 | 現代汽車工廠 |

小米 | CyberOne | 小米工廠 |

小鵬 | PX5 | 小鵬工廠 |

優必選 | Walker S | 蔚來汽車、東風汽車工廠 |

| 參考資料:研究報告、各公司官網、外媒報導,整理:陳品融 | ||

輝達如何加速人形機器人發展?

在這波人形機器人熱潮中,不難看到輝達(NVIDIA)扮演了關鍵推動力。黃仁勳預示生成式AI的下一步,將會逐步走向代理AI(Agentic AI)、物理AI(Physical AI),也就是機器人將大量部署至現實世界。

在過去,這樣的想法幾乎難以實現,因為在傳統機器人訓練中,得仰賴搜集現實世界的資料,

環境有任何細微變化,就需重新蒐集並累積大量資料,非常耗時費力。且當時視覺語言模型、感測器發展尚未純熟,機器人的環境感知能力也較差。

但如今,AI為機器人創造了「虛擬訓練」的可能性。黃仁勳曾提及,機器人時代需要使用三台電腦:用於訓練AI模型的超級電腦、用於運行模型的終端電腦、以及中間層的數位孿生平台「Omniverse」。

在Omniverse裡頭,就會有各種「生成」出的物理數據,讓機器人不斷學習、試錯。黃仁勳於今年CES演說則又推出世界基礎模型「Cosmos」,兩者相結合後,開發者就能進一步讓機器人身處客製化應用情境中,未來得以靈活應對現實世界。

這也成為前述「Isaac GR00T N1」模型的發展基礎,人形機器人將藉此具備推理能力和執行任務的技能,目前包括Agility Robotics、Boston Dynamics、Mentee Robotics、NEURA Robotics等人形機器人開發商,都已採用。

人形機器人的具體應用?

長遠來看,人形機器人被看好能遍布至各行各業,以解決缺工問題,甚至有朝一日走進日常生活。

關鍵原因,就在於其靈活性、快速適應能力。「為什麼人形機器人現在又這麼夯,就是因為它在所謂『非結構化』的環境可以工作。」工研院產科國際所經理黃仲宏解釋,非結構化環境複雜多變、難以預測,讓人形機器人得以發揮優勢。因此,飯店、餐廳,或是被視作危險、辛苦、骯髒的「3K產業」,都是日後有機會落地的場景。

凱基證券發布的研究報告預估,人形機器人將在2025年正式量產、2026年導入企業(To B)場域,並在2029至2032年間,進一步部署至個人用戶(To C)領域。

調研機構Trendforce發布的報告則看好,「智慧製造」將成為人形機器人第一個大規模應用場域,如汽車工廠結合人形機器人,進行配件搬運、分揀、上線、組裝、測試等。

在台灣,其實已有相關應用的雛形。比如鴻海在去年10月份科技日上揭露首個「半人形」機器人,未來有望導入鴻海自家工廠。

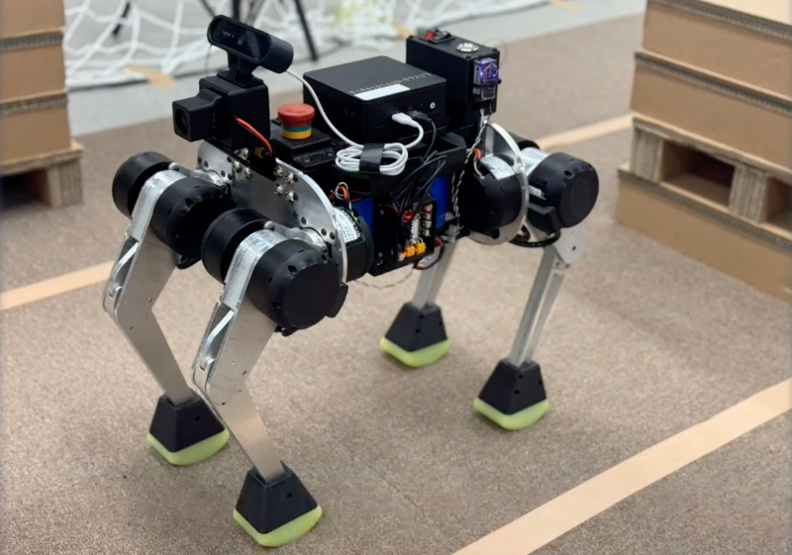

另外,長春石化集團也自2023年起,與國科會、台大機械系團隊合作研發四足機器狗與雙足機器人,內部主管透露,目前已進入測試階段,2025年有望看到初步進展,日後就能在危險的石化工廠中執行任務。

人形機器人潛在供應鏈有哪些?

由於人形機器人牽涉許多軟體、零組件,從大腦到眼睛、到四肢關節等,各個環節都是商機。台灣在機器人供應鏈扮演要角,因此儘管人形機器人尚未大規模商業化,許多業者未來都有機會吃到人形機器人商機。

「過去以來,台灣生產有鍵盤的電腦、口袋裡的電腦、還有資料中心的電腦,在未來,台灣將生產出會走路、四處滑動的電腦,」去年6月份台北國際電腦展COMPUTEX前夕,黃仁勳在台上也如此說道

類別 | 種類 | 台灣主要潛在供應鏈 |

|---|---|---|

心智層 | 軟體 | 所羅門、廣明、研華、同致、台達電、慧友、泓格、新漢、凌華、和椿 |

硬體 | 聯發科、南亞科、華邦電、立積、聯詠、瑞昱、凌陽創新 | |

感知層 | 微控制器 | 聯發科、新唐、盛群 |

鏡頭及相機模組 | 大立光、亞光、揚明光、華晶科 | |

雷射器 | 穩懋、宏捷科 | |

感測器 | 元向、同欣電、采鈺、利永環球、光寶科 | |

微機電麥克風 | 同欣電 | |

運動層 | 微控制器 | 新唐、盛群 |

馬達 | 泓記精密、利電電機 | |

螺桿 | 台灣三住、優士特精密 | |

減速機 | 上銀、盟英、台灣精銳 | |

塑料件、金屬機構件、復合材料件 | 拓凱 | |

動力層 | 電力 | 台達電 |

散熱 | 台達電、雙鴻、奇鋐 | |

驅動器 | 直得、利電電機 | |

參考資料:TrendForce | ||

人形機器人何時普及?

有趣的是,儘管科技巨頭力推,但台灣業者現階段對於人形機器人的看法仍不一,如廣達創辦人林百里就曾言「人形機器人沒有商業價值」。綜合多位業者的看法,人形機器人發展阻力主要可歸納出三個層面:實用性、技術挑戰、成本。

首先是實用性。黃仲宏觀察,雖然人形機器人在「非結構化」場景頗有發揮空間,但目前工廠、物流業等都是「結構化」場景,既有的機械手臂、自主移動機器人(AMR)、無人搬運車(AGV)都已堪用,仍得視人形機器人日後能否真正帶來具差異化的效益。

一名投入AI機器人解決方案的機器人廠高階主管也認同,其實許多製造業場景真的只需機械手臂、甚至「半人形」機器人就足夠。他認為,人形機器人在照護現場的應用倒是更值得期待。

再來是技術挑戰。黃仲宏分析,人形機器人內部核心元件可分為「控制」「感知」「執行」三大部分。

「控制」包含晶片和人工智慧,主導機器人的大腦;「感知」則仰賴3D攝影機、觸覺感測器等,就像人類的神經系統;「執行」則對應回人類的骨頭肌肉、手腳,需靠伺服馬達、減速機、滾柱螺桿、線性滑軌等零組件組成。

「如果視覺做得好,但手爪不能配合,或是大腦已經很聰明,但感測器不能即時回應,那它(機器人)就仍是殘障人士。」黃仲宏指出,在機器人學發展上,人形機器人堪稱是集結各種資通訊技術的終極成品,每個關鍵零組件環環相扣、缺一不可,正是其之所以困難的原因。

一名業內主管則特別強調「電池」的挑戰。他舉例,中國目前已亮相許多具酷炫能力的機器人,但電力根本撐不過一個多小時,這會是商業化很大的困難之一。

國立台灣大學機械系教授郭重顯在5月份與國科會推出台灣首款「AI機器狗」時,也曾向《遠見》透露,現階段少有國內廠商投入製作規格較高的馬達,因此機器狗內部12顆馬達皆為外購現成品,但其能量密度、速度,已難以讓四隻腳執行部分細緻動作,更遑論規格要求更高的雙足人形機器人。

人形機器人成本是理想價格的10倍?

需求沒起來、技術難度高,就連帶造成第三個問題:成本下不來。黃仲宏估算,目前一台170公分的人形機器人,成本至少高達新台幣4、500萬元,幾乎是馬斯克理想價格(新台幣60萬元)的10倍。也因此,接下來終端市場能否出現殺手級應用、促進需求爆發,將會是普及與否的關鍵。

再延伸遠一點,就算人形機器人真的落地應用了,也會有新的挑戰,包括隱私安全、回答會不會造成人類傷害等,「如果他在安養中心揮臂打到老人怎麼辦?人形機器人在未來還有很多隱憂要考量。」上述業內主管提醒。

無論如何,現階段這已是發展大勢。Trendforce預估,2024年至2027年人形機器人市場規模有望從1.32億美元成長至21.68億美元,年複合成長率(CAGR)高達154%。或許不久的將來,就會看到愈來愈多人形機器人出現在你我身旁。