全球極端氣候加劇,沒人能置身事外。減緩、扭轉氣候變遷頹勢,地球每一份子責無旁貸。對此,《遠見》發起「綠色公民大調查」,探究日常生活減塑、減碳行為,反思如何為環境永續共盡心力。

淨零碳排的壓力迫在眉睫,為達成控制全球平均升溫在1.5℃內目標,全球至少需減少75%塑膠產量。

今年底具法律約束力的《全球塑膠公約》將出爐,涵蓋塑膠從生產、消費、回收與廢棄物管理等完整生命週期,被視為《巴黎協定》以來最重要的環境協議。

關鍵時刻倒數,《遠見》發起「綠色公民大調查」,盤點民眾永續意識與行動之間的落差,以及對氣候政策的了解程度。此問卷調查時間為2024年9月18日至10月7日,採取網路民調,共回收1042份有效問卷。

最常自備環保袋、環保杯

首先,在可重複使用、非一次性用品中,民眾會自備的品項以環保袋(83.1%)最多,其次為環保杯(54.6%)、環保餐具(51.2%)、環保吸管(39.3%)、環保餐盒(29.8%);隨著年紀愈長,會自備前述可重複用品的頻率也愈高。

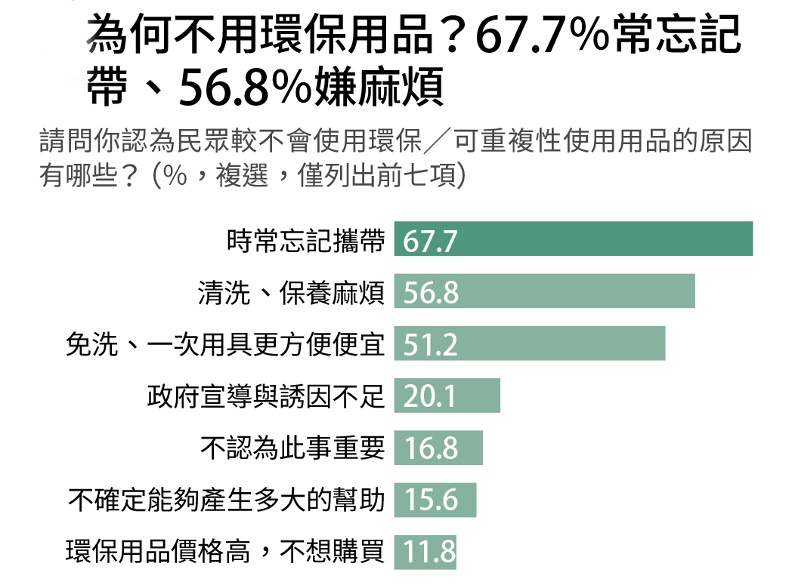

至於不會使用環保用品的原因,「時常忘記攜帶」(67.7%)最多,其次為「清洗、保養麻煩」(56.8%),「免洗、一次性用具更方便便宜」達51.2%,也有20.1%認為「政府宣導與誘因不足」。

值得關注的是,在各年齡層中,認為「清洗、保養麻煩」,以18~39歲年齡層反應聲浪最強烈,高達71.6%,明顯高於其他年齡層;另外,60歲以上認為「政府宣導與誘因不足」達31.1%,也高於其他年齡層。

「看守台灣」協會祕書長謝和霖觀察,18至39歲族群在物質相對豐厚時代出生,成長環境充斥免洗、一次性用品,除了習以為常,該年齡層更講究效率,自身便利為主要考量,這也反映在多認為清洗、保養環保用品較麻煩的結果,顯示環境意識應有從小教育、觀念扎根的必要性。

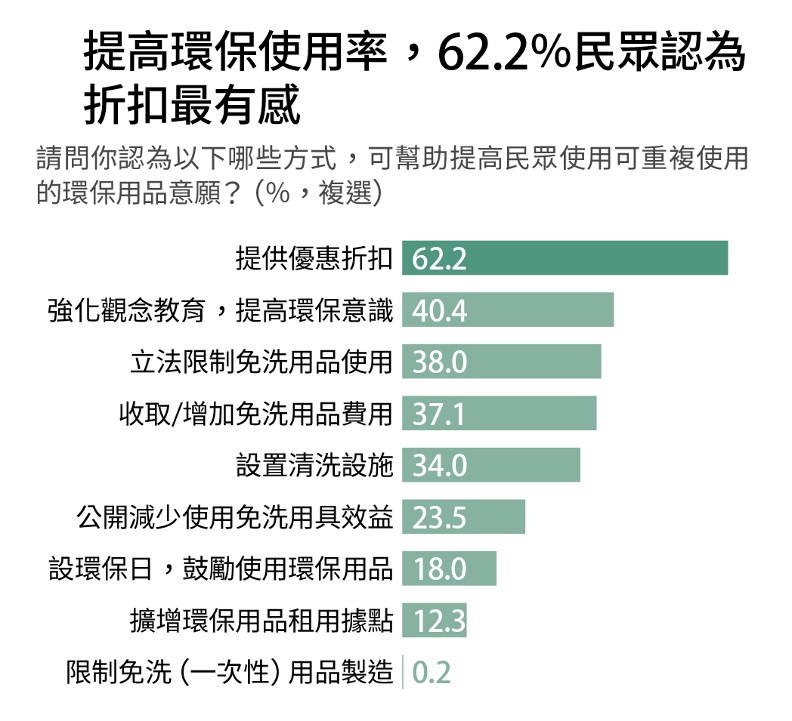

對於如何提高民眾重複使用環保用具意識,62.2%民眾認為「提供優惠折扣」最有幫助;其次為「強化觀念教育,提高環保意識」(40.4%)、祭出懲戒措施如「立法限制一次性免洗用具使用」(38.0%)、「收取或增加使用一次性產品費用」(37.1%),以及「設置清洗設施」的34.0%。

不少環境學者、環保團體長期倡議,盼政府從源頭敦促相關產業減少、限制一次性用品製造,才是正本之道。不過,在此調查來看,僅有0.2%民眾認為「限制免洗用具(一次性用品)製造」,有助於民眾重複使用環保用具。

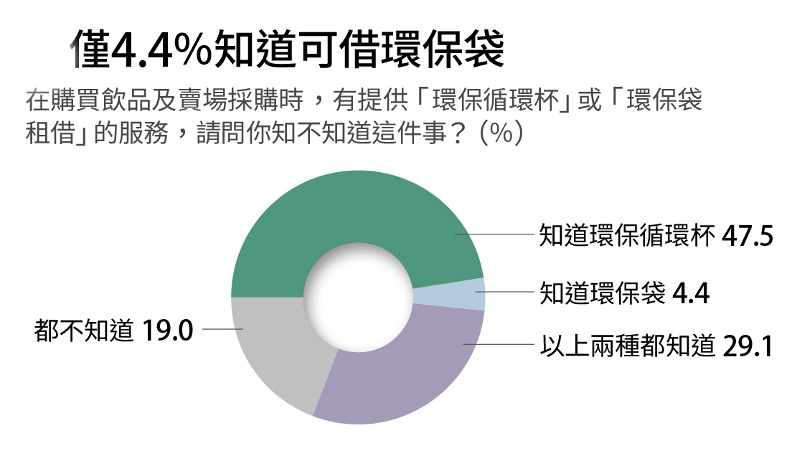

普遍不知循環用品可租借

循環用品租借服務認知方面,有76.6%民眾知道有環保杯可租借,知道環保袋租借僅33.5%,且在各年齡層普遍皆然。若採買時未自備,有52.5%不願意使用環保循環杯,而願意使用環保袋租借服務則達74.0%。

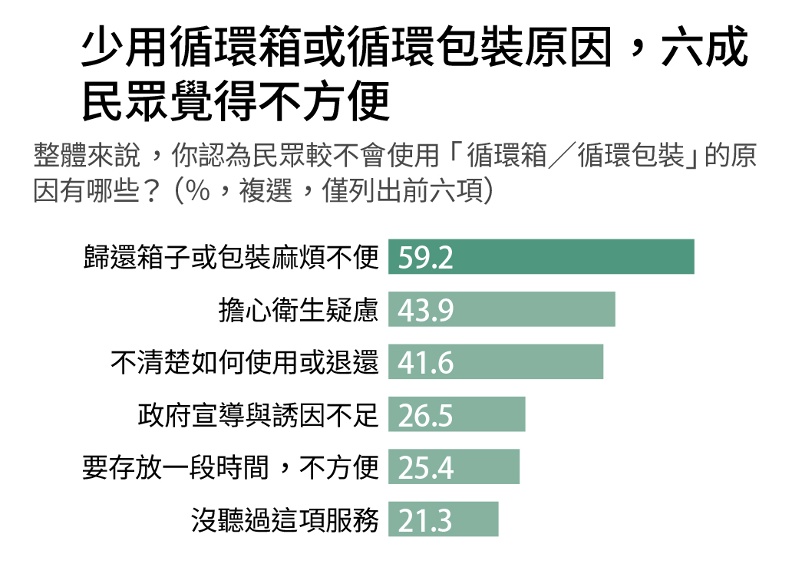

此外,65.4%民眾聽過循環包裝(箱),其中79.0%有使用過相關服務;沒聽過的民眾,89.8%在了解其意義後,願意嘗試使用。普遍認為循環包裝較不普及原因包括,「覺得歸還箱子或包裝麻煩、不方便(找不到回收點、時間不足)」(59.2%)、「擔心有衛生疑慮」(43.9%)、「不清楚如何使用或退還循環包裝」(41.6%)。

詢問民眾採買用品行為模式,63.8%民眾購買簡約包裝頻率較高、44.8%民眾傾向選購標榜環境友善產品、34.3%民眾會較頻繁選購ESG理念品牌與店家。前述購買行為偏好,更隨著年齡增長,逐漸增加其使用頻率,60歲以上世代相對最埋單ESG,顛覆年輕世代較有永續價值觀的看法。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所研究員陳裕政指出,民眾對環境意識固然有所提升,但採買是否在計畫內,或是否造成自身不便,仍是環保用品仍不普遍的最大原因。

他表示,多數民眾在消費行為上,不見得會有環境意識考量,就算有也傾向以便利為先。尤其若有多元選擇,更沒理由割捨一次性用品「用完即丟」的方便。

九成民眾支持環保禁令

台灣循環用品流通程度始終未成氣候。謝和霖直言,政府多採小規模試辦計畫,且態度瞻前顧後,失敗就是必然。以循環杯為例,若能果斷先鎖定夜市商圈禁用免洗塑膠杯,加入循環杯租借服務的商家就會增多,漸上軌道後就可能擴大範圍,有普及的機會。

事實上,法令已公告的環保禁令,民眾普遍高度支持。

例如,2025年起,環境部規範旅宿業者,梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等六種個人衛生用品,不得主動提供;此外,洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等四種液態盥洗及保養用品,改用大瓶裝取代小瓶裝用品。

本問卷結果顯示,對於該項新政策即將上路,89.0%民眾表示支持,且47.9%民眾外出總是會自備旅宿用品。

服飾選購方面,77.2%民眾至少會半年以上,才購買一次快時尚品牌服飾。

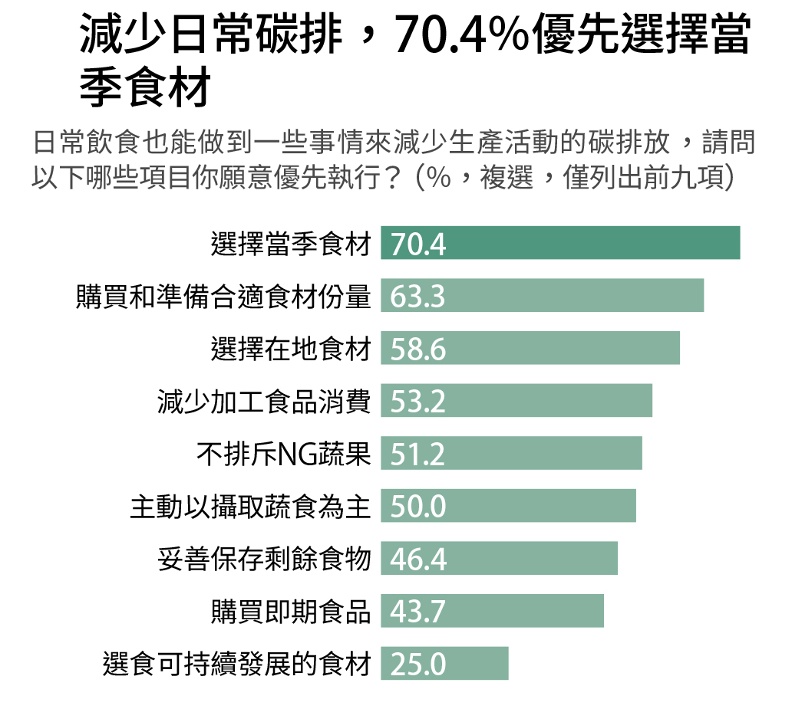

飲食選擇上,能減少碳排放的行為,以「選擇當季食材」(70.4%)最多,其次依序為「購買和準備合適的食材份量」(63.3%)、「選擇在地食材」(58.6%)、「減少加工食品消費」(53.2%)、「不排斥選擇NG蔬果」(51.2%)、「主動以攝取蔬食為主」(50.0%)。

油電、電動車受青睞

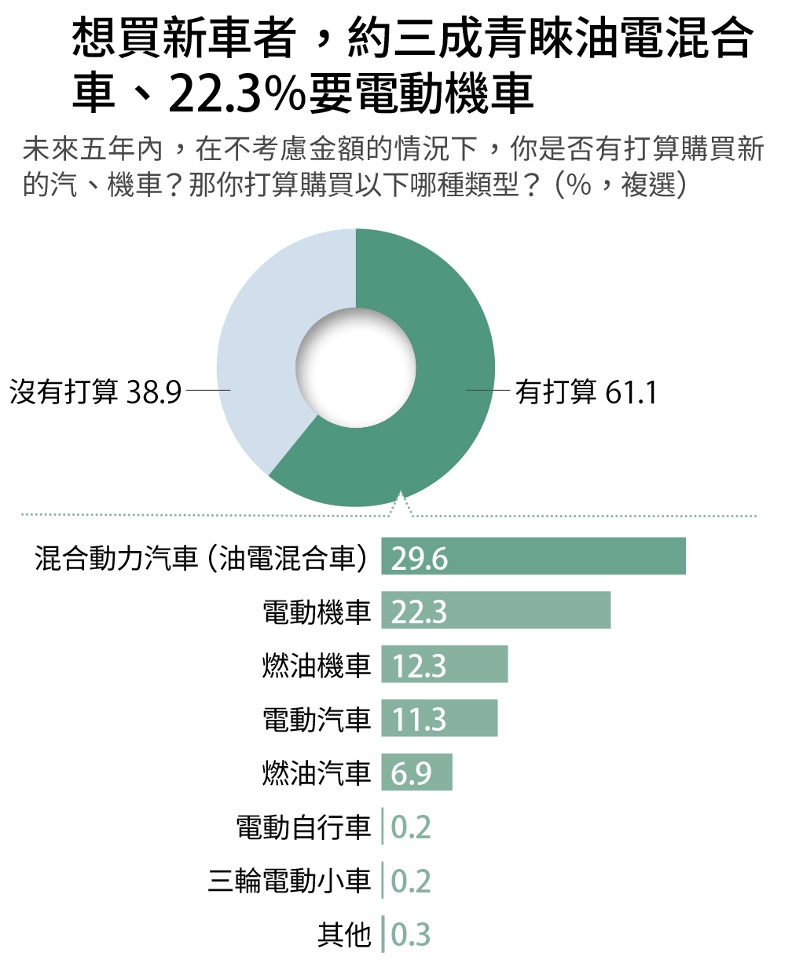

交通運輸上,多數民眾都有私有運具,72.3%有汽車、80.3%有機車,且都以燃油車為大宗。此外,61.1%民眾未來五年內,仍有打算新購汽、機車,其中29.6%表示傾向購買混合動力汽車、22.3%傾向購買電動機車、12.3%傾向購買燃油機車、11.3%傾向購買電動汽車,6.9%傾向購買燃油汽車。

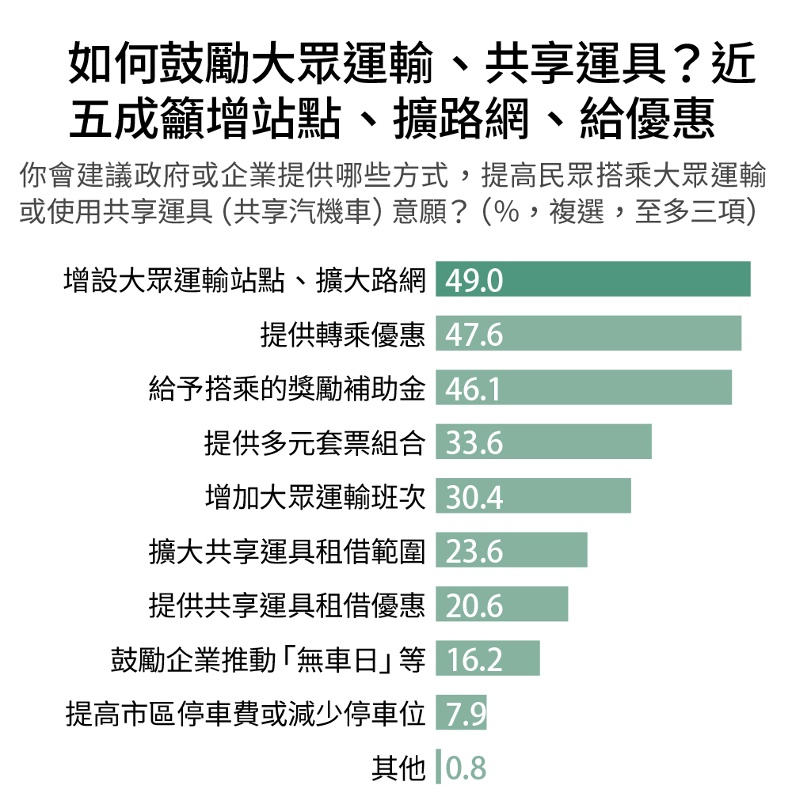

提高使用大眾運輸或共享運具意願,有49.0%民眾建議政府或企業「增設大眾運輸工具站點、擴大大眾運輸路網」、47.6%青睞「提供大眾運輸工具轉乘優惠」、46.1%期待「給予搭乘大眾運輸工具的獎勵補助金」。

儘管「2050淨零路徑圖」政策已進入第三年,但仍有過半、52.1%民眾未聽過。即使有聽過者,也僅8.2%能完全答對政策內涵中的12大面向;多數民眾所熟知的是「淨零綠生活」(67.9%)、「風電/光電」(61.5%)、「節能」(55.1%)。

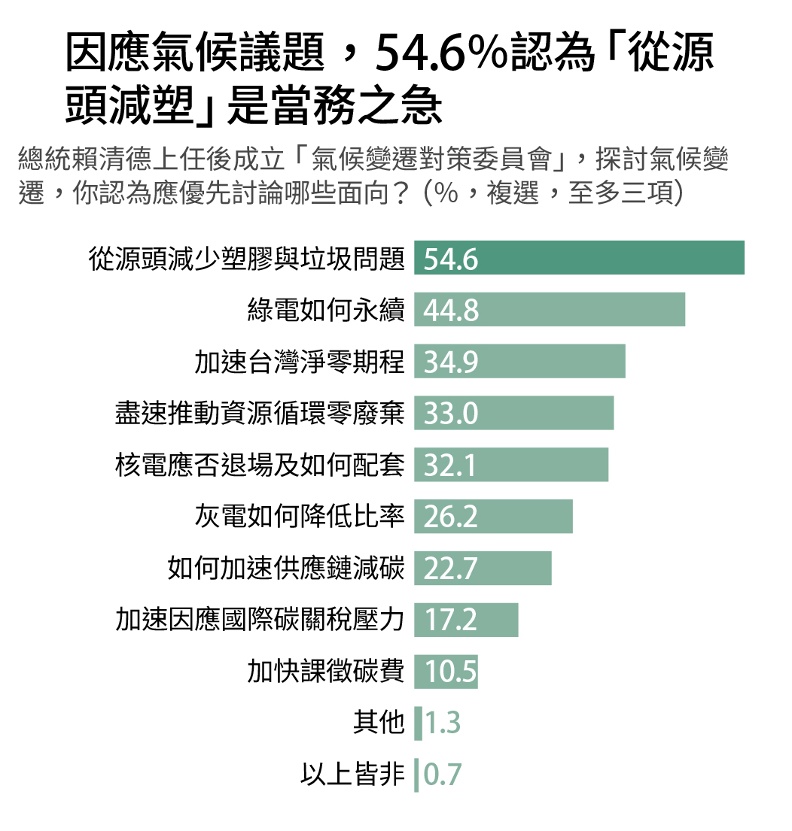

總統賴清德在今年520就任後不到一個月就宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」,44.0%有聽過、56.0%沒聽過;對於應列為優先討論的氣候變遷議題,以「從源頭減少塑膠與垃圾問題」(54.6%)為最多,其次為「綠電如何永續」(44.8%)、「加速台灣淨零期程」(34.9%)、「盡速推動資源循環零廢棄」(33.0%)、「核電是否退場及配套措施議題」(32.1%)。

綜合本問卷發現,民眾對自備環保用品的意識與行動程度都是高的,但對於租借環保用品卻多半覺得「不方便」。在世代差異方面,女性、年齡愈大者,自備環保袋、餐具等可重複使用物品的頻率較高。

反觀18~39歲的20、30世代,上述環保行為比率卻經常是各年齡層最低者,顛覆年輕世代較有永續觀念的既定印象,即使有觀念也不一定會落實。

謝和霖指出,與其仰賴使用者行為改變,政府更應引導商業與服務模式轉型為循環經濟,並設計政策與法律工具、跨部會合作,才有機會推動民眾從源頭減量,真正成為綠色公民。