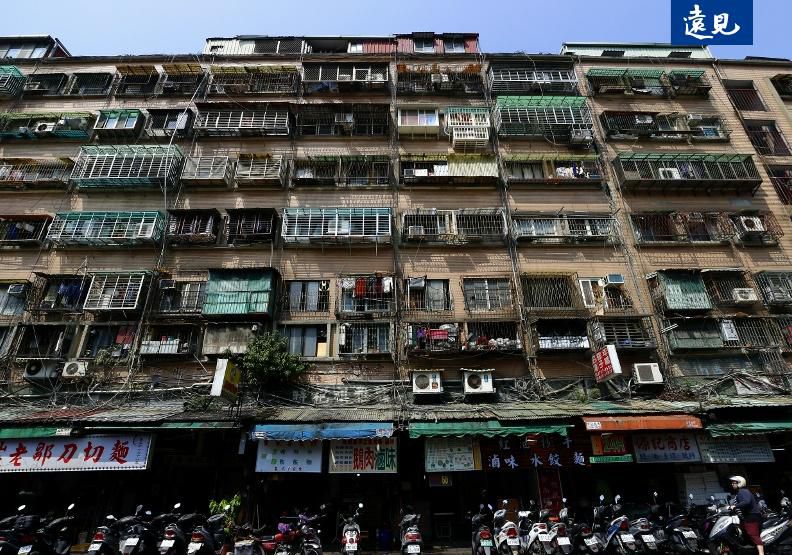

執行七年的《危老條例》受到民間歡迎,申請案快速成長,學者卻憂心忡忡。原來背後隱藏五大弊病,不僅城市公安問題難解,還會長出更多竹筍樓、餅乾屋……。

《危老條例》在2017年公布實施,七年來,就像搭高鐵般快速核准了3721件,另有406件受理中,成為政府的「亮眼」成績單。

但,美麗數據的背後,卻藏著隱憂。「相比都市更新(簡稱都更),我更擔心危老,政府須認真面對危老對都更的殺傷力,」都市更新研究發展基金會董事長何芳子語氣凝重,「城市原本就不易轉型,危老一出現,都更就更難推了,危老的績效愈好,我愈害怕、愈擔心。」

從兩者的核准件數即能看出端倪。都更推動26年來的成果,遠不如實施7年的危老,核准件數是都更的3.2倍。

危老績效愈好,愈傷害都更?

危老為何成為學者專家口中的惡法?「制度簡單粗暴,只要地主百分之百同意,面積不設限,還享有高額容積獎勵,」都市更新研究發展基金會執行長麥怡安說,也沒有設立禁止機制,失去都市計畫的目的。