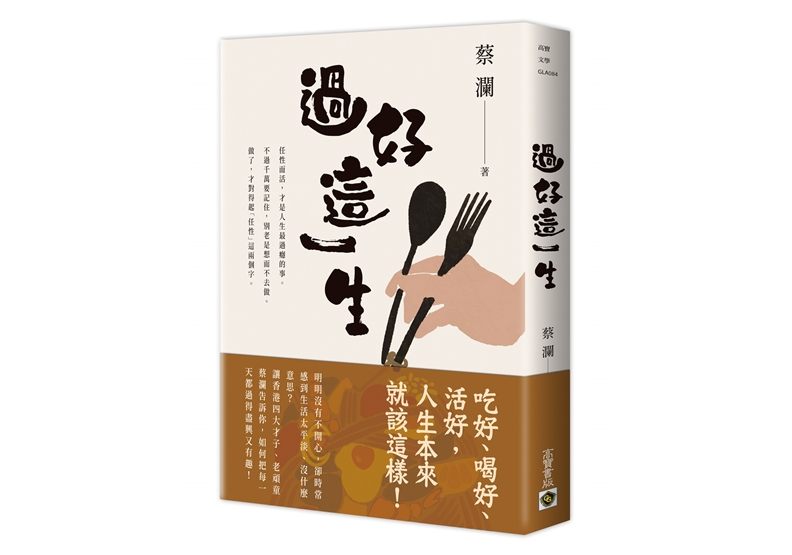

去台灣,語言相通,不必參加什麼旅行團,三兩知己,約好了就上路,輕輕鬆鬆。從台北到高雄,乘高鐵一下子就到,不然租輛7人車,邊走邊吃,也是樂趣。(本文節錄自《過好這一生》一書,作者:蔡瀾,以下為摘文。)

吃些什麼?台灣人是最會處理內臟的,他們勤勞,內臟洗得乾乾淨淨,做起來一點異味也沒有,只有本身的香氣。所以去台灣,必得吃所有的內臟,這也只有我們這一群不怕膽固醇過高的人才有資格享受。

在台北吃,就先去一家叫「高家莊」的,那裡的紅燒大腸一吃,即刻上癮,已經不能用文字形容它的美味。再來點一客沙拉魚卵,吃個痛快。

翌日一早,去「賣麵炎仔.金泉小吃店」吧,那裡有我最愛吃的切仔麵。切仔麵的「切」字和麵的品種沒有關係,來自台語發音。用兩個尖碗狀的竹籠,把麵放進其中一個,用另一個壓住,放進滾水中滾,煮時晃動,發出「切、切」的聲音,故稱之。

麵會配上白灼豬肝、煙燻鯊魚肚、腰子、大腸等等,都是一片片切出來,所以有些人說切仔麵的「切」字,來自把食材切片。土生土長的人叫它為「黑白切」,亂切一通的意思。

如果把鴨舌也歸於內臟的話,「老天祿」的鴨舌一吃,至少可吃上3、40條。

最美味的部分是舌尖,再來啃連著的兩條舌根,肉少得不能再少,但更有滋味。除了鴨舌,還有鴨心、鴨肫、鴨腸。有些人說這家店已大量生產,其他店有更好的,但我認為爛船也有3斤鐵。我看到店裡分台灣舌和北京舌,問怎麼分別,北京舌難道由北京運來?老闆蔡先生笑著回答:「北京烤鴨中拔出來的。」

蚋仔也非吃不可,做得好的地方專選肥肥大大的,讓滾水一燙之後,即用大量蒜頭和醬油去醃,鮮美無比,一吃一碟跟著一碟。朋友問要吃到什麼時候才停止,我笑著說:「吃到拉肚子為止。」

如果你也喜歡吃豬腰的話,千萬別忘記他們的麻油腰子,簡直是一絕。把豬腰切半,用利刃清除白線,洗乾淨,拋入冰水中冷卻收縮。炒時一定要用猛火,下上等麻油,煸出煙時下豬腰,翻兜一兩下,下薑絲、米酒,即成。

要是你喜歡豬肝的話,小販們會仔細地挑出血管,用注射針筒吸滿醬油再注入, 醬油分布整個豬肝後蒸熟。這時候吃, 才明白為什麼「 肝」 字前面要加個「粉」字。

吃完內臟之後,輪到魚,台灣最美味的當然是虱目魚,台南有很多虱目魚的專門店。所有魚,骨頭最多的當然最甜,虱目魚全身有222條刺,台南粥店的老闆是剖魚高手,不消一分鐘即把魚分解,硬骨拿出煮湯,細骨切斷,也不會傷喉。

靠近肚子的部分完全無骨,白灼或清蒸最肥美。更好吃的是魚腸和魚肝,帶點苦,能吃上癮。

虱目魚個頭小,內臟也不多,要吃得過癮,總得到東港的漁港去,那裡的黑鮪魚產量頗豐。

我們吃過魚的多種部分,但很少人能吃到魚的內臟。原因是如果到遠方的深海,漁民一抓到魚,即刻把內臟丟掉,不然漁船回岸時魚會腐壞。東港離海岸近,漁船當天回港,鮪魚的內臟可以保留下來,我們可以吃魚腸、魚肝、魚心臟和骨頭與骨頭之間的骨膠原。

這些食材本來只留給漁民自己,我們到了專賣內臟的餐廳,先把大塊的魚卵炸來吃,然後把魚精子拿來紅燒,比豬腰更滑、更美味。跟著吃魚喉管,骨髓煮成當歸湯。

到了台南,美食更無窮盡。先到「阿霞飯店」,食物有蝦棗、烏魚子、粉腸、豬腰拌醬、雞仔豬肚煲鱉。最精彩的還是紅蟳米糕,選最肥美的膏蟹斬件(用刀將食物剁成細塊)備用,再拌江瑤柱、豬肉碎進糯米中,鋪上蟹蒸之。

不然請我的老友阿勇師傅來一餐「辦桌宴」,這是全台灣最古老的吃法。當年罐頭螺肉很珍貴,要開了罐頭後整罐放在碟子中上桌,才證明童叟無欺,上桌的方式古老得不能再古老了。

「度小月」本店也不能不去,老闆娘已成為我的好友。她坐在檔邊一匙又一匙地把肉醬澆在麵上,吃完了才知道擔仔麵原來的味道是怎麼一回事。

其實,食物的千變萬化都是互相學習而來。台灣人很會吃魚,有種做法值得我們借鑑。在台南廟口有一檔人家賣的魚丸是我從來沒吃過的,那是把魚丸打好後,再把魚片切成細絲,插在魚丸當中,像個羽毛球。吃起來有兩種口感,白灼魚片和魚丸一起享受,那多有文化呀!