「重啟核三」公投開票地圖

公投過與不過的下一步

8月23日核三延役公投,將決定核三廠的未來:重啟或除役?

相比一般核電廠在停機前就已申請延役,核三廠停機後才決定要延役的情況較複雜。目前,台灣並未設立相關法案規定重啟的具體檢測及標準。國際上除了2022年停機的美國密西根帕利塞茲核電廠(Palisades Nuclear Plant)正在準備重啟的案例外,也無從參考。

若公投通過,從《核管法》修法到核三重新運轉,要經歷哪些關卡?若公投不通過,核三廠又該如何走完除役的最後一哩路?

公投辯論:正反方主張一次看

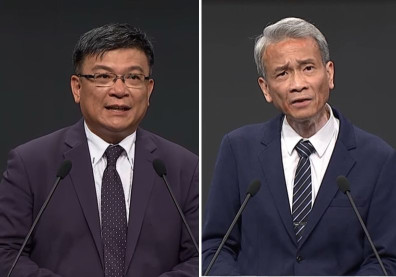

核三重啟公投前,中選會舉辦五場電視辯論會,讓民眾知悉正反雙方的主張。

正方由葉宗洸、黃國昌、童子賢等人領軍,主張台灣應重啟核三以彌補台電虧損、減緩空汙和缺電等問題。反方則由曾文生、莊瑞雄、吳亞昕等人領銜,主張在核廢料和核安問題無解下,不應該重啟核三讓台灣暴露於危險中。《遠見》整理各方主要論點,帶您瞭解他們的主張。

正方代表:

葉宗洸|清華大學工程與系統科學系特聘教授、原子科學院長

翁曉玲|國民黨立法委員

黃士修|「核能流言終結者」創辦人

黃國昌|民眾黨黨主席、立法委員

童子賢|和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人

反方代表:

曾文生|台灣電力公司董事長

林子倫|行政院能源減碳辦公室副執行長

甘崇緯|台灣綠黨第23屆共同召集人

吳亞昕|公民代表

莊瑞雄|民進黨立法委員

七年三次公投 核能辯論的變與不變

在七年內,台灣已經有三次針對核能議題的公投。2018年「以核養綠」、2021年「核四商轉」,再到2025年的「重啟核三」,社會一直無法達成非核家園的共識。台灣社會圍繞核能的爭論已經延續數十年,始終繞不開核廢料處置,以及核安問題。七年內,有人立場改變了,更有人堅持到底。

隨著全球大環境的改變,能源轉型與國際減碳壓力加劇,核能議題也愈趨複雜,牽涉國家考量。國家層面,要考慮戰爭時的能源韌性;產業方面,要顧及AI及科技業發展所需的電力;社會面向,則要思考公平正義、核災風險等。這場公投所引發的爭論,已不僅停留在傳統的環境與安全課題,而逐漸轉向台灣能源的戰略性未來布局。

延伸閱讀》 台灣七年三度核能公投!重啟核三恐淪大型民調?

核電廠壽命無標準答案

台灣核電廠使用執照年限仿效美國,設定為40年。目前,核三廠已在5月運轉滿40年後停機,但在野黨立委旋即修改《核管法》規定,放寬使用年限到60年,並發起「重啟核三」公投。

這不禁令人懷疑,既然40年壽限已到,核電廠還能繼續使用嗎?其實,全球已經有上百座核電廠突破40年的運轉紀錄,但同時,也有38座因為「關鍵零件壞掉」、「反應爐技術過時,或出現重大技術故障與劣化」而提早退役。國際經驗告訴我們,長壽和短命的核電廠都同時存在,並沒有一刀切的年限標準。

所以,台灣要不要重啟核三,不能只是照搬別人的經驗。而是要嚴謹地檢測和評估,才能知道它能不能繼續上場發電。

重啟核三,屏東人怎麽看?

去年5月,核三廠2號機停機,象徵台灣邁入非核家園。如今,核三公投重啟,國境之南的恆春半島再度成為焦點,當地居民回想起台灣史上最嚴重的核安事件,憂心重啟核三恐讓安全風險回到家門口,發生核災,恆春會不見。

「發生核災,恆春半島會不見;沒有安全,核三廠想重啟都是廢話,我們都是任人宰割,這樣公平嗎?」密切關注核電存廢的良食糧十農坊老闆張清文強調,安全是最優先的考量。

「難道恆春要跟日本福島一樣嗎?」在核三廠擔任外包作業員20多年的吳太太,即使核三廠停機影響生計,但更在乎核災發生的影響。

台灣與核電斷聯100多天後,社會再度面臨抉擇,面對可能重啟的核電廠,當地居民對安全與環境的擔憂依舊懸在心頭。

核廢料處置難題仍無解

早期的核能辯論,常會問到一個問題:「核廢料放你家嗎?」顯然,核廢料就像過街老鼠,人人喊打,這類核廢料處置場,甚至被視為嫌惡的鄰避設施,可說是比公墓還可怕。雖然妥善安置核廢,是擁核或反核的唯一共識,但核廢始終是沒人要接的燙手山芋,

高階和低階核廢料,都需要短期、中期和長期不同的儲存設施。但光短期存放核廢的核 一乾貯設施,興建就耗時逾30年。而核廢的中期和最終處置場,至今仍沒有下文。為什麼處置核廢料這麼困難?一文帶你看懂核廢料,如何成為難解的問題?

8月23日「重啟核三」公投後,不管同意或不同意,核廢料如何處置仍懸而未決。想要有效處理與溝通,仍是漫漫長路。

資料與圖片來源/核安會、台電

延伸閱讀》 比公墓還嚇人的鄰避設施,核廢料仍是最難解習題

製作團隊|Production Team

新聞撰稿與視覺設計/黃家安、鄧芯怡、翁湘惟

新聞文案協助製作/吳冠廷

專題策劃與統籌/萬年生、郭逸、黃泓瑜、吳季柔

專題製作/翁湘惟

視覺設計/黃建瑜

監製/林讓均

最後更新時間/2025.08