學術界醜聞頻傳,且手法多變。最基本的問題例如文獻格式錯誤,或者引用不夠確實;嚴重一些,則是研究者蓄意偽造資料,以求夠吸睛,才可以刊登於高影響力的期刊上。甚至,有學者聯合起來,形成綿密的合作網絡,在審查過程中動手腳,嚴重傷害期刊品質和學術界的名譽。

最近,因為政治人物的論文抄襲醜聞,學術倫理的重要性,再次站上風口浪尖。其實,在學界的眾多不端中,還有比抄襲更幽微難防的手段。也有些研究者並非真正心存惡意,只是在升等壓力的摧殘下,以不誠實的方法完成研究,雖然可能就此成功發表,但卻犧牲了自己的誠信,若被發現,更會賠上前途。

你聽過「輕推」和「權力姿勢」嗎?學術界的複製危機

2011 年,美國心理學家布萊恩.諾塞克(Brian Nosek)發起可重複性專案(Reproducibility Project),號召學界共同複製心理學期刊上其中 100 項研究的成果。可重複性,也稱為再現性,指的是在相同的研究方法下,以不同的研究樣本產出相同的研究結果。這個專案經過四年時間,在《科學》(Science)雜誌上發表。令人驚訝的是,能夠重現出的研究只有 39 項,換句話說,有超過六成的研究結果無法複製,因此引爆科研界的「複製危機」(replication dagner)。

無法複製前人研究,會有什麼問題?關鍵在於,學界研究者總是站在巨人的肩膀上思考。無論是利用歸納法,從資料中觀察現象並推導出通則,或者是偏向演繹法,發展出理論後,在實驗與實證資料中尋求驗證,兩者都仰賴同領域中過往的研究。

科研人員不僅要說服期刊和主管國家預算的審查委員,自己的研究能夠帶來何等影響力,更要指出創新性何在。相較於學界,產業界更強調前者,即使不夠創新,只要帶來收益,便足以存活。因此,對研究者來說,這是一場面對自己的挑戰,同時也在和前人搏鬥。腳踩先人一刀一斧開闢打磨的小徑緣石上,不禁戒慎恐懼;沒有捷徑可抄、沒有寶典可練,做研究只能如涓滴細流、滴水磨穿。

然而,複製危機的可怕之處在於,腳底下以為穩固的那些基石,都被鬆動。例如今年七月轟動醫界的「阿茲海默研究疑似造假」,在這個研究之上,過去十多年間各界投入無數,包含科研人員的精力、產業界的研發能量、政府的預算資助等,全因為作者被控偽造圖片,一夕崩塌。

除了偽造以外,惡名昭彰的還有操弄 p 值(p-hacking)。科學研究利用統計檢定,查看結果是否顯著(significant)時,往往取決於 p 值是否超過一定門檻,例如常見的 0.05。因為檢定結果只是估計值,有偽陽性的可能,有些研究者反覆執行實驗,直到研究成果達到顯著,便可投稿。相似的做法還有先跑出數據,再檢視變數組合,確認刪除哪些變數後通過檢定,再反過來撰寫研究設計,並聲稱研究發現呼應自己提出假設;這樣的做法,跟學術研究最為基本的先假設、再驗證,完全不符。

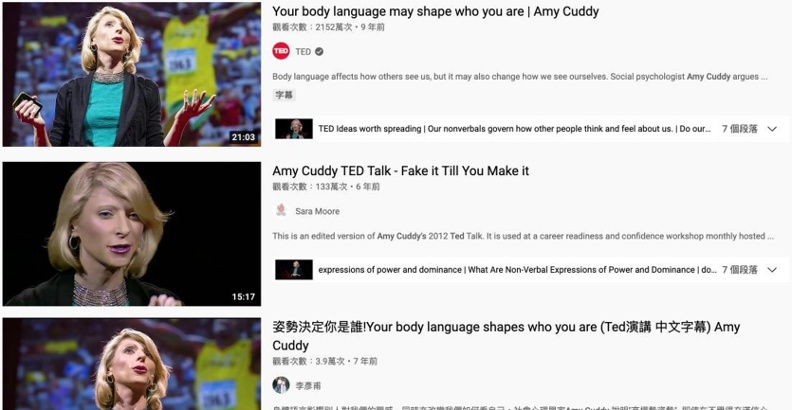

「權力姿勢」(power pose)便是一個著名案例。社會心理學家柯蒂(Amy Cuddy)曾在 TED 分享她的研究成果。她發現,沒有自信的內向者能透過權力姿勢例如雙手抱胸,增加自信心,如她所說的「不只是假裝,直到做到;而是弄假成真。」(not just fake it till you make it, but fake it till you become it.)柯蒂的演講片段在 Youtube 上廣為流傳,累積超過兩千萬次點閱。然而,後續的研究者發現,這個研究難以複製,共同作者之一更自承,回顧當年的研究方法,有操弄 p 值的可能性,她現在不認為存在權力姿勢的效果。雖然後續柯蒂也發表論文回擊,但從此權力姿勢的可信度大幅降低。

不過,並不是所有無法複製的研究,背後都心存惡意,發表偏誤(publication bias)就是一例。對期刊編輯來說,不顯著的研究發現,例如「老化和特定食物攝取沒有顯著關聯」的結果不夠吸引人,較不願意刊登;研究者也會推敲審稿端的想法,因此從眾多研究發現中,擷取足夠正向的部分成果,忽略不顯著,或者與假設不符的結果,沒有做到正反並陳。先前曾經出書、引發公共行政界討論的「推力」(nudge)研究,上個月也被其他研究者指出有發表偏誤問題。

論文抄襲再進化:操縱審查

如果說,p 值操弄和抄襲已經足夠無惡不作,那麼操縱審查,就是集團犯罪的惡貫滿盈。

今年八月,媒體「撤稿觀察」(retraction watch)獨家報導,指出新興熱門期刊《PLOS ONE》撤回一百篇以上的論文,因為發現有操縱審查的現象。

因為學術領域很精細,期刊編輯通常會詢問投稿者是否有建議的審稿者,有能力理解跟這篇稿件有關的主題。為了避免利益衝突,例如是認識的朋友,會要求迴避;此外,擔心受過往嫌隙影響,也可以具體指明想避開的審稿人。

《PLOS ONE 》的集體操縱事件會被揭發,起因是某位編輯發現,有投稿者在十個月之間投了至少 40 篇的稿件,遠遠超過正常學者的發表量能。仔細比對該學者的投稿紀錄,《PLOS ONE 》的學術倫理團隊發現,負責安排審查委員的編輯在名單上多次出現,深入調查後,發現大規模的審查操縱行為。

有些狀況是作者和編輯彼此之間有私交,有些則是編輯邀請來的審查委員和作者彼此認識,這些關係都傷害了審查流程的公正與獨立性。《PLOS ONE》的調查顯示,在1700 位作者參與下,當中的一組成員,由 41 位作者和編輯組成,共同參與 10 篇以上的稿件,有位作者甚至名列超過三十篇的研究上。

前輩犯錯,後輩來扛?沈痾不改,學術醜聞恐再重演

將視角拉回台灣,以最高學府台大來說,2016 年爆發教授郭明良團隊造假案,時任校長楊泮池因為掛名共同作者,引發下台爭議。2018 年當時的校長候選人管中閔被質疑論文抄襲,後來沒有立案。今年七月,林智堅因為抄襲事件被撤銷學位。

然而,無論是五年前或者現在,台大的處置方式都同樣引發學生不滿。2016 年楊泮池表示,研究生應該要上學術倫理課程,後續台大跟進,要求研究生修滿六小時課程才能申請學位考試,當時台大工會批評「教授沒倫理,學生卻遭殃。」

一位不願具名的台大研究生抱怨,為何老師犯錯,學生承擔?他認為,部分研究者抱持著僥倖心態,希望走捷徑或是作弊,校方的處置卻是採取連坐法,只想要息事寧人,沒有真正解決問題。

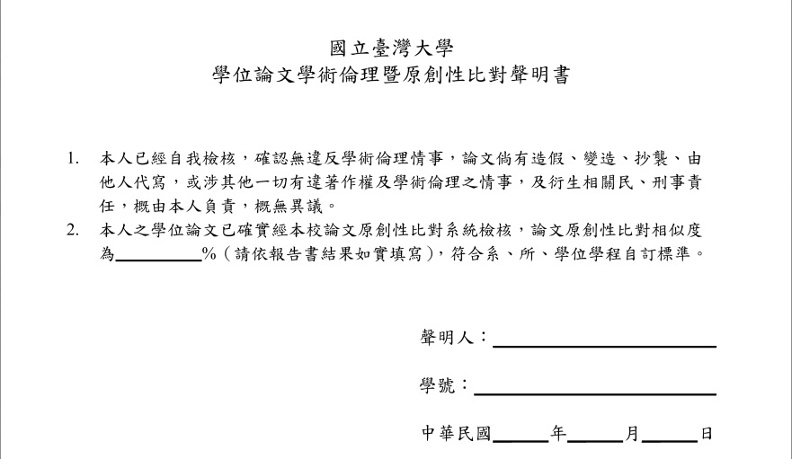

今年林智堅事件爆發後,台大也緊急公告,規定研究生繳交論文時,必須附上「學位論文學術倫理暨原創性比對聲明書」才能畢業。台大社科院即將畢業的研究生對記者說,校方只要求填寫一份註明「原創性百分比 %」的聲明,不用真正繳交報告,大有投機的可能性。此外,學生沒有使用原創性軟體的權限,必須透過老師才能完成,若老師並非專任,或者事務繁忙,根本沒有時間與權限,學生還得四處寫信拜託其他老師。這些情況都不禁讓人質疑,為何學長犯錯,卻是後輩要扛?

種種的學術不端,其實反映出不同面向的結構性沈屙。以在職專班找槍手代寫、抄襲矇混過關來說,背後涉及學歷掛帥的迷思,也出現實務界是否需要論文作為畢業門檻的檢討呼聲;前述提到的發表偏誤、操弄 p 值、審查操縱等,折射出的是學界研究者被升等要求的學術點數所困的情形,也已經出現改革方向,例如不只看研究,也看教學或者產學合作。

只是,改變需要時間。若上述的根源問題沒有解決,只怕學術醜聞,會一再重演。