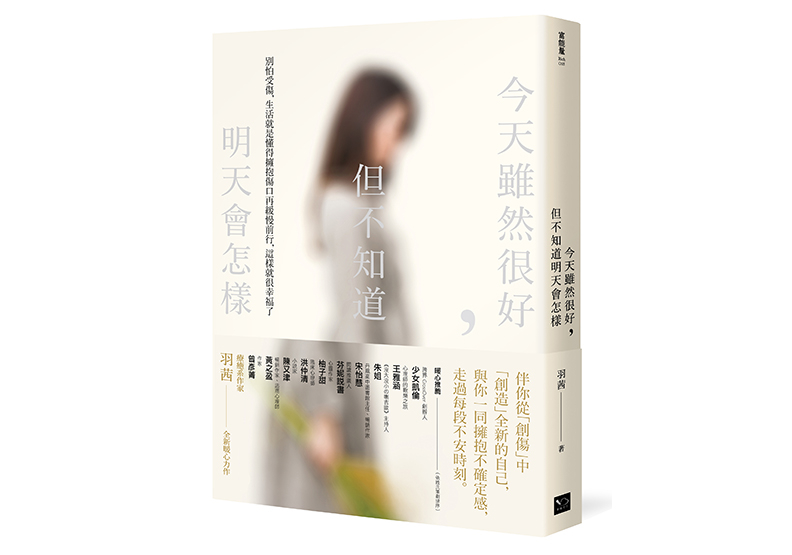

編按:做父母的,真的應該要戒慎恐懼。要面對自己內心的創傷,釐清自己對愛的誤解,才不會代代相傳地複製在孩子身上。(本文摘自《今天雖然很好,但不知道明天會怎樣》一書,作者為羽茜,以下為摘文。)

成為父母後,才看見內在小孩的傷

有了第二個孩子之後,我開始學習面對孩子的手足之爭,發現孩子無論是搶玩具、搶食物,還是爭相跑來父母面前告狀、說對方做得不好或不對,其內心多半都有相似的動機,就是:

爭取父母的愛和認同。

好像愛和認同是很有限的資源,即使我說了無數次媽媽愛你,孩子還是會想知道:「那跟哥哥/妹妹比呢?」、「我比他/她更好,媽媽有沒有更愛我呢?」

明明我並沒有強調,做得更好的人才能得到媽媽更多的愛,我總是說「媽媽兩個都愛啊」,孩子還是傾向於相信,表現好才能得到更多,所以想要證明自己比對方更好、更值得被愛的努力,還有不甘心輸給對方的種種情緒,就沒完沒了了。

我是在這個時候才體會到,做父母的,真的應該要戒慎恐懼。

要面對自己內心的創傷,釐清自己對愛的誤解,才不會代代相傳地複製在孩子身上。

因為孩子對愛是什麼還很懵懂,應該說孩子的各種觀念,都還在初步形塑的階段,所以如果不夠小心,很容易讓孩子對於愛有了錯誤的認知。

父母不是孩子的上帝

甚至有些父母,還會刻意地操弄孩子追求愛的本能,總是對孩子說:「你要乖,要表現好,爸爸/媽媽才會愛你。」

當你這麼說時,孩子就會被誤導,以為愛就是一種條件交換。

「條件更好的人才能得到更多愛」 他會這樣想, 然後想用自己的乖巧懂事,當做自己得到愛的條件。

身為父母, 有時會給人一種「 自己好像是孩子的上帝」 的錯覺。

因為父母是孩子出生後最親近的人,對於這個還很弱小無知的生命,有著強大的影響力。

孩子尚未有獨立思考和判斷的能力,只會對父母的說法照單全收,被孩子當成真理。

有些父母就沉浸在對孩子握有權力的錯覺中,用各種話術,或者彷彿隨時可以收回的情感,來操弄孩子的安全感和自信心,只為了滿足自己。

「你的一切都是爸媽給的」、「我生養你有什麼用?」、「沒有看過你這麼不可愛的小孩」等諸如此類,有的父母用羞辱和批評,讓孩子陷入自己永遠不夠好的恐懼。

這樣的恐懼,再搭配上一些表現好時可以得到的甜頭,一點點的鼓勵或安慰,就會讓孩子成為滿足父母的奴隸,產生自己是為父母存在的錯覺。一旦自己的表現不能讓父母滿意,父母的愛就會收回,自己就沒有存在意義了。

要很努力才能得到愛的觀念,難以擺脫

在父母那裡受到的「 只要不夠好就沒人愛我」的傷,會一直延續下去,影響到孩子後來長大,對親密伴侶的選擇。

有的人就是因此選擇了好批評、甚至是會羞辱另一半的人當伴侶,因為這樣的人,多半也會宣稱「這是為你好」、「這樣你才會進步」、「這樣關係才會改善」,來操弄另一半好滿足自己。

如果在成長過程中,沒有其他契機能讓他產生新的自覺,進而開始質疑父母的過往對待,就很有可能會選擇和父母一樣,藉著操弄不安全感來掌控關係的人了。

所以當我意識到,自己總是在懷疑自己不夠好的時候,一方面想要改變自己,另一方面,就是希望我不要讓孩子以為,我對他的愛,是他要非常努力才能夠得到的東西。因為,我也是在探究自己的想法和行為之後,才察覺到,要「很努力才能得到愛」的這種想法,是多麼難以擺脫。

總是一個不小心跳回舊有的模式,不敢相信自己只是存在,對某些人來說就已經足夠,所以總是不斷追求外在的擁有,讓自己筋疲力竭。

請永遠相信,自己値得被愛

孩子給我的愛, 從來不是因為我做媽媽做得很好, 或者是在哪方面比別人優秀,而僅僅是因為我的存在,對他們來說就很有意義。

當我察覺到這一點之後,我想讓孩子們知道,

所謂的愛,就是他們給予我的東西。

孩子有愛人的本能, 那份本能讓他們會跟媽媽一起哭、一起笑,能自然地關心父母的心情。

但是,他們沒有能力把這樣的愛概念化, 用言語去解釋愛是什麼, 反而很容易受到父母的觀念所影響,漸漸忘記了什麼是本能的愛。

所以身為父母,就是要檢視自己的觀念是否有誤,讓自己重新體會並且理解,什麼是才是愛的真實。

如果發現自己對愛的認知很像條件交換,就要放下這個舊的想法,重新學習愛是什麼。這個過程不只是為孩子的努力,也是為自己追求新生的奮鬥。

我們總是在照顧孩子,祈禱他們不要和我們受一樣傷害的過程中,體會到原來自己曾受的傷有多深。

過去不被愛的感受,至今仍可能影響著我們走向錯誤的方向。

所以要不斷提醒自己,相信自己值得被愛,過去的傷並不能定義我們,曾經有過的被否定的經驗,也不能推翻我們存在的價值。

也祈禱孩子在成長的過程中,一直都能感覺到,這世上存在著一份屬於他們的,無條件的感情。

希望他們有那樣的安全感和信心,相信自己從出生就受到祝福。

也希望所有成長過程中,對於自己的存在本身就值得被愛的這件事情,一直存有懷疑的人,終有一天,也能領悟這件事情的真實。