1979年8月23日,海內外科學先驅共聚一堂的「原子與分子科學研討會」,促成了破天荒的創舉—建造同步輻射加速器,展開42年以來的追光之旅。今天,從學術研究到應用於科技、生物醫學、環保甚至台積電的晶片先進技術與新冠肺炎的防疫密碼,都有「台灣之光」無遠弗屆的應用身影。

《追光之旅》 記述台灣之光的源起

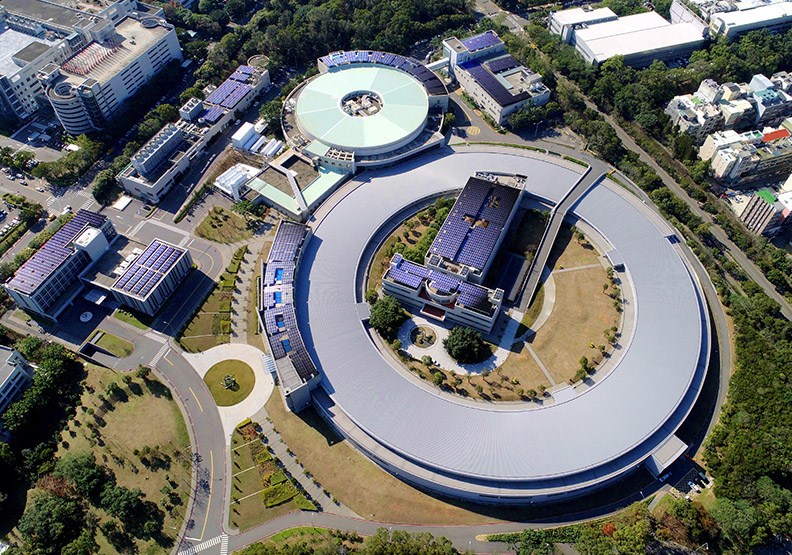

位於竹科的國家同步輻射研究中心(以下簡稱國輻中心)是台灣有史以來投入最高金額的科研計畫,台灣光源的預算就花了27億元,《追光之旅》作者之一、國輻中心材料科學小組研究員許火順博士指出,當年擔任美國加州大學河濱分校物理系主任的浦大邦、清華大學物理系主任閻愛德與原子與分子研討會上的講師李遠哲等人都倡議,台灣應興建同步輻射設施與研究中心,發揮學術與應用雙贏的價值。

此際,師承諾貝爾物理學獎得主楊振寧的閻愛德兼任國科會物理中心主任與物理學會理事長,物理中心正醞釀改組。1981年國科會成立「同步輻射可行性研究小組」由劉遠中出任召集人,確定技術上可行。隨後,1983年,浦大邦奔走並巧妙安排袁家騮、吳健雄夫婦出面晉見蔣經國總統,催生了同步輻射中心,眾志成城,1993年10月舉行「台灣光源」啟用典禮,至2015年1月增建的巨大環形「台灣光子源」竣工發光,兩者產出的光亮度是太陽光的百萬倍,傳統X光的兆倍,躋身世界三大最強光源。

許火順對所有前輩們無私的奉獻都很景仰,其中印象最深刻的頭兩位正是閻愛德、陳建德,閻愛德在浦大邦英年早逝與加速器主任鄧昌黎院士辭職的雙重打擊下,撐住了好不容易爭取到的台灣光源興建計畫,帶領國內一群無私奉獻的教授團隊完成使命,並在台灣光源出光當天辭去主任,誠如吳大猷先生講的為而不有。他對朋友有情,對學術敬重,嚴以律己,功成不居,充分展現讀書人的風範。陳建德接任主任後,徹底提升台灣光源加速器品質與擴展實驗設施。擔任主任與副主任十年間,凡事親力親為,每天工作16小時,讓台灣光源擠身世界一流設施,而他只求第一的做事風格更建立了國輻中心的行事文化。2014年進一步完成台灣光子源興建計畫,成為全球三大最亮光源之一。

李遠哲、陳建德、閻愛德 巨人推動出光

「萬事起頭難,吳健雄等等許多前輩英傑做出莫大的貢獻。」國輻中心主任羅國輝景仰地說,自己自美國學成返國,後來接任中心副主任、主任,有機會親觸的巨人背影是李遠哲、陳建德。

羅國輝記得,李遠哲堅持國輻中心需安身立命在竹科,就近形成科技群聚、與清大、交大、科學園區強化互動,方能發揮加成效果,2004至2005年在董事會中也強調必須建造大型同步輻射,提升光源質與量,這也將是國家基礎科學研究在全球學術競爭中亮眼的指標,他以諾貝爾獎得主、中研院院長的光環,對基礎科學研究所提出具全球宏觀科研利器的意見獲得中央尊重及支持,台灣光子源興建計畫於焉誕生。

至於國際知名的軟X光科學家陳建德,則是在國輻中心等多項會議中,一再耳提面命,國輻中心必先建好光源,才能產生應用,對於實驗者要求,即使一粒光子掉在地上,都要像「粒粒皆辛苦」的米,要撿起來,不能浪費,對待自己與面對使用設施的客戶都出於同樣的要求,只要是資源,對於同步輻射設施都十分重要、珍貴。早逾耳順之年的他,仍堅持自己寫程式、設計儀器及光學系統,以推進光束線的能量解析力,躍升為傳統數值的數十倍以上,奮力領先全世界至少10年以上,更心懷壯志「為台灣培養下一位諾貝爾獎得主」,完成他投入台灣基礎科研的終極目標。

許火順說,陳建德曾為美國貝爾實驗室建造完成全球第一條高解析度、高束流的軟X光光束線,稱為「龍」光束線,返國後以8年時間,打造了「天龍八部」八條龍光束線,改善台灣光源注射效率與光源穩定度,甚至進行了「換心手術」,高頻共振腔堪稱同步加速器的心臟,他將原本的常溫式共振腔換成超導高頻共振腔,善用超低溫技術,隨著「換心」成功,台灣光源才脫胎換骨為世界頂尖的同步加速器。

探索科學 貢獻於核心戰略產業

許火順描述台灣同步輻射發展的巨擘陳建德:「事必躬親,嚴格要求做事做到最好,他堅決只做世界最強的光源,台灣光子源終於順利於2014年底出光,緊接著2015年底超越美國長島加速器二代的電流量,而去年在台灣光子源研發12珠神龜,67歲的他照樣親自設計動手,真了不起。」

「國輻中心成立的初衷,在於滿足科學探索的需求。」羅國輝這麼說,國輻所做的研究以及掌握到的關鍵技術,對於政府推動的資訊安全、精準健康、綠能及再生能源、國防戰略、民生物資、資訊及數位產業六大核心戰略產業,都有無可替代的助益,更是提升國家競爭力的重要推手。

他希望儘早獲得政府核撥經費,完成第三階段9條光束線實驗設施的既定目標,讓台灣光子源擁有涵蓋各科學領域的26條光束線,期程宜早不宜遲,以造福殷切期盼以光子創造科研新機的莘莘學子及研究學者們。同時運用於飛秒(femtosecond)超快速尖端科學術研究,完成由李遠哲曾提「自由電子雷射短脈衝、高亮度,以達到目前同步輻射光數個數量級提升」的願景。並以不間斷的科研計畫帶動技術提什,相信同步加速器的技術研發能量將代代相傳,並廣為應用於國家尖端產業。

防空汙、抗新冠、奈米晶片 一路有光

「台積電做的是晶圓代工,國輻中心則提供台積電等公司研發及偵錯的光源應用。」許火順舉出,台灣光子源僅需極短時間就可透視奈米等級的三維結構,已成產、官學研各界的超級研究利器,適用範疇既廣且深,涵蓋生醫、材料、環境、能源、半導體等領域,協助神隆生技、國衛院等等機構分析致病蛋白質分子結構,而能設計標靶藥物,解謎病毒感染機制,進一步發展新型疫苗及藥物,邁入精準醫療時代。

台灣光子源也用於綠能產業研發創能、儲能及節能材料,應用在鋰電池、燃料電池及太陽能電池等項目;用在半導體產業分析晶片材料的電子與晶體結構,可改善關鍵製程並開發先進的奈米晶片、蝕刻,此外還對消費性電子產品與物聯網技術有助,全球晶圓製造龍頭台積電每年使用台灣同步光源超過1000小時,是最好的例證。

許火順還說,生活相關產業其實也用到了台灣光子源,舉凡農漁業、文物科學鑑定、刑事鑑定、環境保護防治、國防自主研發、仿生學的防彈衣與人工骨材等等,都有成果,例如協助故宮歷史文物驗明正身、幫助刑事單位進行罪犯物証之微量分析或鑽石等鑑定,大家最關心的PM2.5霧霾研究、開發CO2轉化觸媒解決溫室效應等應用,也是光子源英雄用武之地,台灣光子源的實驗設施具備高空間解析度(微奈米級)、高時間解析度(皮秒級)及同調性光源等特性,可進行光譜與散射等實驗,補強綠能科技、生技醫藥、微奈米科技等領域的技術缺口。

迎戰新冠肺炎,點亮台灣防疫之光,許火順透露,同步輻射技術可用於破解病毒以氣膠形式在空氣中傳播的機制;目前中研院王惠鈞院士、袁小琀博士、中興大學侯明宏教授從RNA與蛋白質的相關研究都展現了克敵制勝的曙光,《追光之旅》所記述歷史與實務,奠定了台灣的世界先行地位,光大寰宇,路愈走,愈寬廣,今日、明日、永遠,光芒萬丈。

《追光之旅》精彩內容→https://bit.ly/3gS7bbF