不久前,美國迪士尼公司旗下的米拉麥克斯影業公司(Miramax Films)以110萬美元的代價,買下南韓賣座電影「我的老婆是黑道」(My Wife is a Gangster)的重拍權,以及全球發行權。而近兩、三年的「魚」(Shiri)、「共同警備區域」(Joint Security Area)等南韓電影,不但是南韓國內的票房冠軍,也橫掃日本和香港市場。

十六歲的南韓少女流行歌手寶兒(BoA)去年成功打入日本歌壇,在台灣也吸引了許多歌迷。另一南韓熱門音樂團體H.O.T.,結合節奏藍調、嘻哈樂風、舞曲節奏的流行音樂,風靡中國大陸。

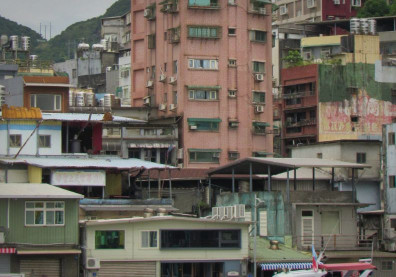

南韓的電視連續劇,擄獲新加坡、台灣等國家觀眾的心,甚至使得常出現在韓劇中的場景,例如漢城的江南區(Kangnam),成為亞洲旅客造訪的熱門景點。

南韓成為亞洲娛樂新勢力

繼資訊工業之後,南韓的娛樂工業也逐漸發光,除了在國內蓬勃發展之外,影響力也逐漸擴及其他亞洲國家,甚至亞洲以外的地區。

英國《金融時報》指出,十年前,南韓被視為流行文化的落後地區,但如今,南韓已逐漸成為亞洲娛樂工業的新動力來源。

以電影工業為例,當許多國家的電影工業被好萊塢電影壓制得喘不過氣來之際,去年南韓電影不但占據近一半南韓國內市場,還外銷了1130萬美元,較前年成長約六成。吸引許多亞洲婦女觀眾的韓國電視連續劇,在2000年也為南韓創造了8000萬美元的外銷實績。

南韓流行界的藝人也隨著這波韓流吹向國外。在中國大陸各大主要城市裡,可以看到韓國女星金喜善(Kim Hee Seon)為中國大陸TCL信息產業集團所做的手機廣告看板。TCL與金喜善簽下兩年120萬美元的廣告合約。

在韓國娛樂勢力外銷之際,韓國流行文化打入鄰國日本,尤其受矚目。美國《時代》周刊指出,過去日韓兩國的文化交流似乎是單向的,從日本流向韓國,但現在,情況已經反轉。

例如,南韓的「魚」和「共同警備區域」都在日本大賣,而且在DVD(數位影音光碟)出租市場上歷久不衰,南韓流行歌手寶兒的唱片在今年3月稱霸日本市場。

中小企業洋溢娛樂創意

這股南韓娛樂新勢力的中堅份子,並不是南韓經濟主體的大財團,而是一些能迅速掌握市場脈動的中小企業。南韓政府在1997年金融風暴之後,大力整頓金融機構和大財團,並且要求金融機構擴大貸款範圍,不能只以大財團為主,過去一直生存在大財團陰影下的中小企業,終獲喘息空間,而且,過去受到壓抑的創業精神開始萌發。從1998年迄今,南韓有一萬一千多家新創公司成立,而許多娛樂工業的公司,正是這類中小型的新創公司。《金融時報》指出,(南韓)娛樂工業裡的重要公司多半不是行動遲緩的大財團,而是那些能夠在變化多端的產業裡迅速掌握趨勢的小公司。

美國《Business Week》也指出,南韓的創造力為流行文化界注入活力,愈來愈多的國家接觸到南韓的流行文化。

這些靈活的公司成功打動了亞洲新興的年輕消費族群。英文《韓國時報》指出,許多亞洲國家的年輕消費族群逐漸成形,是韓國娛樂在這些國家受到歡迎的主因之一,韓國的音樂和電影能夠打動他們。

「年輕一代比較不受傳統思維束縛,消費行為上也比較願意嘗試新東西,」南韓影評人沈容朔(Shim Yong Sop)說。

打造娛樂產業結構

南韓娛樂工業之所以能夠蓬勃發展,單靠創意橫溢的中小企業和年輕人是不夠的,還需要一項──南韓政府的大力保護和扶植。

在南韓,無論是電影或電視劇的發展,都受到政府的大力保護,讓本土的電影和電視工業彼此之間的激烈競爭,激盪出亮麗的火花。

娛樂工業是南韓政府致力發展的成長性產業之一,目的是降低對製造業的過度依賴。南韓經濟在1997年金融風暴的肆虐之後,已逐漸回升,今年第一季5.7%的經濟成長率,令全球絕大多數國家瞠乎其後。在這股勃發的南韓經濟熱力之中,資訊電子業早已為外界熟知,但另外一股力量也逐漸顯現活力,那就是娛樂工業。

《金融時報》指出,這股「韓流」(娛樂工業)對南韓很重要,因為南韓政府正致力於發展服務業,以降低對製造業的依賴,尤其是目前南韓製造業正面臨來自中國大陸的競爭。

政府大力保護

南韓電影工業的復興,是說明南韓娛樂工業如何茁壯最好的例子。南韓建立完整的電影產業結構,讓無形的創意能創造價值。在這個產業結構裡,有政府張起保護大傘,嚴格限制國外娛樂產品的進口,有創投、大企業提供資金,有受過良好訓練的各種專業人才提供創意和技術,還有專業的行銷和發行。

今年2月初,引爆這波南韓電影新勢力的賣座片「魚」,在美國部分城市上映。美國《Business Week》在該片上映時指出,「魚」圓熟的製作品質反映了整個南韓電影工業已日趨成熟。

南韓的電影,也在國際影展上獲得肯定。例如,以南北韓邊界為背景的「共同警備區域」,去年贏得法國Doville亞洲電影節首獎;「壞傢伙」(Bad Guy)則在今年入圍德國柏林影展,雖未獲得首獎,但是最受矚目的參展片之一。

數年前「奄奄一息」的南韓電影,近年來在製作品質和商業市場上,都獲得正面評價,因此,《亞洲周刊》指出,南韓電影正經歷一場文藝復興運動。

在這場方興未艾的電影復興運動當中,南韓政府無疑是最大的推手之一。南韓政府為了保護國片,規定所有的電影院一年必須有一百四十六天放映國片。

今年,韓國財政部在美國的壓力下,打算放寬這項限制,令南韓電影界人士非常憤怒和憂心,正凸顯了政策支持的重要。今年2月初,為了阻止政府減少國片配額,南韓電影導演、演員在漢城走上街頭抗議。「雖然(韓國)國片的市場占有率正在成長,但是好萊塢電影威脅全球電影工業的情況並未改變。如果放寬限制,將會重重打擊本土電影工業,」電影演員文盛群(Moon Sung-keun)說。

在南韓政府高張的保護傘之下,南韓電影人得以發揮長才。引領南韓這一波電影熱潮的新一代導演,多半在國內外接受過良好的電影教育,例如近年來的幾部賣座片的導演都曾在國內外學電影,包括「武士」(The Warrior)的導演金成叔(Kim Sung Su)就讀漢城的Dongkuk大學研究所時,主修的是電影;「魚」的導演姜帝圭(Kang Jae Gyu)和「朋友」的導演郭京澤(Kwak Kyung Taek)都曾就讀美國紐約大學電影系。「這些曾在西方學習電影的新一代年輕導演,將最新的技術引進南韓電影工業,」Dongkuk大學電影及數位媒體教授于吉納(Yu Jina)說。

創投資金挹注

資金的挹注,讓這些人才的創意得以發揮。早期南韓電影情況很糟,沒有人願意投資,因此製作成本都很低,直到1999年「魚」票房奏捷,不但成功引發這一波韓國電影的新風潮,也開始吸引資金進入電影工業。

其實,資金進入南韓電影工業,部分原因還得感謝南韓的金融風暴和網路泡沫破滅。以南韓創投業者KDB資本公司為例,KDB在經濟不景氣、高科技產業低迷的情況下,嘗試投資其他領域,電影工業就是其中之一。KDB在1999年投資了33.3萬美元在「魚」這部片子的拍攝,結果投資報酬率竟然高達300%;而且投資電影的回收只需要大約一年,比投資高科技產業快得多(通常至少要三年)。因此,KDB決定擴大投資電影,目前KDB旗下3.8億美元的創投基金有8%投資電影工業。

根據《亞洲周刊》的報導,過去三年來,南韓投資電影的創投資金從500萬美元提高為1.6億美元,平均投資報酬率為15%~18%。

除了創投資金之外,南韓電影人也想出一些募集資金的創新手法。例如,讓個人可以透過網際網路投資,近期在台灣上映的去年南韓賣座冠軍片「我的野蠻女友」(My Sassy Girl)就是如此,這部電影單是在漢城,就吸引了一百八十萬人次觀賞。

這種「另類」資金來源還有一種好處,可以讓電影創作者保有更多創作自由。有些創投公司會干預被投資公司的運作,例如,贏得多項國際獎項的電影「蝴蝶」,當初就是因為投資人希望該片導演文勝旭(Moon Seung Wook)更動拍片計畫,因此文勝旭拒絕創投資金的投資。「資金跟電影的品質無關,」文勝旭說。

有了資金的挹注,南韓電影的製作預算大幅提高。1998年時,平均拍片預算為100萬美元,目前已提高為250萬美元。古裝動作片「武士」甚至募集到800萬美元的製作經費,是南韓影史上製作費最高的一部電影。

專業行銷和發行

較充裕的資金,也讓南韓電影有餘力進行更多的市場調查和行銷。早在1990年代初期,三星等南韓大財團跨足電影工業,就為電影工業的運作建立完整的架構,尤其是引進專業的行銷作法。雖然這些財團在1997年金融風暴時逐漸退出電影工業,但是像CJ Entertainment、Cinema Service之類的專業行銷和發行公司,填補了大財團撤退時留下的空位。

CJ Entertainment曾負責賣座片「武士」的行銷,他們進行多項調查,最後鎖定這部古裝動作片的目標觀眾群是二十多歲和三十多歲的年輕人,於是他們在行銷和宣傳時,特別強調能吸引年輕男性觀眾的激烈動作戲,以及能吸引年輕女性觀眾的英俊男主角,結果「武士」成為去年南韓十大賣座電影之一。「我們就跟好萊塢電影一樣,投資很多經費進行市場調查和研究,因此我們對於觀眾的資料是很精確的,」該片製片人趙民煥(Cho Min Hwan)說。

原先南韓和許多國家的電影工業一樣,被好萊塢電影商業勢力壓制得幾無生活空間,現在南韓電影的產業結構逐漸完備,殺出一條國片的活路。南韓電影工業的年度票房收入目前達到3.8億美元,較1997年成長一倍,目前南韓國片占國內電影市場的比重高達51%。南韓電影也開始輸出,例如,1999年的諜報動作片「魚」,迄今來自海外的收益已達500萬美元。

南韓電影產業目前雖還無法取代香港「東方好萊塢」的地位,但以南韓電影在香港市場受到歡迎的態勢來看,南韓電影的實力和勢力已不容忽視。《金融時報》指出,南韓是全球少數擁有最強的本土電影工業的國家之一。

電影帶動內容產業

除了電影工業,南韓的流行音樂、電視劇等,一波波韓流吹向亞洲各國,其中最早展現活力的應該是流行音樂。1990年代,一些年輕的韓裔美國人從洛杉磯、紐約回到南韓,他們帶來美國流行的嘻哈音樂,影響了韓國流行音樂,也讓南韓成為嘻哈流行音樂在亞洲的先驅。南韓流行樂界的藝人從早期的酷龍(Clone)到後來的H.O.T.、寶兒、朴志胤(Park Ji Yoon)等,都從國內風靡到國外。

由於韓國流行音樂的成功,現在甚至有一些南韓顧問提供中國大陸的流行樂團各項諮詢顧問服務,項目從音樂、舞步到流行資訊等,包羅萬象。

由於南韓娛樂工業的成功,南韓政府進一步擬定了一項大計畫,打算在十年內投資數十億美元,在漢城附近的上岩區(Sangam)打造一個名為「數位媒體城市」(Digital Media City,簡稱DMC)的新市鎮。DMC將做為培育數位媒體內容產業、科技及配套產業的創育中心(incubator),其中將包括許多製作電影、音樂、電視劇、動畫的工作室。

南韓文化暨觀光部電影處的副處長朴秉吾(Park Byoung Woo)說,「我們希望電影工業的蓬勃發展可以擴及其他的內容產業。」