寫下這個題目我有些暗自得意,繁花如過眼雲煙的北宋東京城,在千年之後的某個夏日午後,被我從日常生活擊中其文明載體,並不是什麼事都要往北宋臆想或主觀論斷,確實有那麼多事物與之有淵源。衣食住行、吃喝玩樂,無不有著千絲萬縷的聯繫。剪不斷、理還亂,只得隨意抽出一絲來尋找其脈絡。

而在說北宋的餐桌、餐椅之前,得先理解一下宋代之前的情形。

有個典故大家應該都知道,「舉案齊眉」,對,就是《後漢書.逸民傳》記載的那個。東漢隱士梁鴻受業於太學,後入上林苑牧豬,還鄉娶妻孟光後,隱居灞陵山中,以耕織為業。因故,夫妻倆後來轉徙吳郡(今蘇州)工作。梁鴻每次下班回家,孟光都為他準備好食物,並將食案舉至額前,再捧到丈夫面前以示敬重。舉案齊眉因此成了夫妻相敬如賓的千古佳話。

《漢書.外戚傳》載:「許後朝皇太后,親奉案上食。」因為食案不大、不重,一般只限一人使用,所以能輕而易舉地舉起來。

後來,有更多溫情妻子對丈夫的敬重遠遠超過孟光,對前輩的孝順也不亞於許皇后,卻難再「舉案齊眉」。為什麼?因為小食案變成了大餐桌,除非是舉重選手,弱女子舉個大餐桌成何體統?太沉了,舉不動。

明代周祈《名義考》載:「今之用桌椅,猶古之用几席。」「几」就是炕几,「席」就是炕席。秦漢以前沒有桌椅板凳,古人習慣「席地而坐,憑俎案而食」。也就是把蘆葦編成的席子鋪在地上當成坐具,面前再放置擺放食具的俎或案,跪坐在席上吃飯,即所謂的「跽坐」。「俎」則是古代祭器,是設宴時用來陳置牲口的禮器,木製漆飾,如同有足的食案。古時的坐席下面都會鋪一層竹編的墊子,叫做「筵」,所以酒席宴會又叫「筵席」。

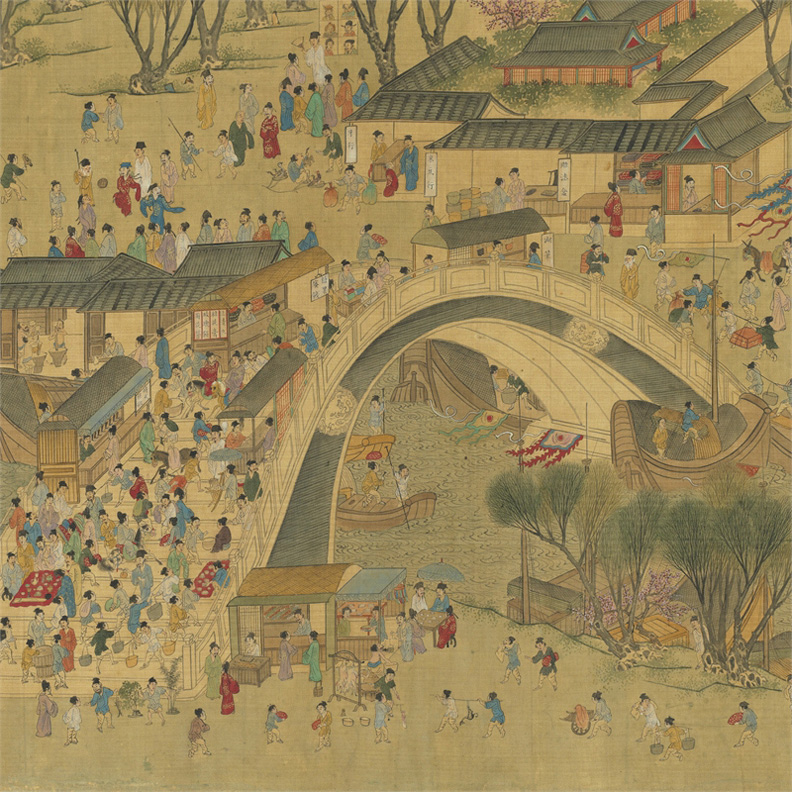

遊牧民族進入中原以後,帶來了新的家具。早在東漢後期的遊牧民族就把胡床傳入了中原,這種比較低的椅子使原本的跪姿變成了坐姿。胡床也就是今天的馬紮,原是一種可以折疊的輕便坐具,從西域傳入中原,隋朝時改稱「交床」,後來又改稱「交椅」。《清明上河圖》中就有小販在街頭挑賣竹椅的畫面。交椅在畫卷尾部的「趙太丞家」也有展示,不過那把交椅高貴許多,不是一般百姓能坐的。

圖/《清明上河圖》的一部分。取自故宮

圖/《清明上河圖》的一部分。取自故宮

宋代家具的最大特點是民間普遍使用桌子和椅子,徹底改變了自古以來席地而坐的生活習慣。宋時,「椅子」一詞已普遍使用。《東京夢華錄》和《東巡記》等史料裡記載了多種椅子的名稱,如金交椅、銀交椅、白木御椅子、朱髹金飾椅子等。

北宋時流行的椅子樣式主要有兩種,一種是交椅,一種是直腿椅。

交椅又名交床、胡床、繩床。當時的交椅只設有圓形搭腦的椅圈和繩編的軟坐屜。近年在宋墓壁畫中發現了很多椅子的圖像。准安一號宋墓中有嘉祐五年的壁畫,壁畫東壁正中和左右均畫了桌子、用器、食品及高椅;西壁正中也畫有方桌、高椅、衣架等家具。河南鞏縣城西南稍柴村南邊的宋墓《夫婦宴樂圖》壁畫裡,東壁繪有桌子及其兩側的椅子。

北宋時,直腿椅的使用者逐漸增多。在河南方城的北宋墓中曾經發現石雕的直腿椅子。今河南禹縣白沙發現的北宋第一號墓和第二號墓中,壁畫上墓主夫婦坐的都是直腿靠背椅。人們從席地而坐到使用椅子,桌子的高度也相應提高。坐在椅子上吃飯避免了席地而坐走光的危險,垂腿也放鬆了腿部肌肉,使人在吃飯時,下肢能獲得最大程度的休息。

宋初,桌椅僅限富貴人家使用。宋代中期,百姓之家開始使用桌椅,但僅限於男人使用,女人不可以與男人一樣憑桌而坐。在士大夫家,婦女如果坐椅子會被人譏笑沒有「法度」。北宋晚期,桌椅真正開始在民間普及開來,成了我們在《清明上河圖》中隨處可看到的情景。

宋代還有一種仕宦貴族家中必備的坐具——太師椅。「太師椅」之名的由來,見宋代張端義《貴耳集》:「今之校椅,古之胡床也,自來只有栲栳樣,宰執侍從皆用之。因秦師垣在國忌所,偃仰,片時墜巾。京尹吳淵奉承時相,出意撰制荷葉托首四十柄,載赴國忌所,遺匠者頃刻添上;凡宰執侍從皆有之,遂號太師樣。」文中所說的秦師垣,即南宋時任太師的大奸臣秦檜。從式樣來看,太師椅是在栲栳圈椅上添加了木製荷葉托首。

另外,宋代還出現了方凳和長條凳,這類凳子至今還在市井中使用著。粗木長凳是在唐床的形制上蛻變而來,與床頗有淵源。五代關仝的《關山行旅圖》中繪有長桌凳,宋代的《文姬歸漢圖》和《清明上河圖》等畫中均有長凳。我上小學時,教室裡用的就是長條凳,現今鄉下地方待客用的八仙桌,坐的也是這樣的長條凳。

本文節錄自:《大宋饕客:從早市小攤吃到深夜食堂》一書,劉海永著,時報出版。